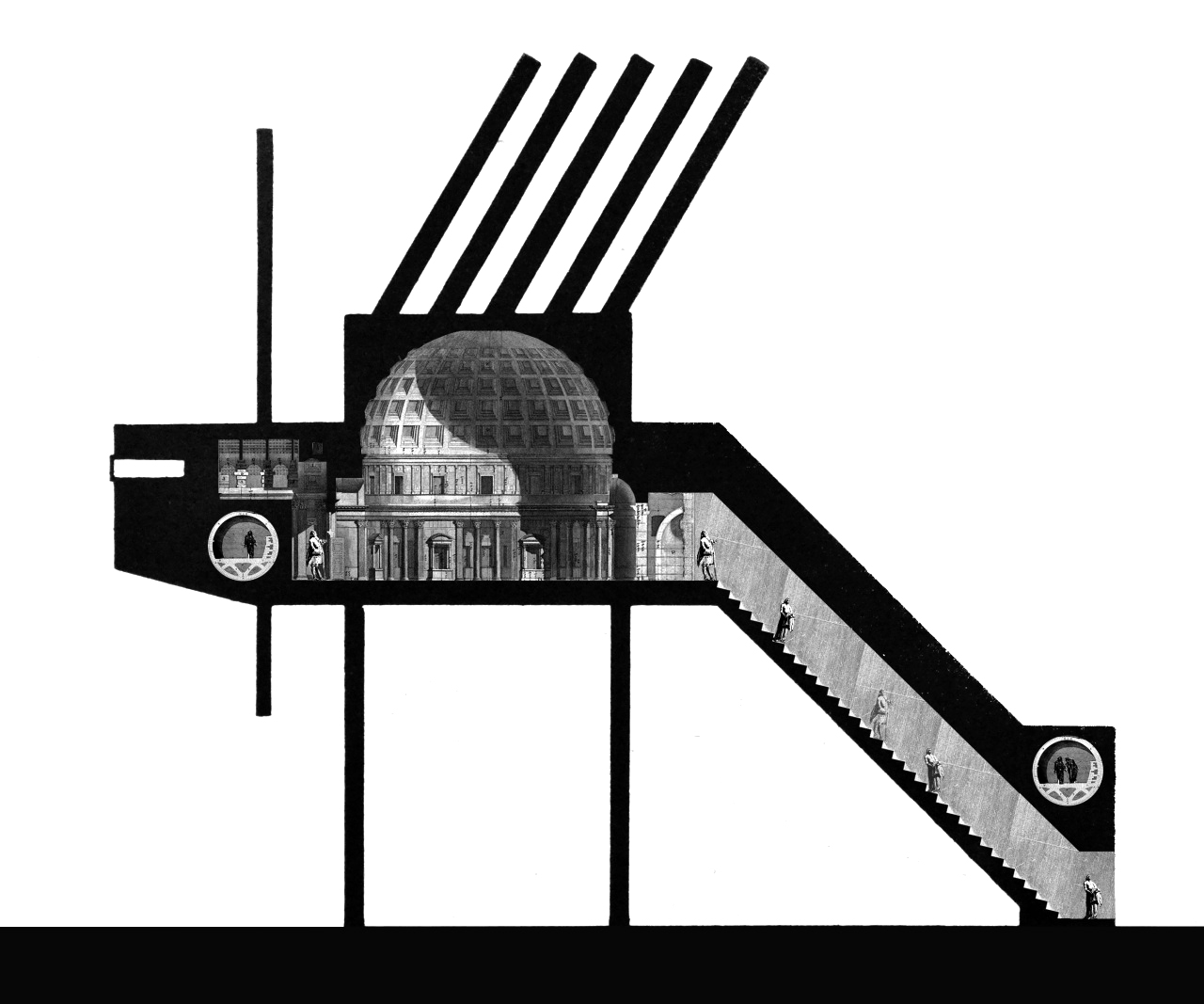

Fig.1

- Piranesian

Security

Collage based on John Hejduk’s ‘Security’

project and interior illustrations by Piranesi.

Student: Matthew Darmour-Paul, Iowa State University - Department of

Architecture.

Architettura e racconto, apparentemente lontani per la materia con cui operano, la pietra e le parole, lo spazio e il tempo, per la gravità dell’uno e la leggerezza dell’altro, presentano diverse e significative analogie se li consideriamo da uno stesso punto di vista, cioè nel loro porsi tra uomo e mondo.

Ricerche e studi provenienti dai due campi disciplinari dell’architettura e delle scienze umane hanno ampiamente analizzato le corrispondenze tra testo letterario e immaginario architettonico in esso contenuto o, viceversa, tra testo architettonico e l’immaginario letterario che lo ha ispirato.

Ma al di là della reciproca influenza o dell’analogia strutturale che può derivarne, è interessante verificare la possibile coincidenza di due azioni, il costruire e il raccontare, che sono anche due forme di interpretazione della realtà[1].

Psicologi culturali, antropologi, semiologi e linguisti hanno descritto, in vario modo, l’attitudine propriamente umana a organizzare l’esperienza in forma narrativa per costruire significati condivisi. Si riconosce la predisposizione irriducibile dell’essere umano a raccontare storie, basata sul bisogno di dare forma e senso alla realtà e al proprio agire, di comunicare i significati colti nell’esperienza mettendo in relazione passato, presente e futuro[2] trasformando l’accaduto in racconto.

In questa dimensione di esperienza interpretativa, ermeneutica, il narrare non è poi così lontano dall’architettura, se la intendiamo come l’attività che l’uomo da sempre compie quando costruisce il proprio riparo: quella cioè di sottrarre all’indeterminatezza dello spazio i propri luoghi, imponendovi la misura dei bisogni materiali del corpo e forme che riflettano un senso attribuito a questo stare nel mondo, al gesto di abitare la terra.

Il

modo in cui il racconto opera sul tempo e il costruire sullo spazio

sono

confrontabili perché, scrive Paul Ricoeur,

«racconto e costruzione operano una

stessa sorta di iscrizione, l’uno nella durata,

l’altra nella durezza del

materiale»[3].

L’«abisso logico» tra tempo raccontato e

spazio costruito si riduce

progressivamente se si considera che spazio e tempo presentano ognuno

una

duplicità: c’è lo spazio geometrico

(definibile in termini di coordinate

cartesiane) e lo spazio dei luoghi di vita (che circondano il corpo

umano),

così come c’è il tempo cronologico

misurato dagli orologi e il tempo vissuto.

Lo spazio vissuto dei luoghi diventa tempo, memoria, così

come il racconto si

spazializza nella narrazione: «la storia di vita si svolge in

uno spazio di

vita». Secondo Ricoeur, l’atto del narrare come

l’atto architettonico

rappresentano allora entrambi una «vittoria provvisoria

sull’effimero»: il

primo sottrae al fluire del tempo un evento che diventa memoria, il

secondo

concretizza i bisogni e le funzioni abitative, li conforma attraverso

operazioni costruttive. Ogni edificio è poi memoria vivente

(e racconto) del suo

essere costruito, del modo in cui ha tradotto l’abitare in

costruzione.

Il filosofo definisce in maniera molto chiara il rapporto originario tra costruire e raccontare in Architettura e narratività[4]. Il testo viene proposto alla XIX Esposizione Internazionale della Triennale di Milano del 1994 dedicata a Identità e differenze, che ospita due filosofi, Jean-François Lyotard e appunto Ricoeur. Entrambi, chiamati a riflettere sulla crisi delle certezze della modernità e della città che ne rappresenta l’esito, indicano come alternativa un sapere narrativo. Si tratta però di narrazioni completamente diverse. Lyotard si riferisce a una narratività postmodernista, indebolita, che mette in discussione la legittimità stessa del progetto, inteso come espressione di una razionalità che si dà come totalizzante dal momento in cui decide per una forma scartandone ogni altra possibile, negandone quindi l’alterità.

Ricoeur, invece, fa riferimento a una narratività ermeneutica in cui la progettualità architettonica, dopo la caduta dei dogmi del Movimento Moderno, ritrova una legittimazione proprio nel suo potenziale senso narrativo rispetto al bisogno umano di abitare[5].

In Architettura e narratività, a partire dalla parallela iscrizione in un tempo e in uno spazio misti (tempo cronologico e vissuto/spazio geometrico e luogo) si istituisce un parallelo tra costruire e raccontare trasponendo sul piano architettonico le categorie già esposte in Tempo e racconto e applicate all’arte del raccontare: prefigurazione, configurazione e rifigurazione.

La “prefigurazione“ del narrare è la fase in cui il racconto è inserito nella quotidianità, nella conversazione, e non è ancora formalizzato in letteratura. La “prefigurazione” dell’atto architettonico coinciderebbe con l’idea di abitare (con dichiarata risonanza heideggeriana[6]), con il bisogno di riparo che delinea lo spazio interno della dimora.

Il costruire sarebbe invece l’equivalente spaziale della “configurazione” narrativa che avviene attraverso la costruzione dell’intreccio, della trama, in cui i fatti trovano un ordine e una coerenza.

Nella terza fase, della “rifigurazione”, che per il racconto si produce nella lettura, con le aspettative, interpretazioni e reazioni del lettore, per l’architettura si realizza ancora nell’abitare. Nella prima fase l’abitare è il presupposto del costruire, nella terza ne è condizione conseguente e risultante. È un abitare riflessivo che fa da replica al costruire e ne costituisce anche una memoria.

Attraverso questo puntuale parallelo si rivela l’analogia profonda tra racconto e costruzione che si riverbera nel rapporto che entrambi intrattengono con la vita, al tempo stesso di radicamento e di elevazione. Il radicamento consiste nel bisogno esistenziale per cui l’uomo parla, racconta e abita; l’elevazione sta nell’innalzamento che il bisogno riceve attraverso la forma che la parola e l’abitare assumono, divenendo rispettivamente letteratura e architettura.

L’abitare riflessivo della terza fase di riconfigurazione è un abitare auspicato, Ricoeur richiama l’architettura a tornarvi, recuperando il valore ermeneutico del progetto, il suo aderire, almeno quanto il narrare, a un livello vitale dell’esistenza, come «atto di un vivente già vivo».

In questa intima adesione alla vita, parola e architettura arrivano alla sinonimia, finendo per coincidere.

Giorgio Agamben, in Stanze[7], descrive il pensiero occidentale come scisso tra parola pensante e parola poetica, tra filosofia e poesia. Una scissione indotta da un fraintendimento perché ogni filosofia è come la poesia aspirazione alla gioia e ogni poesia è strumento di conoscenza. Occorre, dunque, ricomporre la parola spezzata.

L’unità della poesia, ci ricorda Agamben, è la “stanza”, porzione o strofa di un componimento poetico. E la stanza è anche l’unità minima degli interni di un’architettura.

Questa coincidenza di significato, fa notare il filosofo, è presente anche in altre lingue: in arabo bayt significa dimora, tenda, ma anche verso, anzi indica il verso principale di una poesia.

I poeti italiani del ‘200 chiamano “stanza” il nucleo essenziale della loro poesia perché nella stanza del poeta, intesa come sua camera, il desiderio si traduce in parola, in verso. La stanza è uno spazio ideale, in cui è possibile l’appropriazione, in forma di visione e di parola, di ciò di cui il soggetto non potrebbe appropriarsi solo attraverso la parola pensante della filosofia. È il luogo in cui la frattura tra il desiderio e il suo oggetto inafferrabile, che è anche la conoscenza di sé, si rimargina.

La stanza contiene allora tre diverse dimensioni: è il luogo in cui il poeta si ritira, che ospita e rende possibile la relazione fra il poeta e il suo desiderio, è lo spazio interiore da cui la parola poetica scaturisce, infine è la forma che essa assume traducendosi in scrittura, la strofa, il verso attraverso il quale l'esperienza esistenziale comunica.

La stanza, unità della poesia e dell’architettura, è insieme la concretizzazione e la rappresentazione - in qualche modo il racconto, poetico - della possibilità di appropriarsi di sé.

Le possibili analogie strutturali tra architettura e racconto poetico emergono nei molti testi di poeti che hanno descritto il processo compositivo come una costruzione, spesso utilizzando l’architettura come metafora di composizione. Edgar Allan Poe in Filosofia della composizione descrive il procedimento seguito scrivendo il suo Il Corvo come una questione di calcolo e di precisione, una costruzione in cui nessun dettaglio può spiegarsi con il caso o l’intuizione[8].

In modo simile Paul Valéry descrive la genesi del maggiore dei suoi charmes, Il cimitero marino, da una figura ritmica astratta, poi trasformata in una struttura metrica, il verso decasillabo, infine «rivestita» di parole. La radice del poetico viene indicata in un originario atto costruttivo, espressione di una condizione umana antecedente alla scrittura[9]. Questo atto costruttivo/poetico aspira a ricondurre l’arbitrario disordine del mondo alla necessità della forma e della misura, che è poi l’estremo tentativo di vivere a cui ne Il cimitero marino si esorta in conclusione [10].

In Eupalinos lo stesso tentativo si declina esplicitamente come tensione vitale a costruire opere di architettura[11]. L’esito non è scontato, il tentativo è sempre sospeso sul baratro del fallimento, la tensione mai pacificata, spinge senza posa verso una più profonda coscienza nelle cose. Nell’inquietudine progettante dell’architettura vive l’eros sempre inappagato del racconto poetico.

La comune tensione ermeneutica del costruire e del narrare/comporre si coglie in pieno nell’opera di un particolare tipo di poeti, gli architetti-poeti, o architetti la cui opera comprende anche la composizione poetica. La comprende perché l’espressione poetica oltrepassa l’orizzonte esistenziale personale, si fonde all’opera di architetto, dando forma, in una materia diversa, alla stessa ricerca sulla condizione umana e sul suo significato.

Le

Corbusier, come è noto, chiede che sulla carta

d’identità, ottenuta con

l’acquisizione della cittadinanza francese nel 1930, venga

indicato, alla voce professione:

“uomo di lettere”. Del resto per otto anni lavora

alla composizione di una

propria opera poetica, Il Poema

dell’Angolo Retto[12].

Il libro, composto di versi e disegni, viene pubblicato nel 1955 in un

numero

limitato di copie, firmate dall’autore e con litografie

originali.

Il

poema ha una struttura articolata in sette parti, ciascuna delle quali

ha un

titolo e un colore corrispondente ed è a sua volta suddivisa

in capitoli.

Questa struttura è sintetizzata, in apertura del testo, da

uno schema che ne

riassume le partizioni e che l’autore chiama Iconostasi.

Si tratta di una struttura che può essere messa in parallelo con l’articolazione di una tipica architettura lecorbuseriana data dalla sovrapposizione di piani liberi in un edificio multipiano, resa possibile da un telaio portante[13].

Alcune delle litografie del poema rappresentano i fondamentali principi dell’architettura del maestro svizzero-francese: il ciclo della giornata solare di 24 ore, lo schema delle Unitè d'habitation, il Modulor, per culminare nella rappresentazione di uno dei suoi emblemi più noti, divenuto a Chandigarh monumento costruito, la Mano Aperta.

Ma a parte l’analogia strutturale e l’inserimento di riferimenti architettonici, è il senso dell’opera a renderla parte integrante della “ricerca paziente” portata avanti attraverso l’architettura .

Il significato del poema è condensato nel titolo stesso dell’opera: la condizione dell’uomo nel mondo definita dall’angolo retto che il suo corpo, verticale, forma con l’orizzontalità della linea di terra. Su questa linea si avvolge la curva crescente e decrescente del ciclo solare, del tempo scandito da giorno e notte e dalle stagioni. Simbolicamente l’angolo retto è destinato a ruotare con la morte.

Il compito dell’uomo è raggiungere la piena consapevolezza di questa condizione che lo iscrive nello spazio e nel tempo: solo una profonda coscienza di sé può elevare l’uomo aprendolo a una condizione superiore: dal radicamento all’elevazione, tornando a Ricoeur.

Ne è una dimostrazione il rimando all’iconostasi, lo schermo istoriato che nelle chiese separa la navata dall’altare velando i riti eucaristici cui solo i preti, gli iniziati, possono assistere, ma che con le sue immagini rappresenta e rivela ai fedeli il percorso salvifico. Analogamente il poema prospetta in forma simbolica, criptica, un percorso verso una salvezza non ultraterrena ma raggiungibile attraverso una lotta che deve avvenire dentro l’uomo: la liberazione della coscienza, di cui è metafora poetica il processo l’alchemico a cui i versi del poema fanno riferimento:

“Seduti su troppi compromessi/siamo seduti accanto alle nostre vite(…)Non condannate dunque colui/che vuole prendersi la sua parte di/rischi della vita. Lasciate/fondere i metalli/tollerate gli alchimisti”.

Per poi concludere:

“Un tempo nuovo si è aperto/una tappa un termine un cambio/Allora non rimarremo più/seduti accanto alle nostre vite”[14].

Altro

architetto poeta è John Hejduk le cui poesie sono pubblicate

nelle due raccolte

Such places as memory: poems 1953-1996[15]

e Lines no fire could burn[16]

.

Anche per le poesie di Hejduk è possibile rintracciare delle analogie con le composizioni architettoniche, in particolare riguardo alla ripetizione e alla serialità che caratterizzano le serie di sperimentazioni geometriche e compositive delle Texas Houses, Diamond houses e Wall houses, come le infinite variazioni zoomorfe delle sue piccole architetture «vagabonde»[17].

Nell’ultima delle poesie contenute nella raccolta Such places as memory, intitolata Sentences on the House and Other Sentences, ritroviamo in una lunga serie di personificazioni della casa (le Sentences on the House sono 150) il continuo riferimento alla dimora come luogo della vita e della morte (le rimanenti 82 Other Sentences hanno come protagonista la morte) definite dalla verticalità o orizzontalità di un passaggio sulla soglia della casa:

“L’altezza di una porta di una casa è per l’entrata dell’uomo/la larghezza di una porta di una casa è per l’uscita dell’uomo:/una dimensione per la vita/l’altra dimensione per la morte”[18].

Tutto ciò che si svolge nella casa è un rituale liminale[19], ha un significato sospeso tra la vita e la morte. Analogamente all’angolo retto lecorbuseriano, la verticalità e orizzontalità definiscono in estrema sintesi il rapporto tra l’uomo e sua presenza sulla terra.

Lo stesso rituale liminale diventa architettura nella serie dei progetti delle Wall Houses, realizzandosi nel passaggio tra Passato (come Hejduk chiama gli spazi di servizio della casa) e Futuro (gli spazi serviti) attraverso il Presente, il muro-soglia.

Si realizza qui la piena iscrizione, descritta da Ricoeur, di racconto e costruzione l’uno nella sostanza dell’altro, il racconto nella durezza del materiale, la costruzione nell’astrattezza del tempo, nella durata.

Hejduk, sovverte spesso il convenzionale rapporto tra progetto e testo teorico che in molti casa lo accompagna per una comparazione e reciproca verifica. Nei suoi progetti animati da personaggi portatori ognuno di un proprio racconto (bastano i titoli a evocarlo: The House of the Twins and their Mother’s House, The House of the Inhabitant Who Refused to Participate, The House of the Suicide e The House of the Mother of the Suicide ecc.) la pratica letteraria è direttamente incorporata nella pratica architettonica.

Come ha messo in evidenza Stan Allen, il fatto che diverse architetture progettate da Hejduk vengano realizzate da studenti o da altri architetti ad anni di distanza dalla loro ideazione, fa emergere una nuova relazione autore/architetto[20]: come per un’opera letteraria o teatrale o musicale, l’autenticità di queste architetture è garantita dal testo/disegno per cui possono essere eseguite, raccontate, interpretate, a distanza di tempo e di spazio anche senza la presenza fisica dell’autore.

Ad essere raccontata ogni volta è una narrazione dall’esito ermeneutico, a rinnovarsi ogni volta sono domande di senso poste a ognuno di noi, affinché, per tornare ai versi di Le Corbusier, “non rimaniamo seduti accanto alle nostre vite”.

2. L'architetto come storyteller?

Fig.2 - Screen shot from "Worldcraft: Bjarke Ingels (Future of StoryTelling 2014)"

Data questa interpretazione, che stabilisce un parallelo tra architettura e narrazione/racconto poetico in quanto esperienze ermeneutiche, la call, di cui questo numero è esito, conteneva una provocazione o quanto meno sollevava un dubbio, espresso dalla forma interrogativa del titolo.

Nell’era della comunicazione in cui ci troviamo, tra le molteplici declinazioni in cui la relazione tra architettura e forme di narrazione può essere intesa, sembra riscuotere grande successo il proposito di accostare l’architettura a una forma o, forse meglio, una tecnica di narrazione caratteristica della comunicazione contemporanea, lo storytelling.

Per spiegare quali questioni e perplessità questo accostamento possa produrre, procediamo in forma inferenziale partendo da due premesse.

La prima è che, come abbiamo cercato di descrivere, il racconto e l’architettura condividono il rispondere a bisogni primari, compreso quello di interpretare il senso e descrivere la realtà dell’essere nel mondo dell’uomo.

La seconda premessa è che, nel corso del Ventesimo secolo, delle diverse forme narrative sono state svelate, smontate e rimontate le strutture, i piani narrativi, i linguaggi ecc. Ciò ha consentito che la pratica di raccontare storie divenisse anche una strategia di comunicazione persuasiva diffusa in ambito politico, economico e aziendale. Questa è infatti l’accezione più comune del termine storytelling in Italia (e qui lo assumiamo in questo senso) a differenza dai paesi di lingua inglese dove significa letteralmente e genericamente raccontare storie. In tali diversi ambiti si è affermata la figura degli storytelling manager, professionisti della narrazione al servizio degli interessi dei propri clienti, che sanno raccontare così bene che spesso capire cosa sia vero diventa difficile.

Date le due premesse, la domanda è: se la sua compagna di strada, la narrazione, è andata incontro a questo destino, di successo ma anche compromettente (almeno rispetto all’ipotizzata finalità ermeneutica), cosa succede all’architettura?

Lo storytelling, dopo essersi affermato in altri campi, giunge infatti, oggi, a essere proposto come strumento del mestiere dell’architetto. Siti rivolti agli architetti e anche diversi ordini professionali promuovono corsi di storytelling per i loro iscritti.

Questo sembra suggerire che l’architetto debba non solo aggiornare i propri strumenti per gestire la comunicazione con gli agenti impegnati con lui nella trasformazione del contesto fisico (amministratori pubblici, clienti privati, parti sociali, cittadinanza) ma diventare egli stesso uno storytelling manager in grado di comunicare, divulgare, spiegare e mettere sul mercato il proprio progetto persuadendo della sua necessità.

La questione che dovrebbe porsi è se e come l’applicazione delle tecniche contemporanee dello storytelling incida sul senso di narratività ermeneutica dell’architettura rispetto all’attitudine umana all’abitare. Una narratività che, come visto, pone soprattutto domande rendendo l’architettura una pratica potenzialmente critica rispetto alle condizioni date, mentre l’efficacia dello storytelling sembra risiedere più nella semplificazione esplicativa che nella problematicità.

I

“lettori attivi” del FAM, cioè quelli

che oltre a leggere la rivista propongono

una loro posizione rispondendo alle call, hanno più che

altro, a parte qualche

eccezione, dribblato la provocazione, evitando spesso il contemporaneo

e

richiamando esempi ante litteram di

storytelling in architettura. È il caso dell’idea

del domestico mediterraneo,

dell’idea di villeggiatura, della casa italiana con il suo

“conforto”

raccontati da un maestro di storytelling ante

litteram Giò Ponti, di cui tratta

l’articolo di Lucia Miodini.

Sintetizzando si possono riconoscere almeno tre modi di declinare il rapporto tra architettura e narrazione.

Un

gruppo di autori ha descritto la possibilità

dell’architettura di darsi essa

stessa come testo, dunque come racconto. È il caso della

lettura di Alioscia Mozzato

rispetto ad alcune opere di Le Corbusier, dell’analisi

narratologica applicata

da Filippo Bricolo all’architettura di Carlo Scarpa, de La Scarzuola di Tomaso Buzzi interpretata

come racconto

architettonico autobiografico da Gregorio Froio, e

dell’intervento sull’esistente

descritto da Chiara Barbieri come esercizio di riscrittura

dell’architettura

tra pre-testo e con-testo.

Un altro gruppo di articoli tratta invece dei modi in cui l’architettura può essere raccontata. A questi racconti si riconosce valore di progetto, non solo perché si tratta di interpretazioni e rielaborazioni (come ogni racconto) ma perché attraverso la selezione e a volte la trasfigurazione, questi racconti forniscono materiale per altri, diversi, progetti.

È il caso del genere letterario, in passato molto coltivato, della descrizione architettonica, di cui ci parla Francesca Belloni, mentre, incrociando architettura come racconto e racconto di architettura Anna Conzatti tratta anche lei l’analogia tra racconto e architettura nel porsi tra spazio e tempo.

All’interno di questo gruppo, occupa un posto a sé il testo di Ausias Gonzalez Lisorge. Oltre al racconto di storie c’è il racconto della Storia. Il modo in cui la storia viene raccontata fa la storia. Questo naturalmente ci porterebbe ad ampliare a dismisura la trattazione alle questioni più strettamente storiografiche. Ma l’articolo di Gonzalez Lisorge considera la Storia, o meglio diverse, celebri, storie dell’architettura moderna, da un punto di vista peculiare, quello del modo in cui è stata raccontata la struttura resistente dell’edificio, affrontando la questione del rapporto tra struttura in senso formale, struttura come portato dello Strutturalismo linguistico e struttura come parte resistente. Il modo in cui gli architetti raccontano la struttura (intesa come struttura resistente o portante), la sua evoluzione in rapporto all’evoluzione della struttura formale, influisce sul ruolo che la struttura resistente continua ad avere rispetto alla conformazione dell’architettura. Di contro l’uso di termini e concetti propri dello strutturalismo influisce sul modo in cui gli architetti raccontano la forma stessa dell’architettura come struttura formale, come sistema di segni, codice di linguaggi.

Un terzo gruppo di interventi analizza e descrive il racconto in quantoforma del progetto dell’architetto: è il caso dei racconti di Superstudio, di cui tratta Giovanni de Flego, narrazioni autonome e alternative al costruire, oggetti linguistici in grado di prefigurare realtà; del testo di Zissis Kotionis come assemblaggio descritto da Fabiano Micocci, e della controstoria del progetto territoriale in alcune sperimentazioni del Novecento nelle quali Marco Moro analizza il ruolo della narrazione.

Si confronta invece con l’uso contemporaneo dello storytelling l’articolo di Gianluca Burgio, che descrive l’ampliarsi delle strategie discorsive a disposizione dell’architetto (il fumetto, solo per fare un esempio) che consente una lettura complessa in grado di riflettere lo status di molteplicità dell’architettura.

Kostas Tsiambaos ci propone, infine, un vero e proprio racconto fantastico che ha lo scopo di farci riflettere su quanto una parte dell’uso che gli architetti fanno del racconto coinvolga la costruzione della loro stessa biografia e quanto l’autorevolezza stessa delle architetture sia spesso debitrice a una tecnica persuasiva che non si limita a raccontare l’architettura ma la colloca dentro biografie eccezionali. Un caso emblematico è quello Le Corbusier ma lo stesso accade per contemporanei come Rem Koohaas o Bjarke Ingels. L’architetto grande narratore, anche di se stesso. Nella misura in cui il racconto di sé è (come descritto da Tsiambaos) anche costruzione di sé, dispositivo di auto formazione, bildung, allora anche questo racconto mantiene, in fondo, il legame con il costruire originario come esperienza ermeneutica.

Si disegna qui una traiettoria, un itinerario, un’erranza del discorso stesso del progetto. Si produce, in quel campo discorsivo che misura la tensione tra architettura e narrazione, tra architettura e storytelling, la figura dell’itineranza già suggerita da Ricoeur.

Note

[2] Bruner, J. (1990). Acts of meaning. Cambridge, MA: Harvard University Press. (tr. it. La ricerca del significato, Torino: Bollati Boringhieri, 1992).

[3] P. Ricoeur, La memoria, la storia, l’oblio, Raffaello Cortina Editore, Milano 2003.

[4]

P. Ricoeur, Architettura e

narratività, in Identità e differenze,

Electa,

Milano 1996, vol. 1 , ripreso in Leggere la

città: Quattro testi di Paul

Ricoeur, a cura di F. Riva,

Castelvecchi editore, Roma 2013.

[5] F. Riva, Decostruzione e narrazione, in Leggere la città: Quattro testi di Paul Ricoeur, op. cit.

[6] Martin Heidegger, «Costruire abitare pensare», in Saggi e discorsi, a cura di G. Vattimo, Mursia, Milano 1980.

[7] Giorgio Agamben, Stanze. La parola e il fantasma nella cultura occidentale, Einaudi, Torino 2006.

[8] E. A. Poe, Il Corvo e la filosofia della composizione, Edizioni Novecento, Palermo 1990

[9] Cfr. E. Franzini, Genesi e ritmo del cimitero marino, in P. Valéry, Il cimitero marino, A. Mondadori ed., Milano 1995.

[10] «Le vent se lève...Il faut tenter de vivre!», P. Valéry, Il cimitero marino, op. cit.

[11] «Io sono l’atto. E voi la materia, la forza, il desiderio. Ma siete separati» P. Valéry, Eupalinos o l’Architetto, in Tre dialoghi, Einaudi, Torino 1990

[12] Le Corbusier, Le Poème de l’angle droit, Edition Verve, Parigi 1955.

[13] Il tentativo di ricostruire una corrispondenza tra la struttura del poema e un’architettura in particolare, il Palazzo del Governatore di Chandigarh, è stato condotto nella mia tesi di dottorato, pubblicata in G. Scavuzzo, «Iconostasi: la forma e i segni», in Memoria, ascesi, rivoluzione: studi sulla rappresentazione simbolica in architettura, a cura di L. Semerani, Marsilio, Venezia 2006.

[14] Le Corbusier, Le Poème de l’angle droit, op. cit., pagg. 113-116.

[15] John Hejduk, Such places as memory, con prefazione di David Shapiro, MIT Press, Cambridge MA 1998. Si tratta della prima raccolta di poesie di Hejduk pubblicate al di fuori dei testi di architettura in cui in molti casi si trovano inserite. 40 sue poesie appaiono già in una edizione limitata del 1980 intitolata The Silent Witnesses and Other Poems.

[16] John Hejduk, Lines no fire could burn, Monacelli Press, New York 1999.

[17] Ci si riferisce alla definizione data da Antony Vidler, «Vagabond architecure», in The Architectural Uncanny. Essays in the Modern Unhomely, MIT Press, Cambridge-London 1992.

[18] J. Hejduk, Such places as memory, op. cit. p.125.

[19] « These last prose sequences of personifoed houses constitute a liminal ritual that any antropologist would wish to prolong», David Shapiro, John Hejduk: Poetry as Architecture, Architecture as Poetry, foreword in Such places as memory, op. cit. Liminare è definita in antropologia la fase centrale di sospensione tra due condizioni diverse nei riti di passaggio che in varie culture segnano discontinuità fondamentali nell’esistenza degli individui.

[20] Stan Allen, «Nothing but architecture» in Hejduk's Chronotope, edited by K. Michael Hays, Princeton Architectural Press, New York 1996.