La Sardegna e il suo Doppio. La realité virtuelle

nella Stazione dell’Arte a Ulassai.

Caterina

Lisini, Alberto Pireddu

Fig.

1 - Maria Lai, Stazione dell'Arte, 2006, collage di serigrafie,

Plexiglass 70x50 cm. Ph. Tiziano Canu. Courtesy Fondazione Stazione

dell'Arte

Fig.

2 - La stazione di Jerzu abbandonata. © Salvatore Sechi

Fig.

3 - La Stazione dell’Arte nel suo rapporto con la valle e il

paesaggio d’Ogliastra. © Sergio Aruanno

Fig.

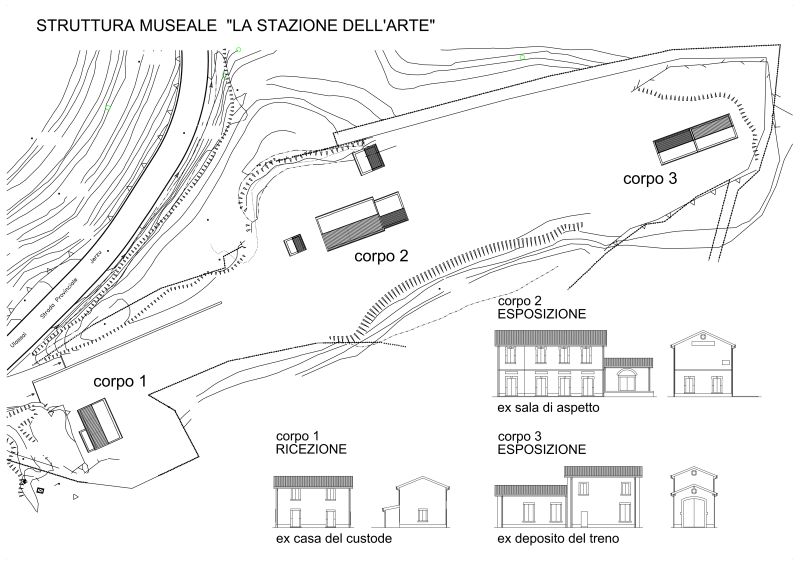

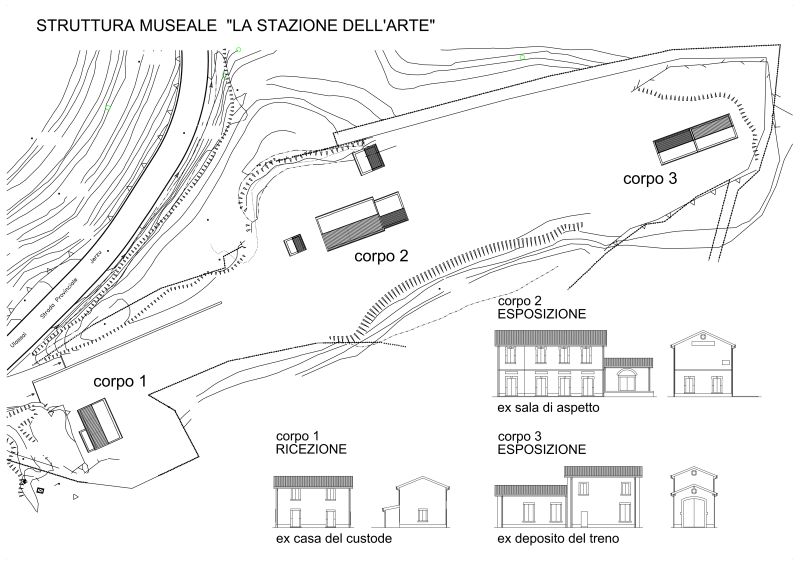

4 - Planimetria generale. Progetto di Sergio Aruanno, Nazario Fusco,

Luigi Corgiolu, Demetrio Artizzu

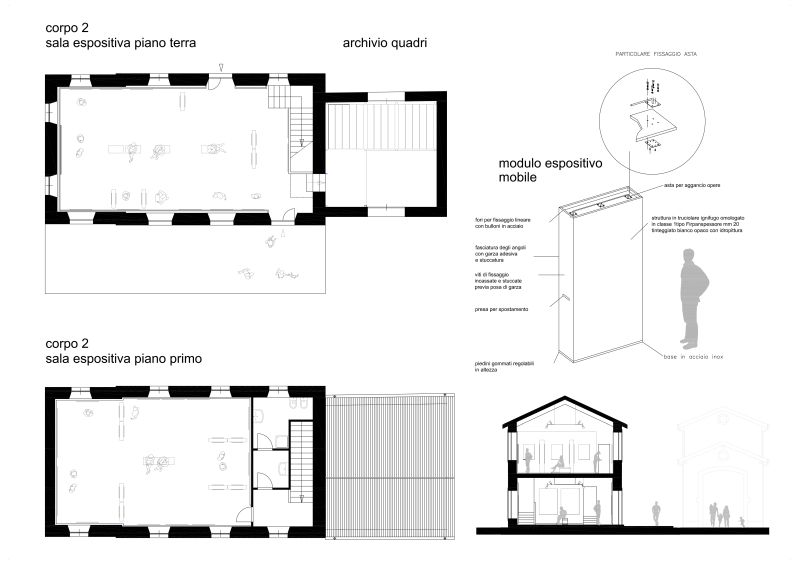

Fig.

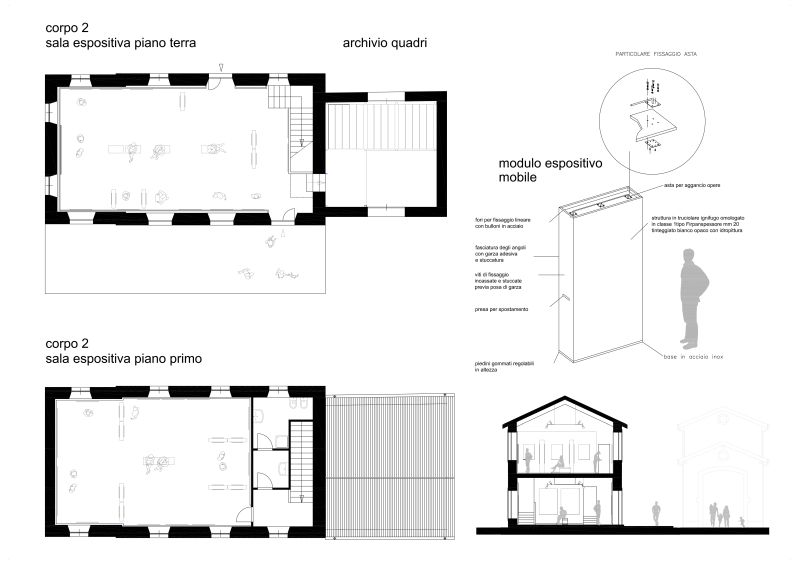

5 - Corpo 2 (ex fabbricato viaggiatori): sale espositive –

deposito quadri. Progetto di Sergio Aruanno, Nazario Fusco, Luigi

Corgiolu, Demetrio Artizzu

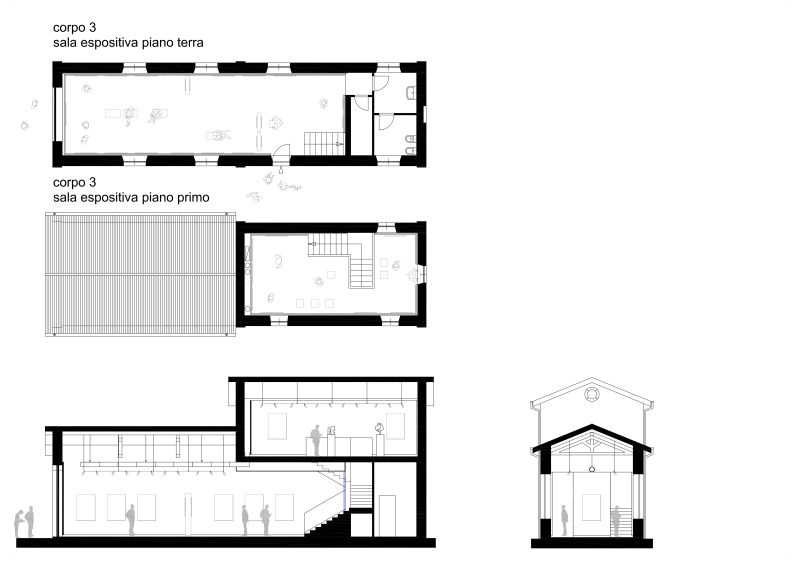

Fig.

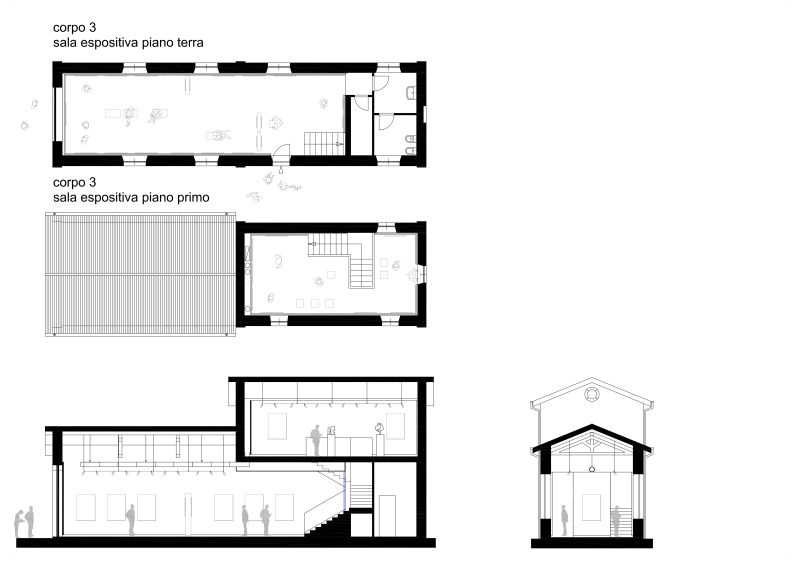

6 - Corpo 3 (ex deposito treni): sale espositive. Progetto di Sergio

Aruanno, Nazario Fusco, Luigi Corgiolu, Demetrio Artizzu

Fig.

7 - Corpo 2, sala espositiva al piano terra. Veduta allestimento Maria

Lai. Sguardo Opera Pensiero. Ph. Tiziano Canu. Courtesy Fondazione

Stazione dell'Arte

Fig.

8 - Corpo 2, sala espositiva al primo piano. Veduta allestimento Maria

Lai. Sguardo Opera Pensiero. Ph. Tiziano Canu. Courtesy Fondazione

Stazione dell'Arte

Fig.

9 - Il lavatoio, interno, 1982-1989. Archivio Ilisso - Courtesy

Archivio Maria Lai

Fig.

10 - Maria Lai, La scarpata. Archivio Ilisso - Courtesy Archivio Maria

Lai.

La prima definizione di «réalité

virtuelle» compare tra le pagine del fondamentale saggio di

Antonin Artaud Le

théâtre et son double, del 1938, nel

quale l’autore ritrova una «misteriosa

identità di essenza» tra l’alchimia e il

teatro, due arti «per così dire, virtuali, tali

cioè da non contenere in se stesse né il loro

obiettivo né la loro realtà».

Se «l’alchimia, grazie ai suoi simboli,

è come il Doppio spirituale di un’operazione che

risulta efficace solo sul piano della materia reale», la sola

che «permette di produrre realmente

oro» (Artaud

1968, p. 165), il teatro appare come il «Doppio» di

una realtà più complessa di quella quotidiana di

cui, nel tempo, è divenuto un semplice rispecchiamento:

«Tutti i veri alchimisti – scrive Artaud

– sanno che il simbolo alchimico è un miraggio

come lo è il teatro. E questa perpetua allusione agli

elementi e al principio del teatro, che si ritrova in quasi tutti i

simboli alchimistici, deve essere intesa come l’espressione

(di cui gli alchimisti erano estremamente coscienti)

dell’identità fra il piano sul quale evolvono i

personaggi, gli oggetti, le immagini (e, in genere, tutto

ciò che costituisce la realtà

virtuale del

teatro) e il piano puramente ipotetico in cui evolvono i simboli

dell’alchimia» (1968, p. 166).

Parafrasando Artaud si potrebbe ritrovare ancora un parallelismo tra la

realtà virtuale del teatro e quella scaturita

dall’universo artistico di Maria Lai, cui non è

estranea una certa componente alchemica, per la sua capacità

di sublimare, non in oro, ma in pura bellezza anche il più

povero tra gli oggetti (un filo, un telaio, un drappo…).

Nel suo caso il “Doppio” è una Sardegna

dalla storia millenaria, di cui la Lai opera una personalissima

rappresentazione, creando personaggi, oggetti e immagini attraverso

un’arte che è prima di tutto conoscenza e

disciplina, e che trova nelle forme e nel tipo del suo museo una

coinvolgente manifestazione.

Come osservato da studiosi e critici1, nella società

contemporanea la funzione del museo sembra aver subito un profondo

mutamento: da contenitore di collezioni, custode e produttore di

cultura, esso tende a configurarsi come multiforme spazio culturale

destinato prevalentemente all’intrattenimento di un pubblico

auspicabilmente sempre più largo, dove il coinvolgimento

dello spettatore è affidato soprattutto alla componente

percettiva, a cui non è estranea una sollecitazione

curatoriale e di allestimento scenografica e teatrale, in una fruizione

essenzialmente sensoriale ed estetizzante. Nelle realizzazioni

più convincenti degli ultimi decenni il museo sembra

comunque conservare l’aspirazione alla dimensione di luogo

denso di significati piuttosto che diluirsi in un semplice

contenitore-palcoscenico per la “rappresentazione”

dell’arte, di cui la drammatica teatralizzazione del Museo

ebraico a Berlino di Libeskind è forse uno degli esempi

più densi ed eloquenti.

Tuttavia a dispetto della globalizzazione, gran parte dei musei

contemporanei, anche quelli più affermati e di rilevanza

internazionale, «portano tracce evidenti delle loro

specifiche storie e delle diversità culturali e di

sensibilità sociale dei contesti di origine», come

rileva Fulvio Irace (2009). Ciascun museo riflette infatti i

radicamenti in un territorio intellettuale e sociale che definisce in

generale l’attitudine di una determinata società

verso le complessità culturali e i valori spirituali

espressi dalla propria storia.

Questa singolarità è particolarmente evidente nel

contesto italiano a cui, secondo Andrea Carandini (2009), non

è congeniale, salvo poche eccezioni, il grande museo globale

di percezioni effimere e prospettive in fuga, mentre «offre

veri e propri tessuti

di bellezza articolati in campagne, villaggi,

città e musei».

La Stazione dell’Arte di Maria Lai, nella sua

capacità di evocazione di un territorio, nella sua azione di

rammemorazione di una identità collettiva, costituisce una

possibile accezione, nel senso delineato da Carandini, nella composita

gamma di declinazioni del museo contemporaneo. Un museo di piccole

dimensioni, legato strettamente alla personalità e alla

poetica dell’artista, in intrinseca relazione col territorio

di appartenenza e con l’identità storica e

culturale della popolazione insediata. Un museo al tempo stesso

profondamente calato nella contemporaneità del fare

artistico, per la centralità riconosciuta

all’esperienza sensoriale e all’aspetto percettivo,

concepiti però come attività di autentico

apprendimento, che coinvolgono il pensiero e l’immaginazione

in una continua riflessione sul linguaggio poetico e il significato

delle esposizioni. «L’opera d’arte

– sostiene Maria Lai – è un mutuo gioco

tra visione e pensiero: ciascuno anima e illumina l’altro in

un’unica esperienza» (2004a, ora in Pontiggia 2017,

p. 355).

La Stazione

dell’Arte

Posto su un costone isolato in faccia al borgo di Ulassai e alla

montagna che incombe, il Museo non è altro che il recupero

spoglio e essenziale dell’antica stazione ferroviaria

dismessa alla fine degli anni Cinquanta e la complementare

articolazione sul territorio circostante di opere

dell’artista che coinvolgono, in ruolo di protagonisti,

alcuni manufatti preesistenti e l’insieme del paesaggio,

colto nelle sue fattezze materiali e nella sua valenza evocativa: un

museo particolare, senza una esposizione e un allestimento fissi,

indissolubilmente legato alla variegata costellazione di interventi

pensati sul territorio, veri «luoghi dell’arte a

portata di mano»2, secondo una felice dizione della

stessa

Maria Lai.

Cuore centrale del museo è il complesso dei fabbricati che

componeva la stazioncina di testa della linea ferroviaria Gairo-Jerzu3:

tre semplici corpi di fabbrica parallelepipedi, dalle proporzioni

strette e allungate, coperti a doppia falda, dei quali

l’antica casa del custode, posta in margine del lotto in

prossimità della via di accesso, è trasformata in

luogo di ricezione dei visitatori, con biglietteria e bookshop, mentre

i corpi del fabbricato viaggiatori e del deposito dei treni sono

convertiti in spazi espositivi e di conservazione delle opere donate

dall’artista alla comunità di Ulassai.

L’intervento di ridestinazione, affidato agli architetti

Sergio Aruanno, Nazario Fusco, Luigi Corgiolu e all’ingegnere

Demetrio Artizzu, che lavorano in stretta collaborazione con la

Fondazione e con la stessa Maria Lai, direttamente coinvolta nel

progetto, risale al 20064 (la Stazione dell’Arte

viene inaugurata l’8 luglio 2006) e si è limitato

ad interventi minimi, contenendosi intenzionalmente in un lavoro di

sostanziale ripulitura e rimessa in pristino, senza aggiunte

volumetriche né alterazioni distributive o funzionali se non

quelle strettamente indispensabili alla nuova destinazione.

Una semplice fodera continua in legno ignifugo, concepita per

permettere la maggiore flessibilità espositiva e

disponibilità di allestimento, avvolge le intere superfici

interne in una bianca astrazione spaziale, mantenendo intatte le

proporzioni e le sembianze domestiche delle antiche architetture.

Pochi i tagli operati nel rivestimento continuo interno, appena qualche

isolata bucatura funzionale, ad accentuare la costruzione di una

geometria netta, di uno scrigno muto come quinta scenica per le opere

d’arte. E i tre manufatti, isolati sull’ampio

pianoro elevato dell’approdo dei vecchi binari e investiti di

nuovo significato, assumono una postura essenziale e diradata, come

piccole architetture a risonanza poetica, emanando un’aura

alchemica e sacrale.

Principale deposito della produzione dell’artista, la

Stazione vive come un herbarium,

una collezione di figure che sono i

segni e i vocaboli della sua arte ‒ i presepi, i pani, i telai, le

geografie, i libri cuciti e i libri di terracotta…‒, non

cristallizzata nell’interpretazione immutabile di

un’esposizione permanente ma riallestita ciclicamente in un

succedersi di rielaborazioni e reinterventi, sempre diversi, che volta

volta indicano nuove prospettive di lettura.

Se nel progetto contemporaneo di museo globale tende ad affievolirsi,

fino quasi a scomparire, la tradizionale raffigurazione tipologica a

favore di una dominante invenzione del dispositivo spettacolare di

percezione, il museo di Ulassai, nella tenace conservazione di semplici

tipologie di servizio, familiari ad una comunità e

riconvertite in astrazione, può costituire il paradigma di

una particolare tipologia museale, dove il congegno architettonico

perde di consistenza dimensionale e di articolazione funzionale ma non

di pregnanza semantica, diramandosi nel territorio e nel paesaggio, con

cui si confonde e di cui si alimenta e diventa interprete. Una diversa

ipotesi museale, in cui l’organizzazione fisica dei luoghi e

dei manufatti espositivi è intrinsecamente legata agli

oggetti d’arte esposti, allo sviluppo del percorso artistico

dell’autrice, alla storia del territorio, alle tradizioni e

ai gesti di vita quotidiana intrisi nel paesaggio costruito e naturale.

Altri esempi italiani paiono confermare la forza e il valore di una

scelta così singolare e solo apparentemente radicale. Come

non ricordare, a tal proposito, la Fondazione Emilio e Annabianca

Vedova ai Magazzini del Sale a Venezia, gli Ex Seccatoi del Tabacco che

a Città di Castello implementano gli spazi espositivi

già dedicati ad Alberto Burri nelle sale del Palazzo

Albizzini o, per rimanere in Sardegna, il Museo Nivola a Orani,

realizzato su progetto di Peter Chermayeff e Umberto Floris

all’interno del vecchio lavatoio e poi successivamente

ampliato?

Il museo progettato da Renzo Piano e Alessandro Traldi sulle Fondamenta

delle Zattere è un «proscenio per

l’universo di Emilio Vedova» (Eccheli 2016, p. 22),

animato solo dal movimento, quasi teatrale, delle tele del maestro. Lo

spazio così ottenuto, come rileva Massimo Cacciari,

è certamente memore della idea di continuum di

Vedova, con

la cui opera si pone in strettissima relazione: «è

un antro oscuro che è lì in attesa di divorarti,

esattamente come Vedova raccontava essere il suo rapporto con le grandi

tele delle sue opere, una sorta di ‘divoramento’,

come se lui fosse divorato dal suo fare pittura» (Traldi

2009, p. 163).

La Fondazione Burri nasce sotto l’egida dello stesso artista,

che scelse personalmente le architetture, ne curò il

recupero per fini espositivi e selezionò le opere che vi

sarebbero state esposte. A Palazzo Albizzini come negli hangar degli Ex

Seccatoi è stata la razionale essenzialità degli

spazi ad affascinare l’artista, al punto che il rapporto con

le misure straordinarie degli ambienti originariamente deputati alla

lavorazione del tabacco ebbe la forza di indirizzare la sua ricerca

verso un’arte più complessa e monumentale.

A Orani, la scelta di un luogo caro all’artista e alla

comunità, è stata fortemente sostenuta dalla

moglie di Nivola, Ruth Guggenheim, che vi ha collocato

l’opera scultorea del maestro, con una particolare attenzione

alla fase conclusiva de suo percorso.

I tre esempi sopra ricordati sono accomunati alla Stazione ulassese sin

dalla scelta di riscattare, attraverso l’arte, architetture

altrimenti abbandonate o inutilizzate, sottraendo il museo alla

specificità di un tipo ben preciso. Mentre a Venezia il

raffinatissimo intervento di Piano dimostra un profondo rispetto per

quei Magazzini che lo stesso Vedova aveva strenuamente difeso dalla

demolizione, contribuendo a riconoscerne il valore storico-monumentale,

a Città di Castello, a Orani e Ulassai,

l’essenzialità dell’intervento sul corpo

della preesistenza non può che rivelare una precisa

strategia in cui le più pragmatiche questioni di

economicità si incontrano con una poetica del silenzio,

volta a far incontrare gli artisti e i loro luoghi senza ulteriori

mediazioni.

Luoghi

dell’arte a portata di mano

Se la fabbrica della Stazione dell’Arte si pone come la

trasformazione di un luogo reale, crocevia di partenze e arrivi, in un

poetico luogo ideale, punto di avvio di nuovi itinerari culturali,

tutto intorno, nell’aspra conca del territorio di Ulassai e

diramata lungo le vie del borgo si dispiega la seconda natura del

museo, concepita nella tensione tra “ascolto” e

rappresentazione di un “altrove”: «il

paesaggio non si pone come luogo da arredare – sostiene Maria

Lai scrivendo al critico e amico Francesco Vincitorio – resta

protagonista e l’arte nasce per dargli voce» (2000,

p. 48).

Quasi palinsesto per una nuova scrittura, questo straordinario museo

all’aperto5,

come un atlante di viaggio, tiene insieme e

ricompone frammenti del paesaggio naturale e costruito di Ulassai, come

segni di una storia antica implementati di nuovi significati e di una

nuova trama di legami.

Così il vecchio lavatoio, luogo d’incontro

tradizionale delle donne del paese, viene trasfigurato in fatto

d’arte con interventi della stessa Lai e dei suoi amici

artisti Costantino Nivola, Guido Strazza, Luigi Veronesi. Varcare la

soglia di questo piccolo fabbricato di inizio Novecento6, ad un unico

piano e coperto a falde, segnato su tre lati da aperture ad arco a

tutta altezza, è come percorrere un’altra sala del

museo: all’interno la Lai costruisce, sull’ordito

delle tubature d’acqua a vista, la figura incompiuta e

trasfigurata di un antico telaio, sospendendolo al soffitto di dodici

metri per quattro, come una scultura a grande scala, il

Telaio-soffitto,

mentre Nivola riporta in vita le vasche in granito

dove si avvicendavano le lavandaie, installando con filiformi sostegni

metallici un gioco d’acqua continuo al cui effetto espressivo

concorre la calcolata sonorità del flusso

dell’acqua e dei gocciolatoi, la Fontana-sonora;

all’esterno invece, nell’incavo delle arcate sui

lati minori del fabbricato, Luigi Veronesi compone la Fontana della

sorgente e Guido Strazza realizza la Fontana del grano,

ridisegnando

anche la piccola piazza antistante.

Nel complesso un intervento corale, che trasforma un piccolo edificio

centro della vita comunitaria del paese in un episodio fortemente

simbolico a cui pittura, scultura, architettura concorrono

unitariamente in un affascinante effetto espressivo.

Al di là del Lavatoio, nel resto del vecchio borgo, i

multiformi interventi della Lai coinvolgono l’impervio

paesaggio di montagna d’Ogliastra nella vita del Museo, in

uno stretto rapporto tra spazio fisico, luogo e rappresentazione. Quasi

a voler risarcire tramite l’arte un paesaggio sempre

più ferito dalle frane e dal cemento, tre delle strade che

collegano Ulassai al mare e al suo entroterra più selvaggio

sono coinvolte in un progetto di «risanamento

estetico» (Lai e Pala 2006, p. 52) che opera sui dislivelli

naturali e sulle ampie superfici di possenti muri di sostruzione.

Nella direzione del santuario di Santa Barbara, è La strada

del rito, una narrazione per frammenti lungo un percorso

di circa sette

chilometri, nel quale l’artista finge di «dare voce

alla memoria delle pietre» (Lai e Pala 2006, p. 53),

riscrivendo nelle forme volutamente infantili di alimenti quotidiani il

miracolo evangelico della moltiplicazione dei pani e dei pesci,

ricollegandosi alla tradizione locale dei pani delle feste e

all’abbondanza di pesci nelle numerose sorgenti delle

montagne. Verso il mare, la strada de Le capre cucite

trasforma il muro

che domina la vallata del Pardu in una grande tela, a tratti bianca

come un lenzuolo teso ad asciugare, su cui cucire, con tondini di ferro

e fili per l’alta tensione, una moltitudine di caprette le

cui geometrie elementari richiamano quelle dei tessuti artigianali. A

nord, infine, verso la Grotta Su Marmuri e i pericoli di cui essa

è uno dei simboli più noti, i muri di

contenimento che introducono la grotta diventano Il muro del groviglio

accogliendo sulla propria superficie alcuni pensieri

dell’amico e maestro Salvatore Cambosu, incisi sul

calcestruzzo ancora fresco, come in un invito alla lettura e alla

riflessione per chi scelga di attraversare quei boschi nella ascesa

verso le vette.

Poco lontano è La

casa delle inquietudini, ultima

“anomala” sala del Museo che raccoglie, nel

recupero di un moderno edificio abbandonato di nessuna

qualità, una teoria di demoni neri dipinti, ombre paurose di

varani e draghi simbolo delle inquietudini di un’intera

comunità, e che si attraversa per raggiungere, nelle

immediate vicinanze, La

scarpata, sistemazione dal respiro monumentale

che segna simbolicamente la fine del percorso. Adagiata sulle pendici

della collina, questa sorge sul luogo occupato da una vecchia

discarica, in «uno spazio singolare, nella solitudine del

paesaggio selvatico» (Cuccu e Lai 2002, p. 17), inserita come

una quinta teatrale sospesa sul paese e la sua valle: dalle forme di

una grande geografia trapezoidale, metafora della storia del mondo e

della civiltà umana, è realizzata con elementi di

pietra e metallo capaci di riverberare la luce anche alla grande

distanza, segnando il trascorrere del tempo come un’imponente

meridiana.

Così, a differenza dei comuni parchi destinati ad accogliere

opere d’artista, il museo si costruisce nel tempo snodandosi

in un itinerario di architetture risignificate e opere di sostruzione o

sistemazione territoriale, a guisa di interpunzioni e segni di un

alfabeto estetico a grande scala, in cui volta volta è lo

scenario urbano e naturale, nella sue valenze di

rappresentatività storica o paesaggistica, a dettare la

cadenza.

In accordo con la particolare attitudine narrativa di Maria Lai il

museo riflette una poetica affatto particolare, legata

all’immaginario depositato in tradizioni e radici di un luogo

amato, eppure al tempo stesso capace di rifiutare ogni cedimento al

folklore e di prefigurare creativamente ricerche e tendenze largamente

affermate in seguito, come l’attenzione per la cultura

materiale o il rapporto simbiotico con il paesaggio, oppure ancora di

interpretare in senso domestico e corale forme d’arte

contemporanee quali la performance, l’installazione,

l’intervento ambientale.

In questo senso più che parlare di museo-territorio

è forse più appropriato parlare di museo

policentrico e polisemico, identificato in un molteplice museale

costituito insieme dalla poetica dell’artista, dai luoghi e

dall’insediamento di appartenenza, da pochi e semplici

manufatti architettonici carichi però di memoria e di valore

simbolico.

La Sardegna e il suo

“Doppio”

Nell’epoca contemporanea dove il museo tende ad accogliere un

presente indifferenziato, in un apparente annullamento di gerarchie e

distinzioni culturali, ed il rapporto con il passato e la conoscenza

tende a risultare sempre più appiattito

nell’uniformità universale del web, è

la capacità rabdomantica della memoria, con la sua

facoltà sotterranea di rimandare a relazioni non palesi e

sistematiche, in qualche modo alchemiche ma non meno reali e profonde,

a costituire l’essenza e la stessa organizzazione fisica del

Museo di Maria Lai.

La Stazione dell’Arte nella sua rarefatta consistenza

architettonica è come una grande trama incisa sul territorio

di Ulassai, che svela una diversa realtà virtuale, nella

costruzione del “Doppio” di una Sardegna disegnato

nell’intreccio enigmatico tra territori impervi e

l’insieme di leggende, miti, tradizioni. Come evidenzia Elena

Pontiggia (2017, p. 326) nel mondo di Maria Lai «non

c’è opera d’arte che non sia tessitura

di relazioni […] e non c’è conoscenza

che non sia costruzione di nessi logici e intellettuali. La tessitura,

insomma, è una metafora della cultura e della storia

dell’uomo».

Note

1

Tra le molte pubblicazioni sull’argomento si possono almeno

ricordare per le tesi sostenute in questo scritto: Forster K. W.

(1991); Werner P. (2005); Jean Clair (2008); Casabella n. 778 (2009);

Cristofano M. e Palazzetti C., a cura di (2011); Montanari T. e Trione

V. (2017).

2

Maria Lai inventa questa terminologia per il titolo di

un’opera costituita da quattro mazzi di carte contenenti

parole e segni per argomentare sul fare arte, leggere l’arte

e ridefinire l’arte, con chiaro intento artistico e

formativo. Secondo questa accezione possono essere intesi anche gli

interventi sul territorio che compongono il museo. Si veda Lai M.

(2002).

3

La linea ferroviaria Gairo-Jerzu inaugurata nel 1893, su un tracciato

montano di circa 9 km, collegava i paesi dell’entroterra

ogliastrino con la linea regionale Mandas-Arbatax. Molto amata dalle

popolazioni locali, fu dismessa nel 1956.

4

La Fondazione Stazione dell'Arte nasce nel 2006 a seguito della donazione di

oltre centocinquanta opere da parte dell’artista alla

comunità ulassese – la più importante

collezione pubblica a lei dedicata – e gestisce le

attività della Stazione dell’Arte. Nello stesso

anno viene realizzato il museo che nel 2008 è completato con

la sistemazione della quadreria-deposito ad opera

dell’architetto Sergio Aruanno e dell’ingegnere

Demetrio Artizzu. Nel 2019 su iniziativa dell'attuale direttore

artistico Davide Mariani l’originaria pavimentazione

è stata sostituita da una moquette nera.

5

Le opere realizzate da Maria Lai ad Ulassai sono: Via Crucis, 1981; Il telaio-soffitto,

1982; Il lavatoio,

1982-1989 (M. Lai, C. Nivola, G. Strazza, L. Veronesi); Le capre cucite,

1992; La strada del rito,

1992; La scarpata,

1993; Le cinque esse,

1998 (collocate nella facciata del museo dopo la sua inaugurazione in

forma di pannelli); Il

volo del gioco dell’oca, 2003; La lavagna, 2003; Libretti murati,

2003; Il muro del

groviglio, 2004; La

casa delle inquietudini, 2005; Pastorello mattiniero,

2005; Fiabe intrecciate,

a Gramsci,

2007; La cattura

dell’ala del vento, 2009. L’8

settembre 1981 aveva portato a termine l’evento Legarsi alla montagna,

con una straordinaria partecipazione da parte del paese, dando vita

alla prima opera di “arte relazionale” in Italia.

Possono considerarsi parte integrante del grande museo

all’aperto di Ulassai anche le opere di Guido Strazza (Alla luce, 2015) e

Marcello Maloberti (Cuore

mio, 2019). Sulle opere di Maria Lai a Ulassai si veda

Mariani D. (2019b).

6

L’edificio è stato costruito tra il 1903 e il 1905

dall’ingegnere Ernesto Ravot, tipica figura di tecnico

municipale dell’Italia umbertina, autore anche del municipio

del paese.