Fig.

1 - Christ & Gantenbein, Extension of the Basel Art Museum,

2016. Photo Jean-Pierre Dalbéra/CC BY 2.0

Fig.

2 - Christ & Gantenbein, Extension of the Zurich Landesmuseum,

2016. Photo Adrian Michael/GNU FDL

Fig.

3 - Visitors at the Mona Lisa, Louvre, Paris.

Fig.

4 - From the web: hashtag #monalisa.

Fig.

5 - Christo, Floating Piers, Lake Iseo, 2016. Foto NewtonCourt/CC BY-SA

4.0

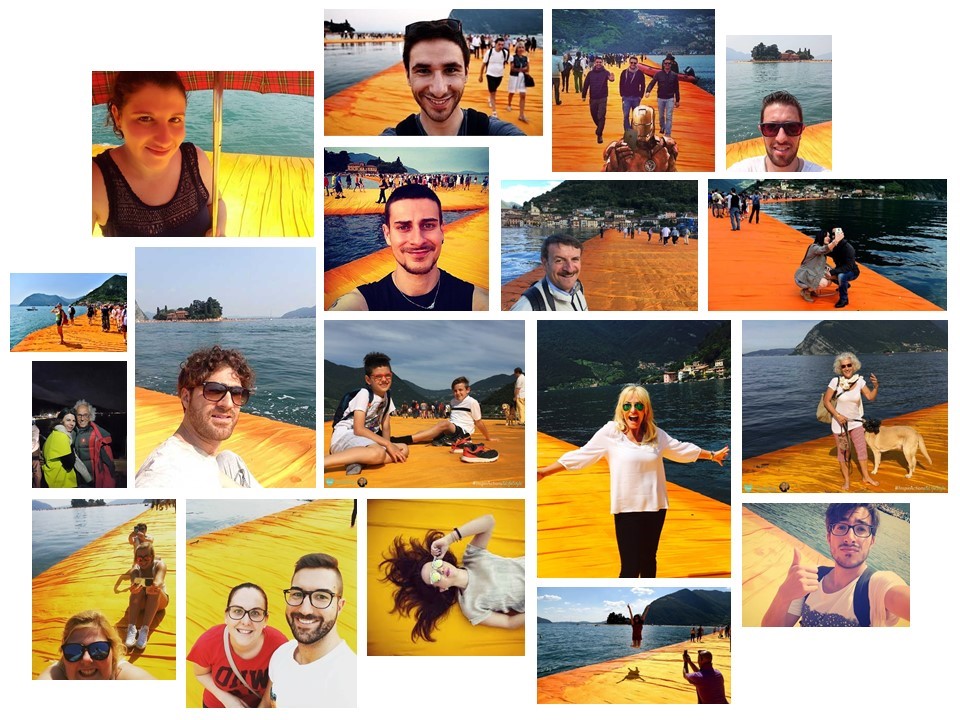

Fig.

6 - From the web: hashtag #floatingpiers.

Fig.

7 - Marina Abramović, The Artist is Present, MoMA, New York, 2010.

Photo Andrew Russeth/CC BY-SA 2.0

Fig.

8 - Extension of the Zurich Landesmuseum. Photo Photones/CC BY-SA 4.0

Fig.

9 - Basel Art Museum, the extension and in the background the original

building by Christ and Bonatz, 1936. Photo Andreas Schwarzkopf/CC BY-SA

3.0

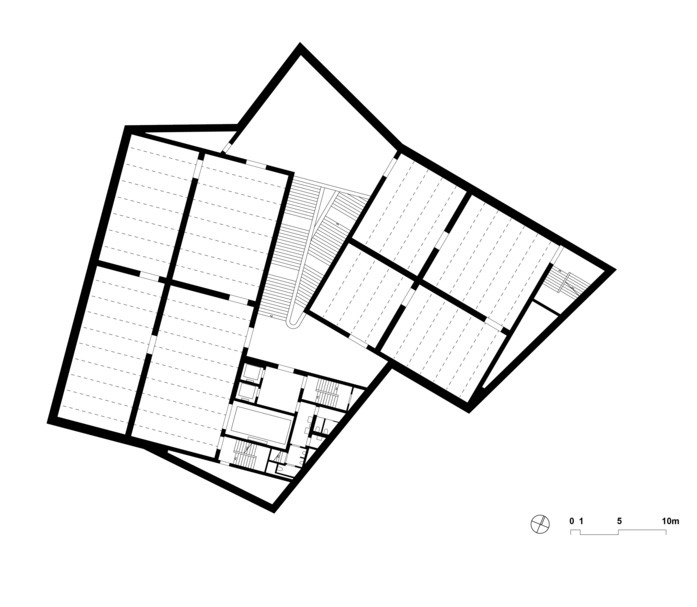

Fig.

10 - Basel Art Museum, second floor plan.

Fig.

11 - Basel Art Museum, main stairway. Photo Jean-Pierre

Dalbéra/CC BY 2.0