Fig.

1-2 - Copertina di Zodiac n. 9-1993 con progetti di C. Aymonino, G.

Canella, I. Gardella, P. Johnson, G. Polesello, L. Semerani, A. Rossi,

per il completamento del Sacro Monte di San Carlo.

Guido Canella, Appunti per il Sacro Monte di San Carlo in

Arona con la IX cappella: la vigilanza e cura nella peste di Milano,

1992.

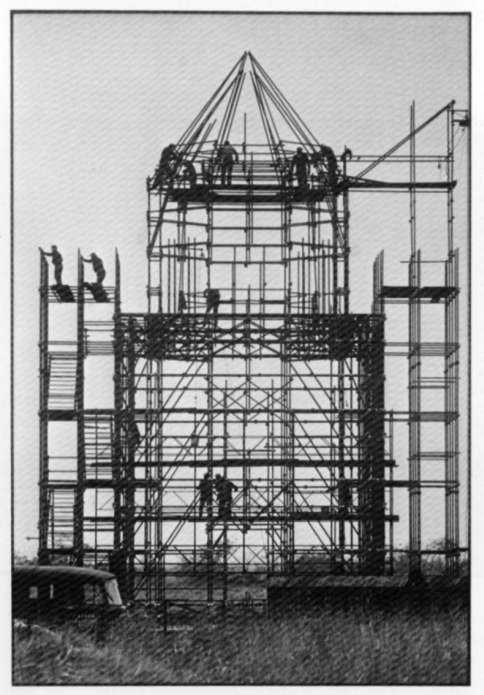

Fig.

3 - Il Sancarlone ad Arona in una cartolina pubblicitaria.

Fig.

4 - Luchino Visconti, Ossessione, 1943.

Fig.

5-6 - Aldo Rossi, “Le mani del Santo”, 1979.

“San Carlone”, 1990.

Fig.

7 - Aldo Rossi, Per il completamento del Sacro Monte di San Carlo in

Arona, 1991.

Fig.

8-9 - Aldo Rossi, Disegno di studio con il San Carlone e il

Gallaratese, 1975. Disegno di studio per il teatro Carlo Felice a

Genova.

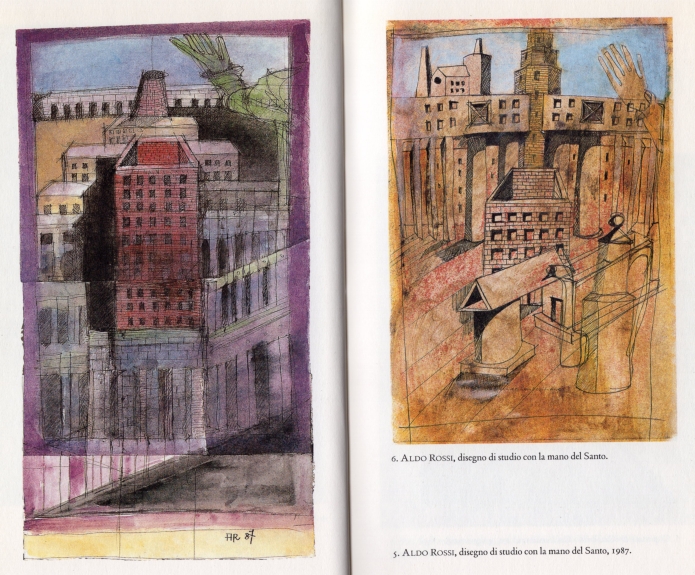

Fig.

10-11 - Aldo Rossi, Disegno di studio con la mano del Santo. Disegno di

studio con la mano del Santo, 1987.

Fig.

12 - Mario Fiorentino, Monumento alle Fosse ardeatine, Roma 1944-49.

Fig.

13 - BBPR, Monumento al Cimitero monumentale di Milano, 1946.

Fig.

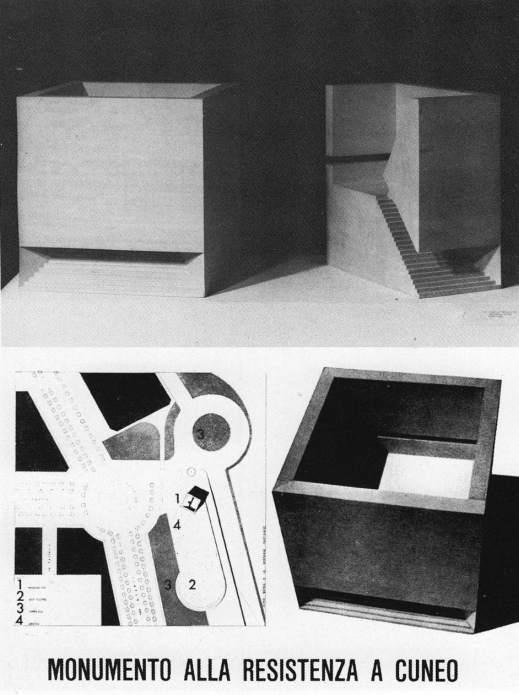

14 - Gino Valle, Monumento alla Resistenza di Udine, 1959-69

Fig.

15-16 - Aldo Rossi, Monumento della Resistenza di Cuneo, 1962. Aldo

Rossi, Monumento ai Partigiani, Segrate, 1965.

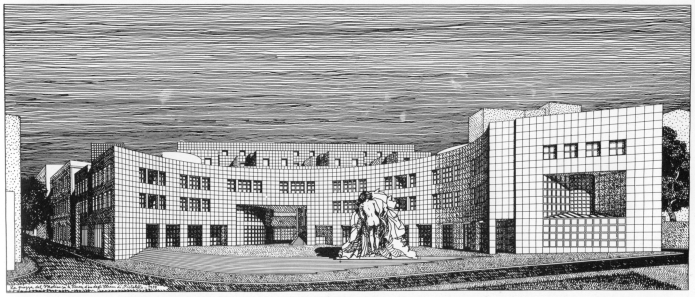

Fig.

17 - Aldo Rossi, Ricostruzione del Teatro Paganini a Parma, 1964.

Fig.

18 - Edoardo Persico, Marcello Nizzoli, Giancarlo Palanti, Lucio

Fontana (scultura), Progetto per il Salone d’Onore alla VI

Triennale di Milano, 1936.

Fig.

19 - Edoardo Persico, Marcello Nizzoli, Giancarlo Palanti, Lucio

Fontana (scultura), Progetto per il Salone d’Onore alla VI

Triennale di Milano, 1936.

Fig.

20 - Edoardo Persico, Marcello Nizzoli, Sala delle Medaglie

d’Oro, Mostra dell’Aeronautica Italiana, Triennale

di Milano, 1934

Fig.

21-22 - Edoardo Persico, Marcello Nizzoli, Negozio Parker a Milano,

1934. Edoardo Persico, Progetto di stand per la Fiera di Milano, 1935.

Fig.

23 - Carlo Aymonino, Gabriella Barbini, Progetto per il completamento

del bacino di San Marco, Terza Mostra Internazionale di Architettura,

Biennale di Venezia, 1985.

Fig.

24 - Carlo Aymonino, Gabriella Barbini, Progetto per il completamento

del bacino di San Marco, Terza Mostra Internazionale di Architettura,

Biennale di Venezia, 1985.

Fig.

25 - Carlo Aymonino ed altri, Teatro di Avellino, 1987-89.

Fig.

26 - Carlo Aymonino ed altri, Sistemazione dell'area cx Mulino

Andrisani, Matera, 1988.

Fig.

27 - Carlo Aymonino ed altri, Progetto di tre piazze, Terni, 1985.

Fig.

28 - Carlo Aymonino ed altri, Studi per Il Colosso, Roma 1982-1984

Fig.

29 - Carlo Aymonino ed altri, Studi per Il Colosso, Roma 1982-1984

Fig.

30 - Edoardo Persico, Marcello Nizzoli, Struttura per il plebiscito del

25 Marzo ’34, Galleria Vittorio Emanuele, Milano, 1934.

Fig.

31 - Ugo Colombari, Giuseppe De Boni, Franco Purini, Duccio Staderini e

Laura Thermes, Teatrino scientifico nell’area di Via

Sabotino, Roma, 1979;

Fig.

32 - Il palco e lo schermo cinematografico allestiti

all’interno della Basilica di Massenzio e davanti

alll’Arco di Costantino, Estate romana 1981.

Fig.

33-35 - Aldo Rossi, Teatro del Mondo, Venezia, 1979. Il palco allestito

in spiaggia per il Festival dei Poeti di Castelporziano, Estate romana

1979. Il portale di ingresso alla Festa dell’Unità

di Pisa, 1982.