Fig.

1 - Adolf Franz Karl Viktor Maria Loos.

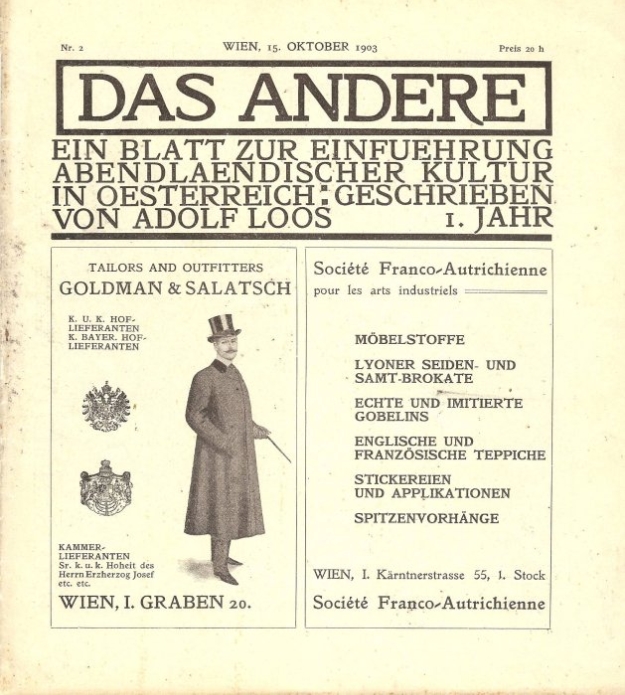

Fig.

2 - Frontespizio della rivista redatta da Adolf Loos DAS ANDERE, II,

1903.

Fig.

3 - Adolf Loos con Karl Kraus e Herwarth Waldenl, 1909.

Fig.

4 - Adolf Loos tende l’orecchio, Dessau, 1931.

Fig.

5 - Adolf Loos con la seconda moglie, l’attrice Elsie

Altmann, 1921

Fig.

6 - Adolf Loos in America, 1895.

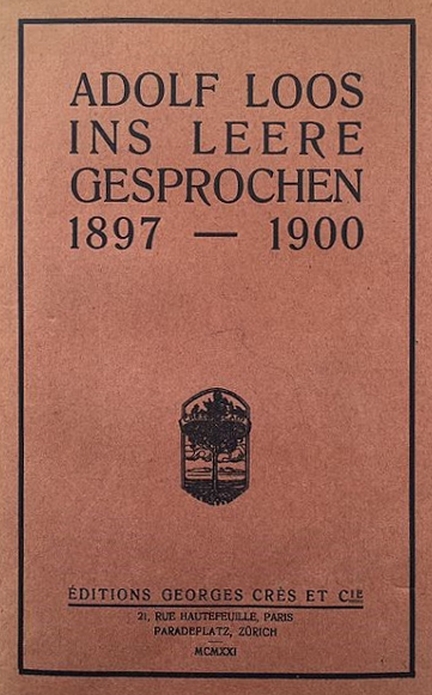

Fig.

7 - Prima edizione di Parole nel vuoto, pubblicata a Parigi e Zurigo

nel 1921.

Fig.

8 - Inaugurazione del Café Museum. Adolf Loos in piedi a

destra, 19 aprile 1899.

Fig.

9 - Soggiorno di casa Müller, Praga 1930.

Fig.

10 - Adolf Loos con Claire Back, il giorno del loro matrimonio, luglio

1929.

Fig.

11 - Adolf Loos con Claire Back e Kiki, la loro cagnolina giapponese,

1930.

Fig.

12 - Ornament und Verbrechn, locandina della conferenza pubblica del 12

marzo 1909.

Fig.

13 - Adolf Loos con Lina Loos Obertimpfler, Peter Altemberg e Heinz

Lang, 1904.