Due lezioni da un terremoto

1 - Città estrema

2 - Il Borgo

Lucio Valerio Barbera

Fig.

1 - I due epicentri del Terremoto dell’Irpinia: nel cerchio

nero l’epicentro sismico, i comuni del Cratere e del suo

immediato intorno. Nel cerchio rosso il cosiddetto epicentro sociale,

costituito dalla città metropolitana di Napoli, scossa sue

strutture edilizie, ma soprattutto sociali.

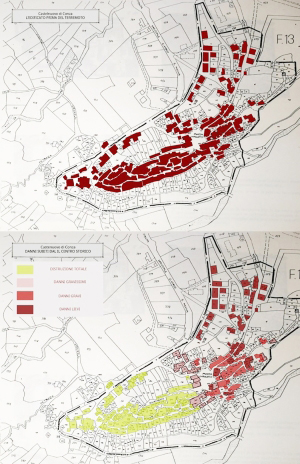

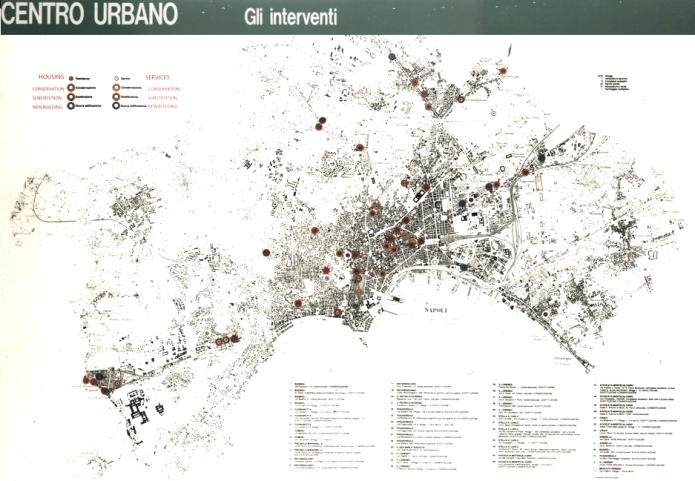

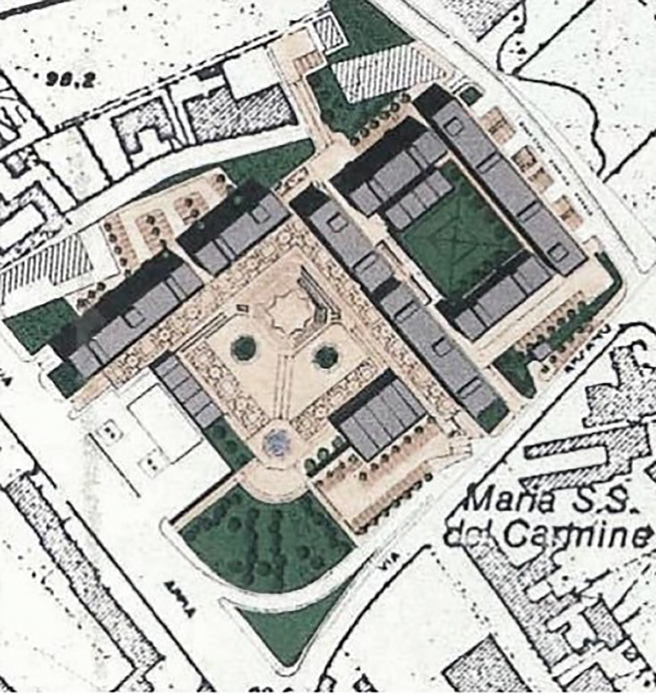

Fig.

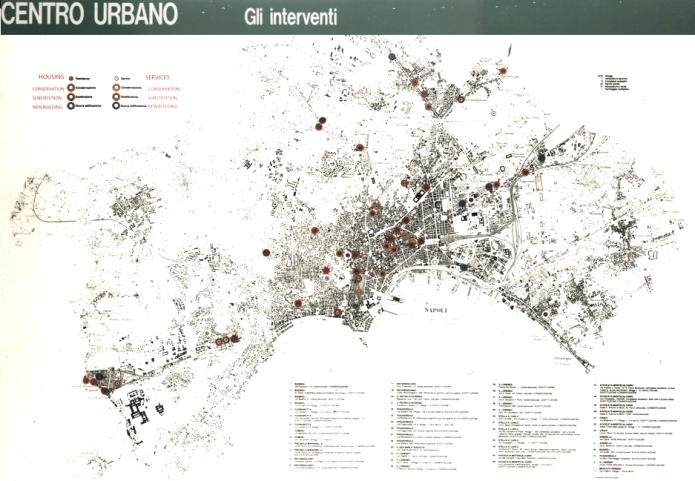

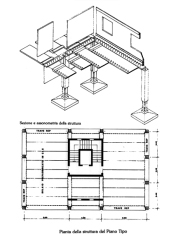

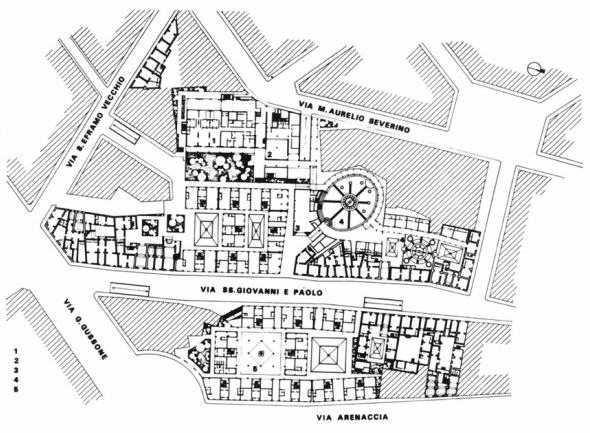

2 - I progetti inclusi nel Comparto Centro Urbano nel Piano di

ricostruzione e Riqualificazione di Napoli. Il comparto Centro Urbano

includeva la città storica – detta Centro antico

– gli insediamenti periurbani e la prima cintura moderna.

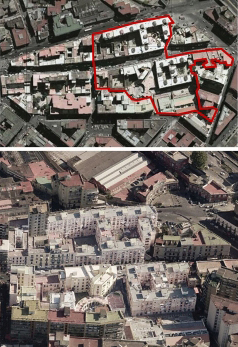

Fig.

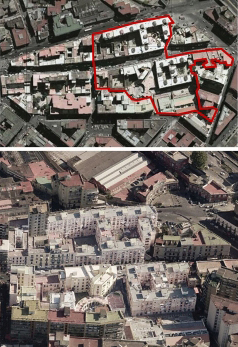

3 - SS. Giovanni e Paolo Piano di recupero e principali interventi

edilizi. Dall’alto:

Il tessuto; Il patrimonio edilizio; I principali interventi; I

principali interventi realizzati.

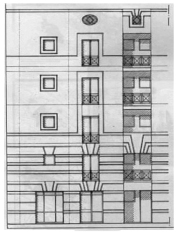

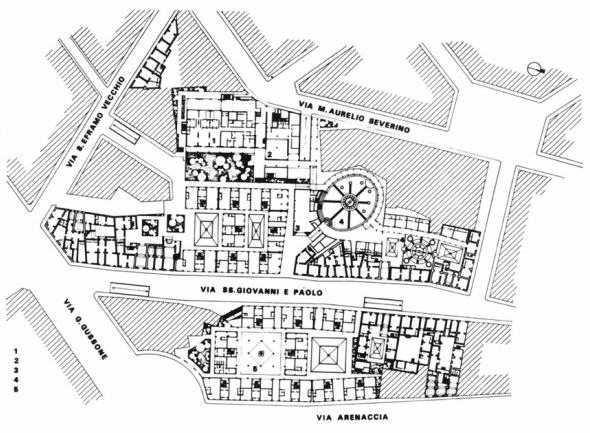

Fig.

5.1 - SS Giovanni e Paolo; piani terra; principali servizi: asilo nido,

ufficio postale, uffici circoscrizione, mercato coperto, piazza

pedonale.

Fig.

5.2 - Viste d’insieme e di dettaglio

dell’inserimento dei nuovi edifici nell’ambiente

urbano a 30 anni dalla realizzazione.

Fig.

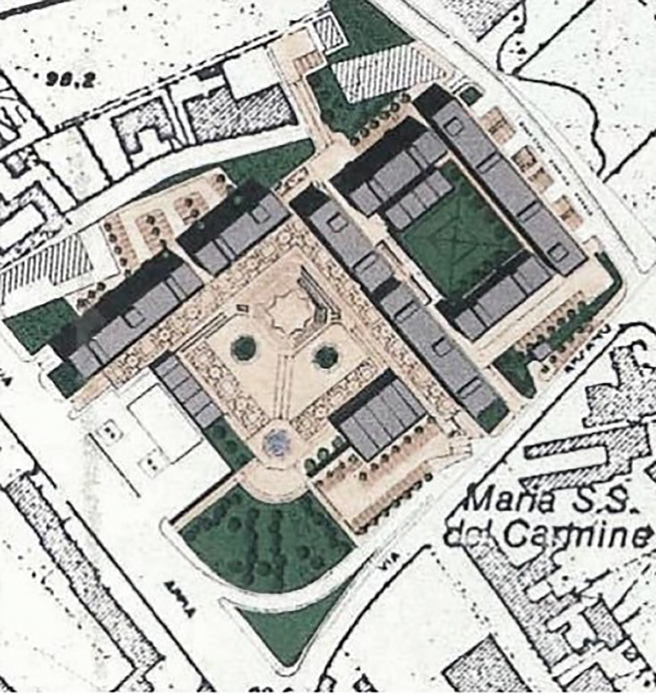

6 - Due interventi nel tessuto urbano di Secondigliano. A - Complesso

residenziale per 200 alloggi al Quadrivio di Arzano. B - Centro

benessere: piscina, palestra, giardini e campi sportivi

all’aperto.

Fig.

7 - Planimetria generale; Foto aerea;

Fig.

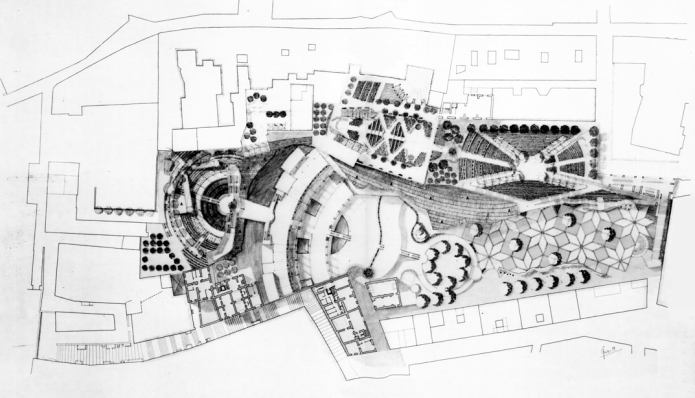

7.1 - Prospettiva di progetto: la corte principale; Vista laterale del

complesso.

Fig.

8 - Foto aerea del Centro; Il Centro nel tessuto edilizio; Il fronte su

Corso Secondigliano; Interno della palestra.

Fig.

9 - In rosso il perimetro del Centro storico di Napoli (Centro Antico e

gli ampliamenti barocchi). In giallo l’area del Piano di

Recupero di Via Avellino a Tarsia.

Fig.

9.1 - Il sistema delle cave antiche.

Fig.

9.2 - Una tavola del Piano di Recupero: (titolo di proprietà

dei fabbricati).

Fig.

10 - Lo stato dell’area di intervento prima della

realizzazione del Piano di Recupero e del progetto del Parco

Ventaglieri.

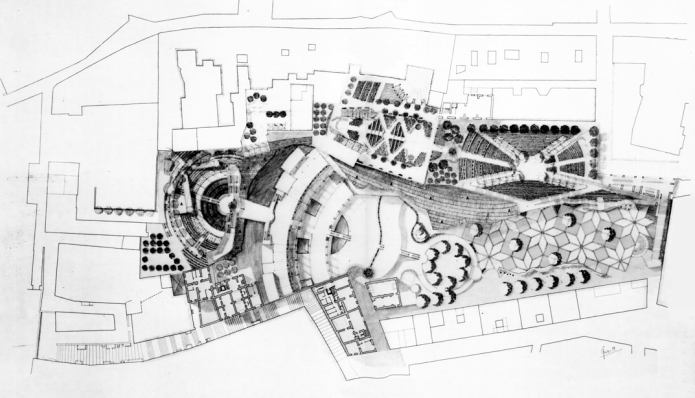

Fig.

10.1 - Planimetria generale del progetto del Parco Ventaglieri;

Fig.

10.2 - Vista generale del progetto realizzato del Parco Ventaglieri. Si

notano: i volumi e i terrazzi a gradoni del complesso scolastico; i

giardini alle varie quote; il sistema di scale e rampe che collegano i

diversi livelli.

Fig.

11 - Viste del Parco Ventaglieri nel tessuto urbano.

Fig.

12 - Le funzioni oggi attive nel – e attorno al –

Parco Ventaglieri; Animazione culturale e ricreativa nel Parco

Ventaglieri.

Fig.

13 - Una stampa, XVII sec: il paese raccolto attorno al castello e alla

chiesa; Stemma di Castelnuovo di Conza.

Fig.

14 - Foto dopo il sisma. La parte più antica del paese fu

rasa al suolo; Il profilo del paese da Sud in una foto prima del

terremoto; Il profilo attuale del paese da Sud; Il profilo del Paese da

Nord in una foto prima del terremoto; Il profilo attuale del paese da

Nord.

Fig.

15 - Le parentesi orizzontali in rosso corrispondono alla stessa

porzione di crinale dove insisteva la parte più antica del

paese.

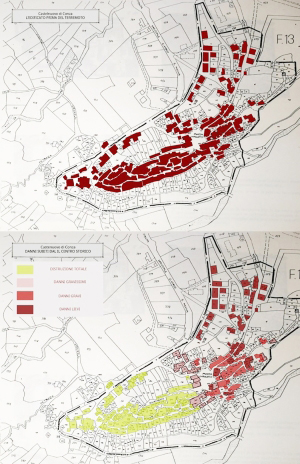

Fig.

16 - Il “paese” prima del terremoto; I danni subiti

dal terremoto; Lo stato attuale del “Centro

Storico” dopo la ricostruzione.

Fig.

17 - Castelnuovo Conza oggi; L’arrivo al paese da Nord; sullo

sfondo, a destra, la collinetta boscata ove sorgeva la parte

più antica del centro. Il paese ha “cambiato

verso”. Da tipico insediamento di crinale è ormai

un paese poggiato su lenti gradoni paralleli. Ciò che resta

del centro antico fa da fondale unificante dei nuovi allineamenti. Ma

il nuovo abitato non si ferma qui. Guarda figura successiva.

Fig.

17.1 - Castelnuovo Conza oggi.

Fig.

18 - La parte restante dell’antico paese, ora Centro Storico;

Una tipica scalinata del Centro storico; Un vico.

Fig.

18.1 - La piazza, chiamata Lu Chianedh’ restaurata dopo il

terremoto, riprende vita nelle ricorrenze religiose.

1 - Città estrema

Il programma di Ricostruzione del Centro Urbano di Napoli

1981 - 1991

All’inizio degli anni Ottanta del secolo scorso, a seguito del

terremoto del 23 novembre 1980, che scosse gran parte della Campania ed

ebbe l’epicentro nell’Irpinia, fui chiamato ad assumere la

responsabilità di Coordinatore della progettazione

architettonica e urbana di un complesso programma di ricostruzione e

riqualificazione edilizia e funzionale in favore del Centro Urbano di

Napoli, da attuarsi attraverso più di 50 progetti di scala e

complessità anche molto diverse tra loro. I luoghi e i manufatti

su cui intervenire erano stati scelti dal Commissariato di Governo per

la ricostruzione, nel corpo vivo del Centro antico e della prima

espansione urbana moderna, il cui insieme costituisce l’organismo

centrale - il Centro urbano, appunto - della attuale metropoli di

Napoli. Città, questa, che per la profonda stratificazione

storica delle sue strutture edilizie, per la complessità e il

diffuso disagio del suo corpo sociale e per l’altissimo livello

della sua cultura - che convive con la presente complessità

urbana e umana - può essere considerata “Città

estrema” nel quadro delle grandi città del mondo

occidentale e, in particolare, del Mediterraneo europeo.

Il programma che mi fu affidato faceva parte di un ben più

vasto programma di riqualificazione della intera città di

Napoli. Nei fatti, quell’evento aveva avuto due epicentri: uno

sismico nell’area di alcuni paesi dell’Irpinia (Fig.1,

cerchio nero) con distruzioni e lutti ingentissimi (quasi tremila

morti) e uno sociale nell’area di Napoli (Fig.1, cerchio rosso)

che ebbe poche vittime rispetto a quelle dell’epicentro (circa

sessanta morti per il crollo di un edificio residenziale moderno), ma

fu scossa e danneggiata in molte sue strutture edilizie e sociali. Il

programma completo per la ricostruzione a Napoli prevedeva la

realizzazione di ventimila alloggi, andava attuato realizzando il

cosiddetto Piano delle Periferie, costituito da dodici piani integrati

di nuova edilizia e recupero urbano. Ma il Piano delle Periferie, per

sua natura, non dava alcuna risposta alla domanda di interventi

pubblici nel centro della città. Per questo fu data vita allo

speciale Comparto Centro Urbano che fu affidato al Consorzio Edina, del

gruppo EFIM che a sua volta mi chiese di assumerne la

responsabilità come Coordinatore della progettazione

architettonica e urbana.

I più di cinquanta progetti del programma di intervento del

Comparto Centro Urbano (Fig. 2), di cui accettai la

responsabilità progettuale, comprendevano due classi funzionali

- residenze e servizi urbani - e tre tipi di intervento edilizio:

restauro, sostituzione, nuova edificazione. Incrociando le due classi

funzionali e i tre tipi di intervento i progetti furono raggruppati in

sei categorie. Ma ciascuno di essi era un unicum progettuale sia per i

suoi caratteri storici, sia per i caratteri, sempre specialissimi, del

contesto Per affrontare in modo credibile un compito così

complesso costituii un gruppo di lavoro interdisciplinare che includeva

storici dell’architettura e della città, progettisti

strutturali e impiantistici, urbanisti, paesaggisti e architetti, fra

cui Arnaldo Bruschi, Antonio Michetti, Gianfranco Caniggia, inseriti

nel Comitato Tecnico Scientifico da me voluto; Vittoria Calzolari,

Alberto Gatti, Salvatore Bisogni, Antonio Lavaggi tra i progettisti.

Durante il lavoro di coordinamento e progettazione fui assistito,

naturalmente, dall’ufficio tecnico dell’Edina oltre che

dagli allora giovani architetti, Corrado Giannini e Silvana Manco, del

mio gruppo professionale, la ProgReS, di Roma. Il Commissariato di

Governo per la Ricostruzione a sua volta costituì un gruppo di

tecnici e consulenti sotto la guida di Vezio De Lucia; con il compito

di garantire il rispetto delle linee di indirizzo della ricostruzione

in un continuo lavoro di dialettica e collaborazione con i progettisti

dei Consorzi concessionari. Noi avemmo la fortuna di essere seguiti,

per conto del Commissariato di Governo, da un allora giovane architetto

di grandissimo valore, Giancarlo Ferulano, che non soltanto fu

determinante per il rispetto degli obbiettivi della ricostruzione, ma

anche per la verifica delle linee progettuali di ogni intervento in

funzione degli obbiettivi sociali e culturali del programma.

Proprio perché non mi nascondo che sarebbe stato

metodologicamente interessante che nei quarant’anni trascorsi da

quell’impresa io l’avessi ripercorsa criticamente, come non ho fatto,

colgo l’occasione che mi viene data da FAM - che ringrazio

sinceramente - per tentare di mettere fuoco almeno uno dei problemi che

subito emersero nel nostro lavoro e che divenne ben presto dominante.

Si tratta del problema del rapporto tra le attese del

“committente sociale”, cioè dei futuri utenti - e

gli obbiettivi e le aspirazioni dei progettisti. Napoli è una

città di forte carattere identitario, nella quale si ha

l’impressione che viva quasi intatto l’amalgama sociale

della città antica accanto a una affermata e fiorente

società borghese. Ma mentre questa, pur essendo erede

dell’aristocrazia della cultura napoletana, ha naturalmente

mutuato gran parte dei modi “transnazionali” che

caratterizzano le società urbane in qualunque altro punto del

nostro pianeta, quella mantiene quasi intatti tutti i suoi

“pro” - creatività e urbanità - e i suoi ben

noti “contro”, che emergono con i caratteri di un

resistente arcaismo, distorto dalla modernità. In questo quadro

troppo schematico - lo so e me ne scuso - tuttavia, ciò che

sorprende e affascina soprattutto un romano come me, figlio di

immigrati - come la maggior parte dei miei concittadini - è il

rapporto naturale e sorprendente tra borghesi e popolani, qui a Napoli;

un rapporto nel quale ciascuno, mantenendo la propria identità

sociale, naturalmente sa intendere e parlare la lingua dell’altro

come si trattasse di una delle tonalità nelle quali è

composto ed eseguito, giorno per giorno, un vivo monumento musicale

alla cui unità ognuno sa di partecipare paritariamente. In

questa complessità, tuttavia, il nostro lavoro progettuale,

indirizzato a operare nelle pieghe e nelle plaghe più disagiate

della città, per statuto si rivolgeva proprio al

“committente sociale” più antico e identitario tra

quelli conviventi nella città. Per nostra fortuna, e per la

fortuna del lavoro, il nostro impegno a Napoli durò quasi un

decennio. Ci fu offerta, dunque, la possibilità di vivere la

città e, soprattutto, i luoghi dei nostri interventi,

direttamente e a lungo. Ci parve, dunque, di comprendere qualcosa.

Qualcosa di importante del rapporto tra il nostro “committente

sociale” e l’architettura del proprio spazio di vita; ma

per timore di non essere in grado di farlo con mie parole, affido la

definizione di ciò che mi sembrò di aver capito, alle

parole - ormai antiche nel “moderno” - di Walter Benjamin,

strappate alle prime pagine del suo libro su Napoli, sulla sua

società, la sua architettura:

«L’architettura è porosa quanto questa pietra [intende la pietra in cui è scavato il sistema delle grotte e delle cave antiche di Napoli]. Costruzione

e azione si compenetrano in cortili, arcate, scale. Ovunque viene

mantenuto dello spazio idoneo a diventare teatro di nuove, impreviste

circostanze. Si evita ciò che è definitivo, formato.

Nessuna situazione appare come essa è, pensata per sempre,

nessuna forma dichiara il suo ‘così e non

diversamente’. È così che qui si sviluppa

l’architettura come sintesi della ritmica comunitaria [...] il

nucleo dell’architettura urbana [...] è rappresentato

dall’isolato, tenuto insieme agli angoli, come fossero grappe di

ferro, dai dipinti murali rappresentanti la Madonna».

Si evita ciò che è definitivo, formato.

Nessuna situazione appare come essa è, pensata per sempre,

nessuna forma dichiara il suo ‘così e non

diversamente’. Ecco: queste due frasi che, lette da

un impegnato intellettuale dei nostri tempi, possono far pensare a un

Benjamin che indulga in un’immagine convenzionale della nostra

Città estrema, mi colpirono quando le lessi: confermavano quanto

avevo appreso non soltanto osservando la realtà dei luoghi dove

avevamo operato a Napoli, ma vivendo le difficoltà dei nostri

primi progetti. Quelle brevi frasi confermavano, in fondo, che le

scelte che facemmo dopo i primi momenti di mal orientate certezze erano

almeno un tentativo di avvicinarsi, anche se di poco, alla

realtà delle attese del nostro “committente sociale”

e, soprattutto alla vitalità del suo irrinunciabile modo di

continuamente rimodellare il proprio ambiente secondo la propria

identità culturale.

Qui di seguito, quindi ho scelto di presentare quattro progetti che,

tra gli altri, mi pare rappresentino con maggiore chiarezza questo

nostro tentativo. Il primo riguarda il Piano di Recupero e la

ricostruzione edilizia di un insediamento storico inglobato da tre

secoli nella città di Napoli. In questo caso la ricostituzione

del tessuto urbano degradato per mezzo di nuovi edifici residenziali e

alcuni servizi aperti al pubblico, fu affrontata confermando

“l’isolato a corte” come tipologia urbana più

fedele alle aspettative del “committente sociale” e

utilizzando un linguaggio architettonico basato sulla mimesi dei colori

e delle movenze dell’edilizia urbana ottocentesca,

l’ultima, io credo, che a Napoli realizzò con naturalezza,

il passaggio dalla città barocca alla città del

positivismo e della prima modernità. Il secondo e il terzo

progetto fanno parte di un’azione di riqualificazione “per

punti” di un quartiere di fortissima identità popolare e

storica. Il quarto progetto riguarda l’intervento architettonico

- ma meglio sarebbe dire “tettonico” - che fu realizzato

nel cuore di un altro Piano di Recupero di un quartiere antico. La

rapida descrizione dei quattro progetti, a parte ogni giudizio di

valore - che può essere negativo per molti aspetti - credo possa

testimoniare abbastanza chiaramente sia il nostro tentativo di

interpretare le esigenze del “committente sociale” sia la

sua capacità di appropriarsi naturalmente, ma ineluttabilmente,

d’ogni progetto con pochi tocchi identitari, immettendolo

così nella realtà della vita.

Il Piano di Recupero del quartiere di SS. Giovanni e Paolo.

Alcuni interventi furono destinati a riabilitare interi nuclei

storici di quartieri urbani della città centrale. Uno di tali

nuclei, quasi un quartiere in sé stesso, in località S.

Carlo all’Arena, ha il nome di “SS. Giovanni e

Paolo”. Si tratta di un antico insediamento situato fuori delle

mura della città antica, inglobato nell’area urbana a

partire dalla metà diciottesimo secolo quando, a suo ridosso,

per volontà del re Carlo di Borbone, l’architetto

Ferdinando Fuga realizzò la gigantesca mole del Real Albergo dei

Poveri. Una parte dell’antico insediamento, già

semiabbandonata, era stata demolita subito dopo il terremoto. Grandi

vuoti s’erano aperti nel tessuto antico. Nel resto

dell’edilizia storica del nucleo convivevano tipologie molto

antiche e rovinate, a corte aperta e bassa densità, assieme ad

edifici ottocenteschi di più densa consistenza urbana. Edilizia

moderna molto alta e di cattiva qualità premeva al loro intorno.

Il problema principale, in questo caso, fu quello di ricostituire

l’unità ambientale e funzionale del quartiere così

che la popolazione potesse naturalmente percepire i nuovi edifici ed

usarli come appartenenti alla tradizione dei luoghi, nonostante fossero

evidentemente realizzati con sistemi costruttivi industrializzati ed

economici. (Figg. 3-4-5)

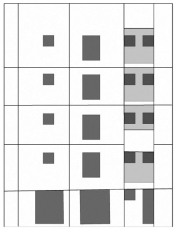

Il sistema costruttivo che fu scelto è di per sé molto

vicino, forse il più vicino, ai modi tradizionali di realizzare

l’involucro edilizio, in quanto riporta la finestra al concetto

di semplice bucatura, di varie dimensioni, aperta in una parete

caratterizzata da una serie ripetuta di vuoti piuttosto piccoli

rispetto al prevalere della superficie piena. Tuttavia le applicazioni

prefabbricate di tale concezione, che hanno generato un ben noto

sistema – il pannello finestra – in generale danno luogo ad

immagini che sono tra le più alienanti dell’edilizia

moderna: ininterrotte sequenze di fori quadrati senza alcun elemento di

qualificazione, pareti alveari ossessive, impossibili da integrare in

alcun paesaggio urbano moderno, tradizionale o storico. Ma a ben

guardare, l’immagine più familiare e gradita che ci viene

incontro dalle pareti che si allineano lungo le strade del centro di

una qualsiasi nostra città storica, altro non è che il

frutto di una semplice articolazione simbolica e costruttiva - dunque

architettonica - di una parete muraria in cui si aprono ordinatamente

– cioè monotonamente - bucature tendenzialmente uguali e

relativamente piccole. In questo quadro, tenendo conto

dell’obiettivo di inserire senza strappi la nuova edilizia

nell’ambiente esistente, seguimmo appunto quella strada

tradizionale e ben sperimentata, incidendo la superficie dei pannelli

prefabbricati in modo da comporre sulle facciate, una gerarchia di

simboli architettonici chiara ed efficace perché naturalmente

comprensibile (Figg. 4).

Due interventi nel tessuto urbano di Secondigliano

Il programma di riqualificazione affidato al Comparto “Centro

Urbano” di cui sono stato progettualmente responsabile, oltre ad

alcuni complessi interventi coordinati dallo strumento urbanistico del

Piano di Recupero – di cui abbiamo visto un esempio nelle pagine

precedenti – comprendeva una moltitudine di interventi puntuali,

per lo più monofunzionali – residenza, specifici servizi,

zone verdi. Essi furono opportunamente inseriti in alcuni vuoti dei

tessuti preesistenti con il duplice obbiettivo di rispondere alla

urgente domanda di abitazioni popolari e dotare l’ambiente urbano

di attrezzature a servizio della popolazione. In questo quadro credo

sia utile presentare due interventi puntuali, di dimensione e funzione

diversa – un complesso residenziale a basso costo e un centro di

servizi per lo sport e il benessere – ambedue collocati a non

grande distanza l’uno dall’altro sull’asse di Corso

Secondigliano. (Fig. 6) Nella loro diversità dimensionale,

funzionale e architettonica nonché nella loro specificità

gestionale, i due interventi, tuttavia, furono concepiti come parti di

un contributo unitario – ancorché molto parziale –

alla riabilitazione di una zona critica della cintura di Napoli. Corso

Secondigliano è il nome che la Via Appia prende attraversando

l’antico insediamento periurbano che costituisce una complessa, a

volte difficile realtà sociale.

- Il complesso residenziale sito nel cosiddetto Quadrivio di Arzano -

circa 200 alloggi - è diventato noto per alcune recenti serie

televisive, essendo stato citato in libri e film che indagano la

complessità sociale di quel territorio. L’intervento non

fu mai veramente finito, perché gli alloggi, ancor prima del

loro completamento, furono occupati da una moltitudine popolare che si

stabilì in essi senza rispettare le regole di assegnazione.

Tuttavia, da allora è stato abitato e adempie sostanzialmente

alle sue funzioni. Il complesso è organizzato attorno a una

corte principale in forma di piazza aperta sul Quadrivio di Arzano. Il

sistema costruttivo è lo stesso adoperato nell’esempio

precedente, ma finito con colori chiari e meno contrastati. (Figg.7).

- Il Centro di servizi per lo sport e il benessere, affacciato su Corso Secondigliano, include

una piscina da allenamento, una palestra, una palestra per arti

marziali, campi sportivi e aree verdi. Adoperando una dizione

anglosassone molto diffusa, questo è un tipico progetto infill

che attraversa letteralmente il corpo del tessuto urbano utilizzando

una esigua sequenza di spazi liberi, stretti fra gli edifici. Composto

di corpi di fabbrica e piccole aree pubbliche attrezzate, collega la

strada principale – Corso Secondigliano - con l’interno del

quartiere, senza soluzione di continuità. Il complesso pare

funzionare bene e sembra essere stato molto ben accolto dalla

popolazione locale che ne ha fatto un centro di incontro e ricreazione

per l’educazione fisica individuale e collettiva (Figg.8).

Piano di Recupero di Via Avellino a Tarsia e Parco dei Ventaglieri

Un altro Piano di Recupero di una zona complessa del Centro Storico

di Napoli riguardò il crinale su cui corre Via Avellino a Tarsia

e le sue adiacenze sino alla zona Ventaglieri (Figg.9). Elemento

fondamentale del Piano di Recupero fu la bonifica e il riuso di una

vasta area interclusa tra gli spalti del crinale di Tarsia e Vico Lepri

ai Ventaglieri, interessata anche da un vasto sistema di cave. In tale

area dopo il terremoto era stato necessario demolire un degradato e

informe tessuto edilizio in gran parte già abbandonato. Nel

vuoto creatosi realizzammo un importante parco urbano che comprende una

scuola dell’obbligo, giardini pubblici su diversi livelli ed un

sistema di ascensori e scale che collegano le due parti

dell’area, quella inferiore, attorno a Vico Lepri ai Ventaglieri,

e quella superiore attorno a Via Avellino a Tarsia. (Figg.10-11) Il Parco dei Ventaglieri,

come viene chiamato oggi il progetto realizzato, sembra aver avuto un

notevole successo sociale: nei suoi spazi si svolgono spontanee e

pubbliche funzioni collettive, con attiva partecipazione da parte degli

abitanti. (Figg.12).

Il progetto del Parco è concepito per favorire

l’integrazione fra le funzioni scolastiche e gli spazi pubblici.

Una parte delle coperture terrazzate della scuola sono anche di uso

pubblico, mentre la scuola stessa può accedere ad alcuni spazi

del Parco. I giardini sono collegati da un sistema di percorsi che

introduce, accanto agli “horti conclusi” e alle zone di

sosta, l’invito all’esplorazione, cioè a vivere i

luoghi anche in modo riservato e soggettivo. Il Parco è a

servizio di un vasto ambito urbano e sociale; ma un suo effetto

particolarmente positivo è stato quello di aver indirettamente

riqualificato la vita quotidiana di chi vive negli edifici

dell’immediato intorno, oggi affacciati su uno spazio pubblico

che, a più di trent’anni dalla sua realizzazione, sembra

gestito con sufficiente cura e usato con raro interesse.

Ludovico Quaroni, al cui magistero mi sono formato, ci insegnava che

i progetti realizzati sono come figli che diventano adulti: non

dobbiamo sperare che si mantengano inalterati, come li abbiamo

disegnati. Al contrario, dobbiamo augurare loro di attrarre interessi

diversi dal nostro e di sapersi adattare alle esigenze che, se amati,

saranno chiamati ad esaudire. Così, non mi rattrista davvero che

un campo di calcetto abbia coperto una parte del bel pavimento a grandi

stelle che avevo disegnato con cura nella piazza bassa; sono lieto,

invece, che quello spazio abbia trovato una funzione - da me non

prevista - che ha aumentato la sua capacità di attrazione. E

conta ancora di più che la gamma degli spazi di cui è

composto questo “arduo” Parco abbia sollecitato la

fondazione di una istituzione “partecipata”, il Parco

Sociale Ventaglieri, di cui qui di seguito trascrivo il link del sito,

che parla di questo progetto con più verità di quanta

possa esprimerne io:http://www.parcosocialeventaglieri.it/pagine/parco.htm

2 - Il Borgo

Il programma di Ricostruzione del Comune di Castelnuovo di Conza 1981 - 1991

Negli stessi anni in cui ero impegnato nella riqualificazione del

Centro Urbano di Napoli, fui chiamato a interessarmi, con il mio gruppo

romano di architetti, della ricostruzione del Comune di Castelnuovo di

Conza, il più vicino all’epicentro del terremoto

dell’Irpinia nel vero e proprio Cratere sismico

(Fig. 13). Il quadro istituzionale del lavoro era molto diverso da

quello nel quale operavo a Napoli: questa volta capofila del lavoro di

progettazione era una importante società di ingegneria, la

Technital di Verona - che collaborò con i tecnici della

Protezione Civile e del Commissariato di Governo per la Ricostruzione

specialmente per quanto riguardava gli aspetti prettamente sismici e di

sicurezza. Il mio gruppo di lavoro, che aveva anch’esso forma di

società di progettazione - la ProgReS (acronimo di Progetti

Ricerche e Studi) - aveva agito per anni come costante riferimento

della società capofila per la progettazione di architettura e

urbanistica in Italia e all’estero. Come giù detto, nella

società ProgReS condividevo le mie responsabilità di

progettazione con gli allora giovani Corrado Giannini e Silvana Manco.

Nel caso di Castelnuovo di Conza fu Corrado Giannini a seguire il

lavoro con autonomia crescente via via che si passò dalla

impostazione alla progettazione alla realizzazione. Corrado Giannini ed

io ci conoscevamo da decenni. Lo avevo incontrato nei primi anni

sessanta del secolo scorso, quando egli, assieme a Francesco Cellini,

Maurizio Cagnoni, Domenico Cecchini era tra i migliori studenti degli

ultimi anni della facoltà di architettura della Sapienza di

Roma, dove io svolgevo già i miei primi incarichi di docente.

Negli anni della ricostruzione di Castelnuovo di Conza, egli fu

coadiuvato con grande intelligenza da Mario Andreanò, che

diresse lo studio appositamente aperto dalla Technital a Battipaglia;

per alcune idee preliminari chiamammo a collaborare con noi Francesco

Cellini, come spesso avevamo fatto negli anni precedenti in altri

lavori. Il Comune di Castelnuovo di Conza, pur appartenendo alla

provincia di Salerno, è disteso su un crinale delle propaggini

nord-occidentali dell’Appennino lucano, a 650 metri

nell’alta valle del fiume Sele. Il suo abitato principale - il

“paese” - aveva subito una devastante distruzione la sera

del 23 novembre 1980, quando il terremoto lo colpì duramente. La

parte più antica dell’abitato fu completamente distrutta

(Figg.15) e il numero di morti - 85 su circa mille abitanti - non fu

maggiore soltanto perché la scossa avvenne alle 19:30, di

domenica. La gente era ancora in piazza prima di cena; il paese viveva

come una comunità coesa, le strade erano gli spazi della vita

collettiva. La parte più alta, antica e ripida del borgo fu rasa

al suolo. La piazza situata nel punto centrale del crinale rimase

monca. Tutti gli edifici a ponente furono spazzati via dal sisma,

quelli a levante restarono in piedi, ma gravemente danneggiati.

(Figg.16). Anche se il tempo aveva già fatto sparire la torre

che spicca nelle stampe antiche e nello stemma civico (Figg.14), fino

alla sera del terremoto l’abitato era tutto raccolto attorno al

vertice più alto e antico del crinale, dove emergevano ancora le

restanti murature del castello e la piccola chiesa patronale (Figg.17).

La forma del paese e l’identità sociale ancora

coincidevano: ma quella sera la figura identitaria del paese si

dissolse. L’esame geologico che precedette la progettazione

scartò l’idea di ricostruire la parte

dell’insediamento antico rasa al suolo dal terremoto: in quella

zona il sottosuolo era composto da un banco di grandi rocce intrusive

frammentate, tali cioè da entrare in devastante risonanza con

l’onda sismica, come era appunto avvenuto. Il programma di

progettazione prese la forma di un Piano Regolatore Generale molto

dettagliato, che possiamo considerare formato da due parti: ciò

che rimaneva del Centro Storico fu oggetto di un meticoloso studio come

in un vero e proprio Piano di Recupero. Lo studio stabilì,

edificio per edificio, i caratteri tecnici e architettonici della

ricostruzione e del ripristino edilizio antisismico, funzionale ed

estetico; esso definì nel dettaglio anche le caratteristiche del

recupero degli spazi pubblici, vicoli, strade e piazze

dell’antico centro. Per le nuove costruzioni, necessarie per

sostituire l’edilizia distrutta dal sisma, il Piano agì

come vero e proprio Piano Particolareggiato Planivolumetrico; oltre a

scegliere le aree di intervento, esso disegnò nel dettaglio la

rete degli spazi pubblici e stabilì i caratteri tipologici,

volumetrici e architettonici degli edifici della nuova espansione. Tra

gli edifici progettati ex novo spicca la nuova chiesa parrocchiale,

posta nel principale snodo della nuova espansione, dove risiede, ormai,

la maggior parte della popolazione. Il Piano Regolatore incluse un

piccolo insediamento residenziale che trovammo già realizzato.

Esso era il frutto di un’iniziativa di Indro Montanelli; era

stato rapidamente messo in opera, subito dopo il sisma, con un sistema

di prefabbricazione in cemento armato. Ma l’attuale insediamento

di Castelnuovo di Conza comprende anche un altro quartiere a sé

stante, non incluso nel Piano Regolatore perché costituito dalle

abitazioni provvisorie prefabbricate in legno, che avrebbero dovuto

essere smontate e portate via dopo la ricostruzione. In realtà,

una volta assegnate, quelle abitazioni non furono più restituite

ed entrarono a far parte, stabilmente, del patrimonio in uso di quasi

ogni famiglia di Castelnuovo. Esse erano state realizzate da una famosa

ditta dell’Alto Adige. Solide e ben costruite, di non spiacevole

aspetto - ancorché fuori luogo nell’Appennino lucano -

ampliano ancora di più la superficie occupata

dall’insediamento moderno, comunque molto maggiore di quella

dell’antico paese se non altro per ragioni di adeguamento agli

“standards urbanistici” moderni. (Fig.18)

Il Piano Regolatore prevedeva di trasformare in “Parco della

Rimembranza” la zona dove il paese aveva subìto la

distruzione totale. La semplice trama dei “vichi” antichi

avrebbe costituito il disegno dei percorsi nel verde. Il Parco non

è stato ancora realizzato, ma il crinale comincia a prendere

l’aspetto naturalistico di un’area fittamente alberata e

risulta che l’idea di realizzare, nel tempo, un vero e proprio

Parco urbano non sia stata abbandonata. Ciò che resta del centro

storico conserva ormai pochi luoghi ed edifici appartenenti alla

tradizione; tuttavia essi paiono in grado di riprendere almeno in

parte, ma con grande dignità, la funzione identitaria che ebbero

nel passato (Figg.18). Ma intanto il paese ha spostato il suo

baricentro verso le zone di più facile insediamento, verso Nord.

Oggi la parte nuova di Castelnuovo è quattro volte più

ampia e abitata di ciò che resta del vecchio centro. E questo,

io credo, ha dato soddisfazione, ma anche disorientamento a una

comunità già colpita gravemente dal terremoto. Certamente

l’evento sismico, in un paese non grande - come è appunto

Castelnuovo di Conza - ha segnato gli abitanti nel profondo: negli

affetti personali, nei beni, soprattutto nella propria identità

collettiva. In condizioni come queste, cioè quando viene

danneggiata o distrutta “la casa” di una comunità

storicamente radicata e integrata nel proprio ambiente naturale, alla

perdita della forma dei luoghi si accompagna un rischio di allentamento

dei rapporti comunitari. Spetterebbe a chi progetta la ricostruzione,

immaginare la forma del nuovo insediamento come quella di una nuova

“casa” della collettività insediata, una

“casa” pronta ad assecondare o addirittura a stimolare la

rinascita della “recita a soggetto” che è sempre la

vita collettiva. Una recita che non può esistere se non è

“partecipata” e che, dunque, non può essere tale se

il progetto non ha preparato luoghi, spazi, situazioni che possano

prestarsi - secondo i bisogni e l’estro della generazione vivente

- come possibili scene di quella recita. Tuttavia, in generale,

l’uso dei già richiamati moderni “standards”

edilizi e urbanistici indirizza il disegno d’insieme delle

espansioni insediative verso la realizzazione di modelli certamente non

confrontabili con quelli degli insediamenti storici italiani, borghi o

città che essi siano.

Ma non basta.

In questo quadro, dunque, il mantenimento e la cura di ciò

che resta dell’insediamento storico originario nel nuovo

organismo insediativo è fondamentale non soltanto per conservare

un irripetibile bene storico, testimone della cultura da cui

proveniamo, ma soprattutto per mettere a disposizione delle nuove

generazioni la scena più adatta all’espressione dei

momenti più intensi e ricchi di memoria della loro vita

collettiva. Ma non basta; in questo nostro tempo, mentre ci applichiamo

alla restituzione di una “casa” alle comunità

toccate da eventi tragici o dall’incuria, sappiamo che quelle

stesse comunità, da tempo, sono comunque in crisi. Una crisi

lenta forse, ma inevitabile; è la crisi nella quale versa

soprattutto la miriade degli antichi insediamenti minori del territorio

italiano, i “borghi”, che, se non sono raggiunti, divorati

e digeriti dalla periferia delle metropoli, sono lentamente abbandonati

dalle nuove generazioni. Castelnuovo di Conza che aveva circa mille

abitanti la sera del terremoto, oggi ne conta poco più di

cinquecento. Il miglioramento sostanziale delle condizioni abitative,

il rinnovamento di tutto il patrimonio edilizio, la riqualificazione

degli spazi pubblici non è bastato a frenare il fenomeno che io

chiamo “anemia urbana”: prima lo ha accelerato e poi,

forse, ritardato. Ma non lo ha invertito. Il paese, ancorché

modernamente rinnovato, perde circa cento abitanti ogni cinque anni.

Anche per questo l’Amministrazione comunale e i sindaci che si

sono succeduti, spesso appassionati cultori della storia del

“borgo” e del suo territorio, si adoprano per restituire ai

superstiti luoghi del vecchio centro storico l’anima che paiono

aver perso, malgrado la loro riqualificazione; l’anima, dico,

cioè la capacità di attrarre e, allo stesso tempo, di

rappresentare la comunità. Dobbiamo sperare che non sia tardi

mentre il processo di “anemia urbana” prosegue. Nei fatti

non basta ricostruire, riqualificare, risanare. Occorre qualcosa di

più decisivo. C’è bisogno di innovare profondamente

la rete insediativa territoriale di cui i nostri borghi fanno parte,

che, nel nostro caso, ad esempio, è fatta di città -

Salerno, Potenza, Napoli - di campagna fittamente abitata - tra

Castellamare, Pompei, Sarno, Nocera inferiore - e dei tanti borghi e

paesi montani simili a Castelnuovo. L’intento deve essere quello

di fare di ogni centro o agglomerato ancora funzionante un nodo - o una

maglia - di una rete digitale veloce e, soprattutto, di una rete di

trasporto pubblico adeguato alle grandi metamorfosi attuali. Da una

parte, dunque, si tratta di riprendere, con un po’ di

umiltà, la vecchia idea che Giancarlo De Carlo cercò di

attuare molto precocemente a Colletta di Castelbianco - splendido paese

aggrappato all’Alpe ligure - dall’altra, senza timore,

è necessario riesplorare le idee di sistemi di trasporto

pubblico alternativo che hanno addirittura lontane radici storiche,

nell’Ottocento. Ma per venire più vicino a noi, chi non

ricorda la passione degli anni Sessanta per una categoria di trasporti

meccanizzati che avrebbe consentito di superare in linea retta lunghi

percorsi e ardui dislivelli, con sistemi più veloci, più

leggeri di tutti quelli cui poi siamo stati abituati da un pigro

sviluppo industriale? Non sta certo a me, architetto, esplorare la

rinata categoria dei trasporti “ettometrici” (che nome

astruso) funivie, funicolari, ascensori verticali e inclinati, people mover.

Ma certo sta a me indicare come essenziale l’integrazione del

nostro lavoro con quello degli ingegneri informatici, certo, ma

soprattutto dei progettisti delle infrastrutture e dei sistemi di

trasporto, i più evoluti. Perché allora non guardarsi

attorno, nel mondo, con occhi capaci di leggere l’innovazione

dove essa realmente si palesa? perché non comprendere quanta

innovazione “disseminabile” viva già nelle

sperimentazioni di alcuni sistemi di trasporto collettivo che finora ci

sono sembrati soltanto dimostrazioni “di nicchia”, come i

sistemi a fune di Singapore e di un numero crescente di città

maggiori e minori cinesi e sudamericane e i trasporti su elicotteri-bus

pubblici? Come continuare, altrimenti, a credere che ricostruire,

riqualificare, restaurare con la cura nostra, di noi architetti

intendo, sia sufficiente a fare dei nostri borghi, della campagna

urbanizzata, ma anche delle nostre città storiche, i luoghi

privilegiati di un modo di vivere adeguato ai nostri tempi? E

soprattutto adeguato ai bisogni delle generazioni future?

Bibliografia

AA.VV. (1985) - Quaderni della Edina. La ricostruzione a Napoli. Edizioni Edina.

BENJAMIN W. e LACIS A. (2020 [1924]) - Napoli Porosa. Editore Libreria Dante & Descartes.