Fig.

1 - Copertina del numero 1 della

nuova serie di «Zodiac», febbraio

1989.

Fig. 2 - Copertina del numero 1 di Hinterland , dicembre 1977-gennaio 1978, dedicato a Architettura e committenza pubblica: una storia europea.

Fig. 2 - Copertina del numero 1 di Hinterland , dicembre 1977-gennaio 1978, dedicato a Architettura e committenza pubblica: una storia europea.

Fig.

3 - Copertina del numero 8 di «Zodiac

», n.s., ottobre 1992, dedicato

a Laboratorio Latinoamerica.

Fig. 4 - Copertina del numero 11 di «Zodiac », n.s., marzo 1994, dedicato a Architetture in California.

Fig. 4 - Copertina del numero 11 di «Zodiac », n.s., marzo 1994, dedicato a Architetture in California.

Fig.

5 - Copertina del numero 2 di «Zodiac

», n.s., settembre 1989,

dedicato a Storie e progetti di

teatri.

Fig. 6 - Copertina del numero 6 di «Zodiac », n.s., ottobre 1991, dedicato a Su certe devianze dell’archetipo museale.

Fig. 6 - Copertina del numero 6 di «Zodiac », n.s., ottobre 1991, dedicato a Su certe devianze dell’archetipo museale.

Fig.

7 - Copertina del numero 7 di «Zodiac

», n.s., aprile 1992, dedicato

a Università e città.

Fig.

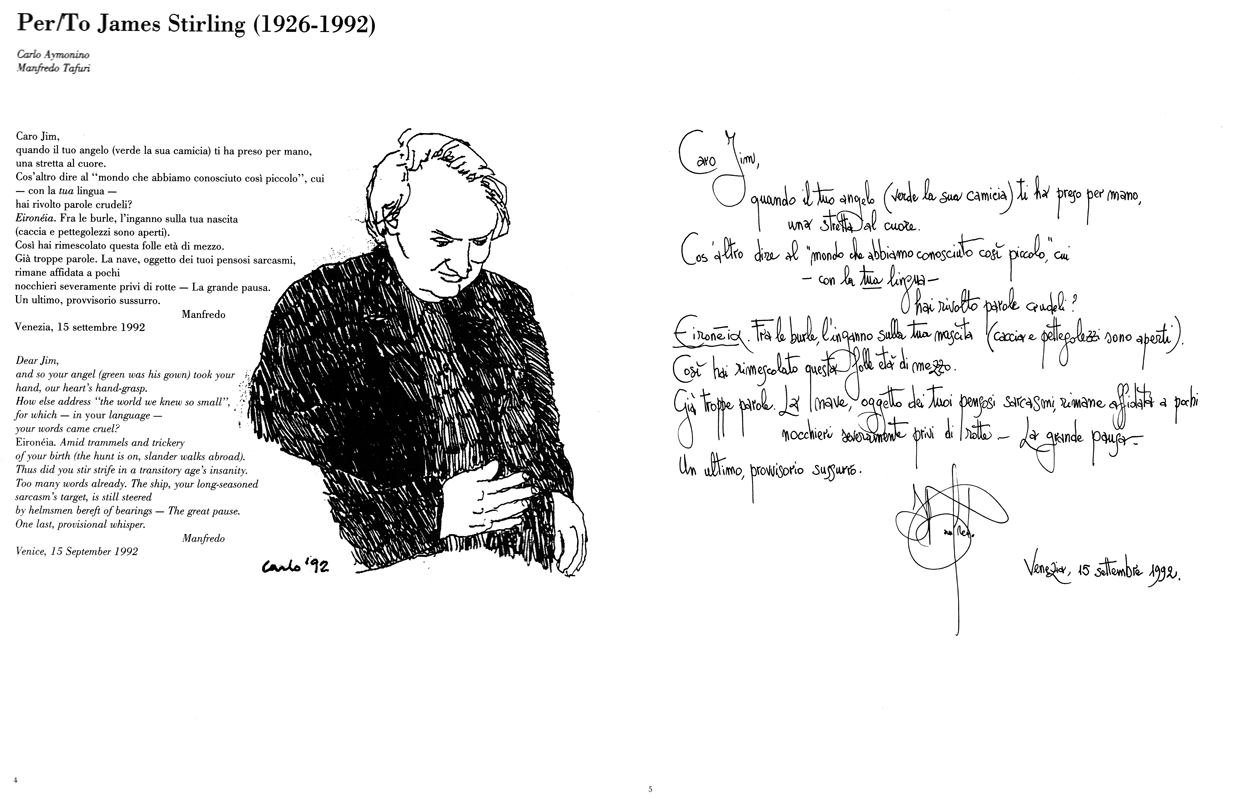

8 - Testimonianza per James Stirling

di Carlo Aymonino e Manfredo Tafuri,

in «Zodiac», n.s., n. 8, ottobre

1992, pp- 4-5.

Fig.

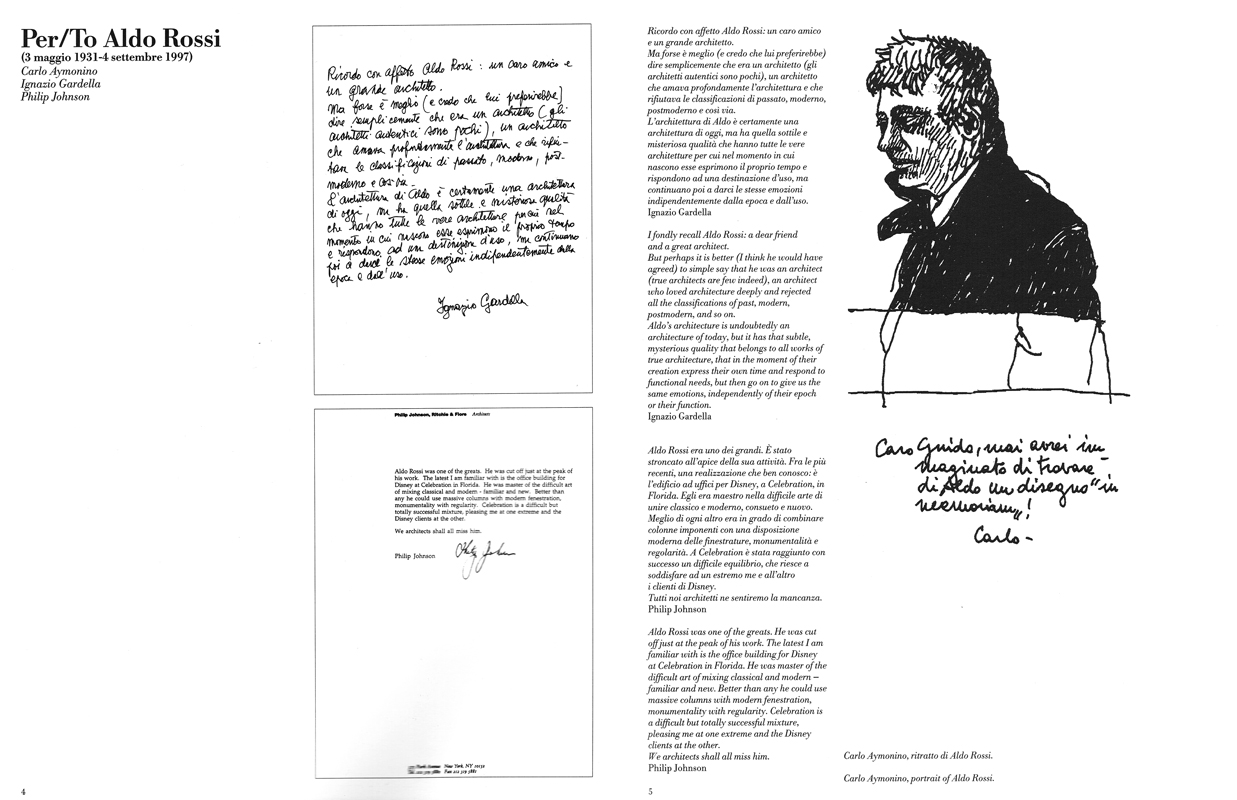

9 - Testimonianza per Aldo Rossi di

Carlo Aymonino, Ignazio Gardella

e Philip Johnson, in «Zodiac»,

n.s.,

n. 18, novembre 1997, pp- 4-5.

Fig.

10 - Pagine iniziali del saggio di Julius Posener La costruzione del

teatro a Berlino da Gilly a Poelzig, in «Zodiac»,

n.s., n. 2, settembre 1989, pp. 6-7.

Fig.

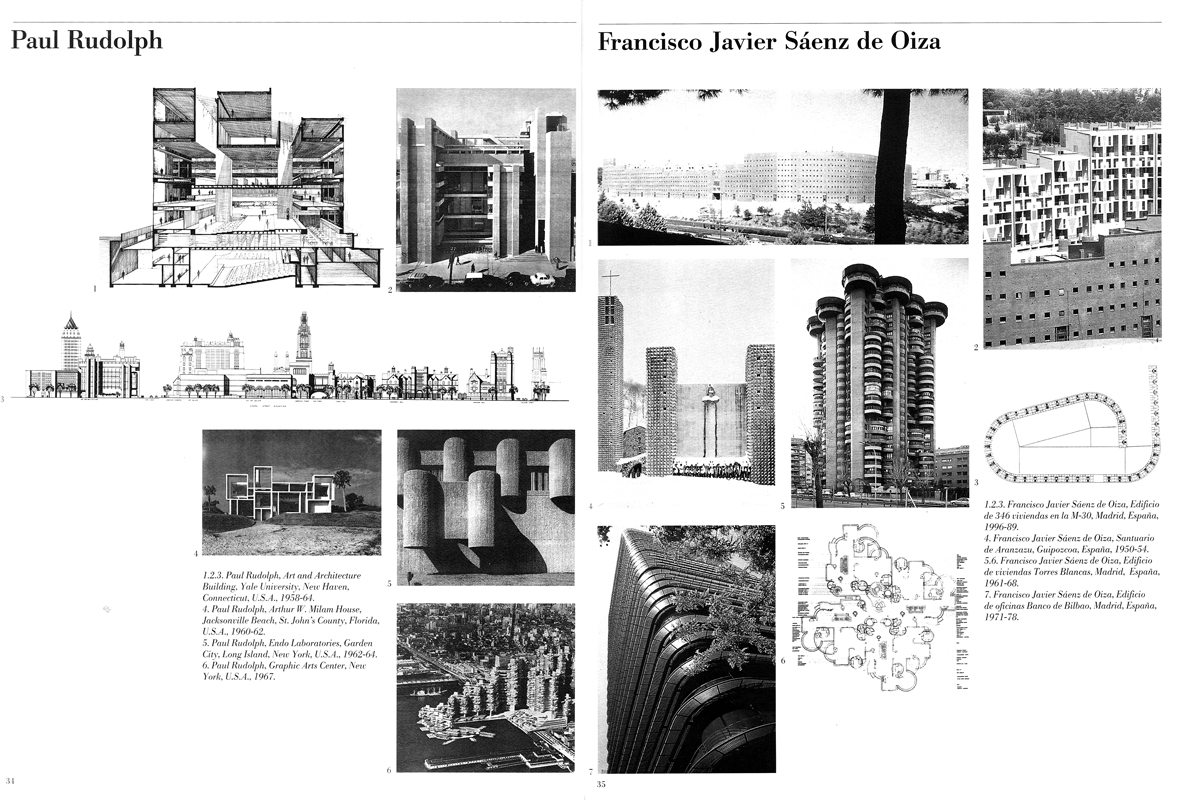

11 - Due pagine di regesto nel numero

dedicato alla generazione degli

architetti nati intorno al 1920, in

«Zodiac», n.s., n. 16,

novembre

1996, pp- 34-35.

Fig.

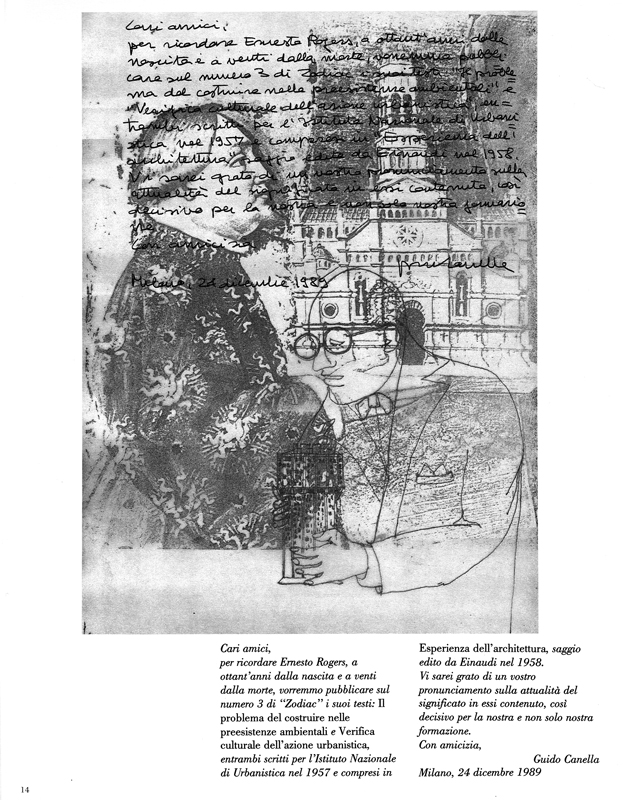

12 - Guido Canella, Lettera di invito

per ricordare Ernesto N. Rogers a

vent’anni dalla morte, in

«Zodiac»,

n.s., n. 3, aprile 1990, p. 14.

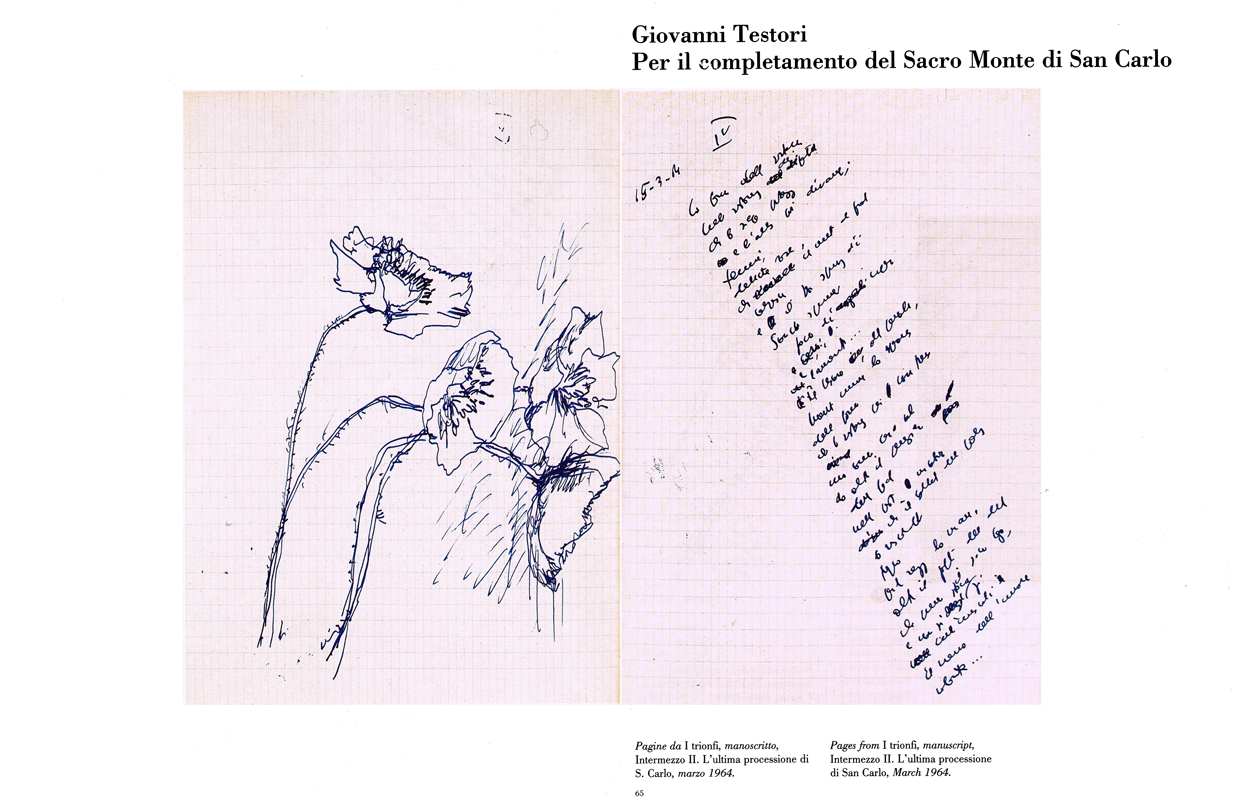

Fig.

13 - Giovanni Testori, Pagine iniziali del contributo Per il

completamento

del Sacro Monte di San Carlo ad Arona, in

«Zodiac», n.s., n. 9,

giugno 1993, pp. 64-65. Per quel numero Canella aveva

invitato

alcuni architetti e amici della testata ad avanzare alcune

proposte

per il completamento del Sacro Monte di San Carlo ad

Arona

rimasto inconcluso. Testori, allora in ospedale, aveva

contribuito

con un ritratto di San Carlo e alcuni stralci dai suoi

Trionfi. All’invito

di Canella avevano aderito Carlo Aymonino, Ignazio

Gardella,

Philip Johnson, Gianugo Polesello, Aldo Rossi, Luciano

Semerani.

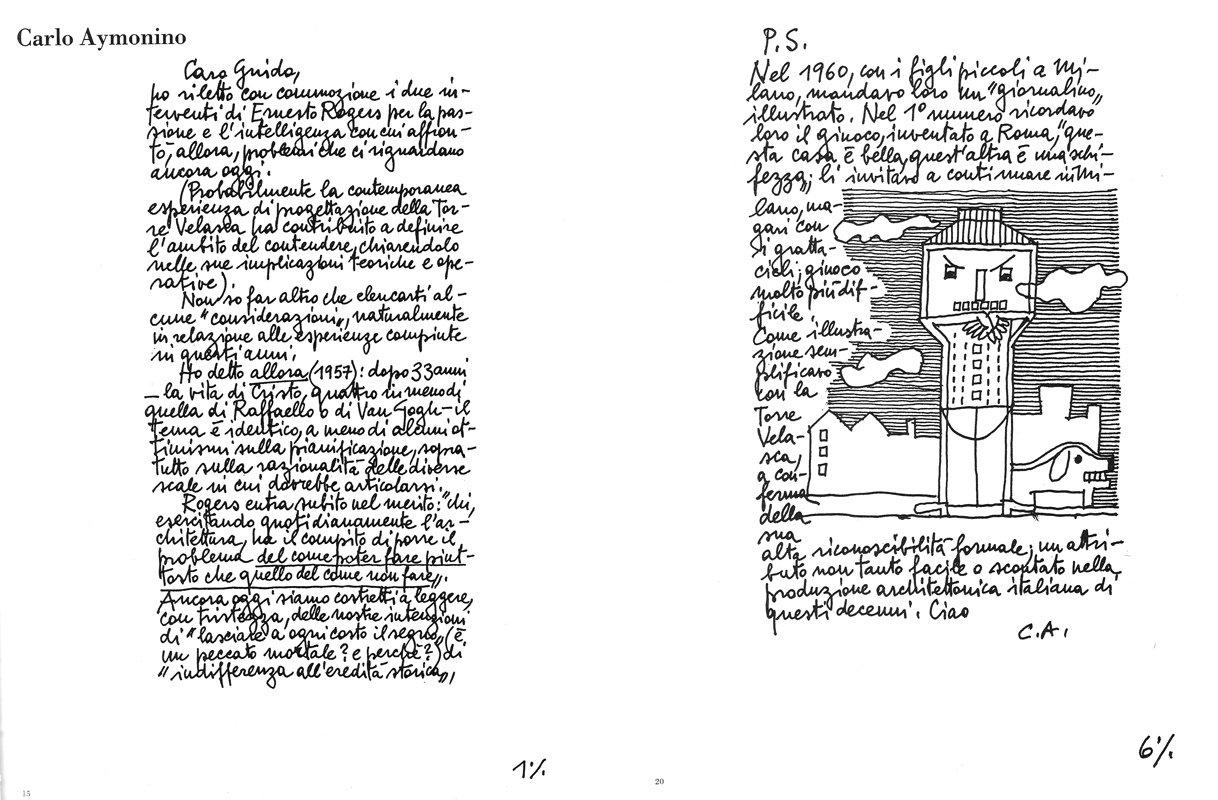

Fig.

14 - Carlo Aymonino, Testimonianza per

Ernesto N. Rogers a vent’anni dalla

morte, in «Zodiac», n.s., n. 3,

aprile

1990, pp. 20-21.

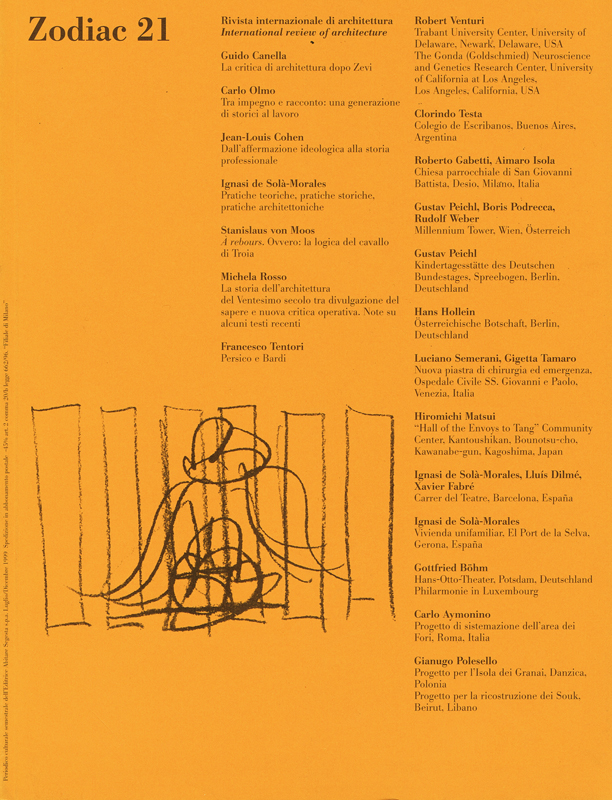

Fig.

15 - Copertina del numero 21 di «Zodiac

», ultimo della nuova serie,

dicembre 1999, dedicato a La critica

di architettura dopo Zevi.

Fig.

16 - Comitato d’orientamento per

l’impostazione

dei numeri 5 e 6 nella

residenza dell’editore Renato

Minetto a Sestri Levante, 28-29

luglio 1990: si riconoscono Carlo

Aymonino, Guido Canella, Ignazio

Gardella, Renato Minetto, Renzo

Zorzi.