L’invenzione della felicità.

Il disegno in Lina Bo Bardi

Caterina Lisini

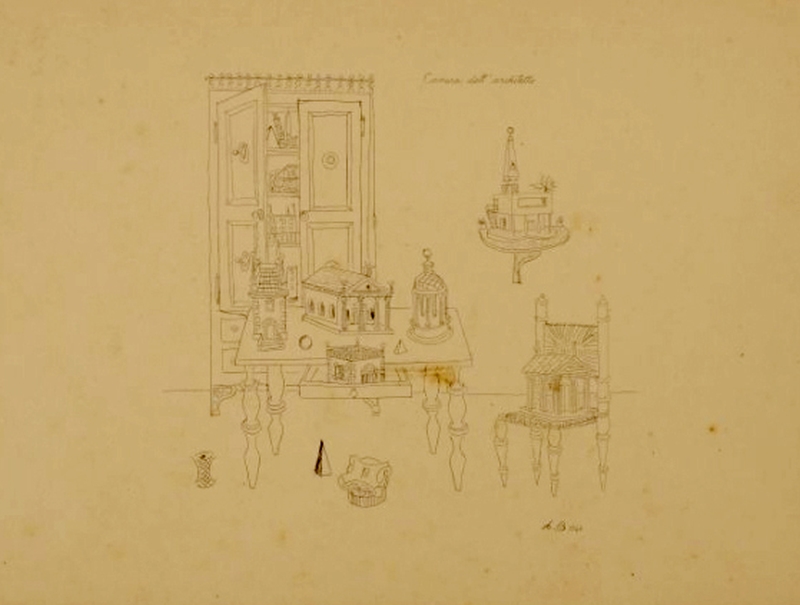

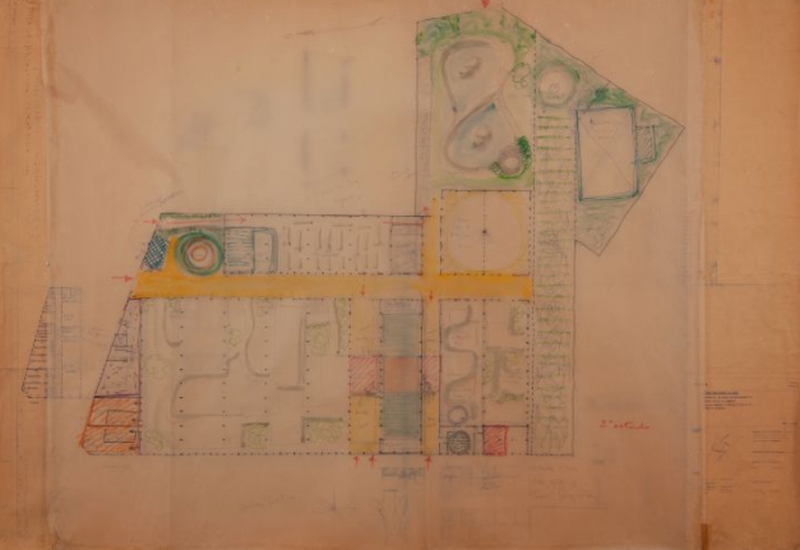

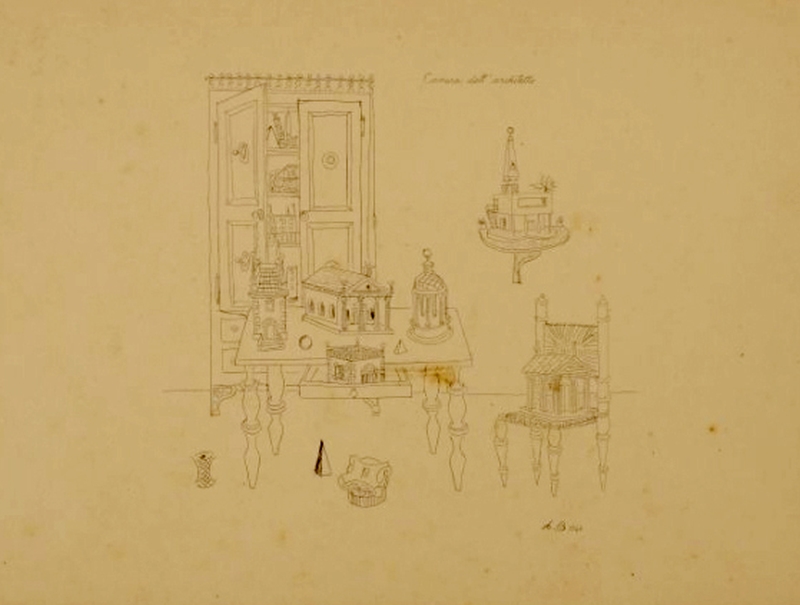

Fig.

1 - Lina Bo Bardi, litografia “Camera

dell’architetto”.

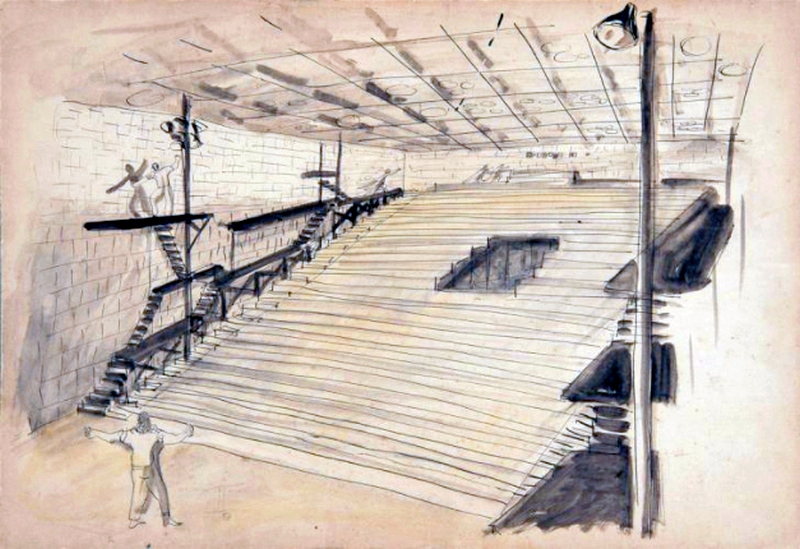

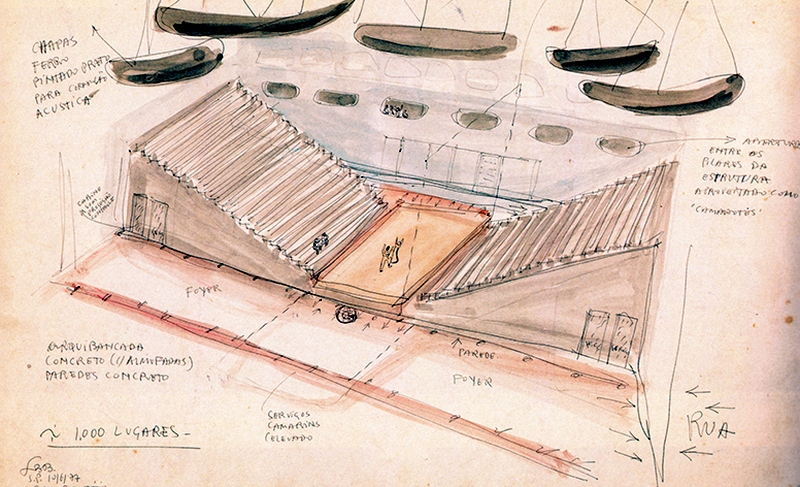

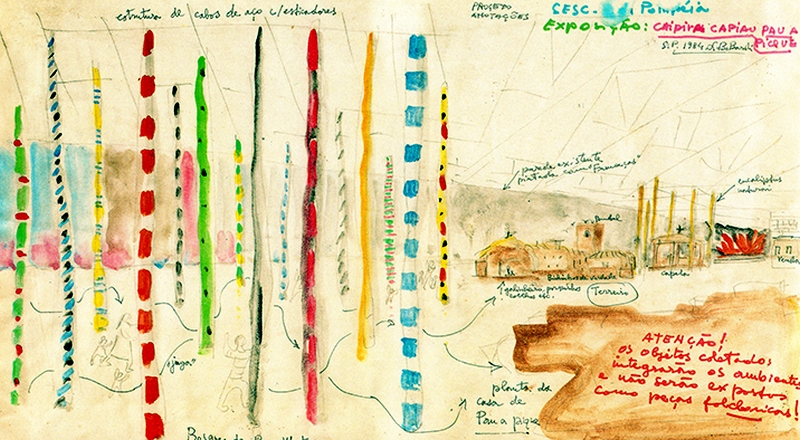

Fig.

2 - Lina Bo Bardi, MAMB prospettiva del Teatro.

Fig.

3 - Lina Bo Bardi, schizzo di studio per il costume di scena per

"Caligola".

Fig.

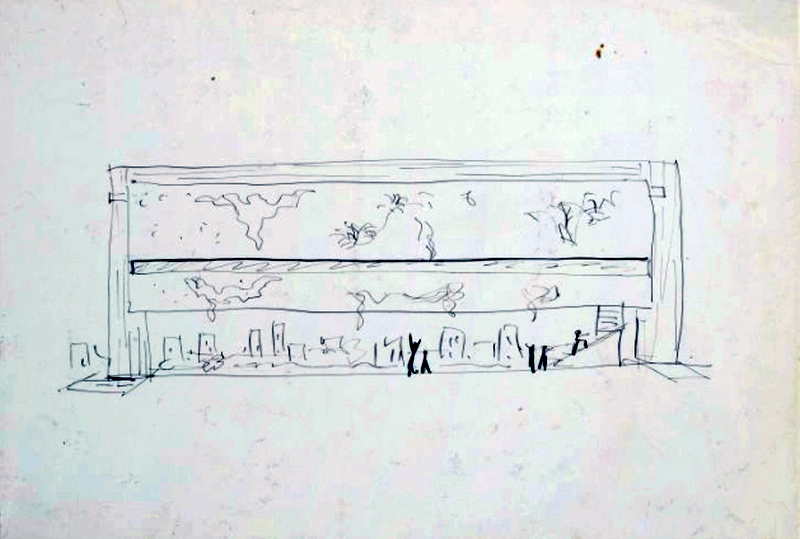

4 - Lina Bo Bardi, MASP, schizzo di studio per la facciata.

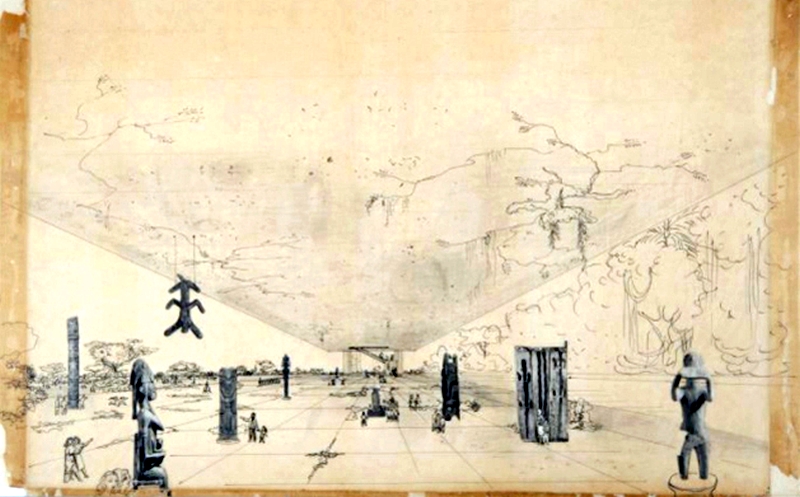

Fig.

5 - Lina Bo Bardi, MASP, prospettiva del Belvedere.

Fig.

6 - Lina Bo Bardi, SESC da Pompéia, studio planimetrico.

Fig.

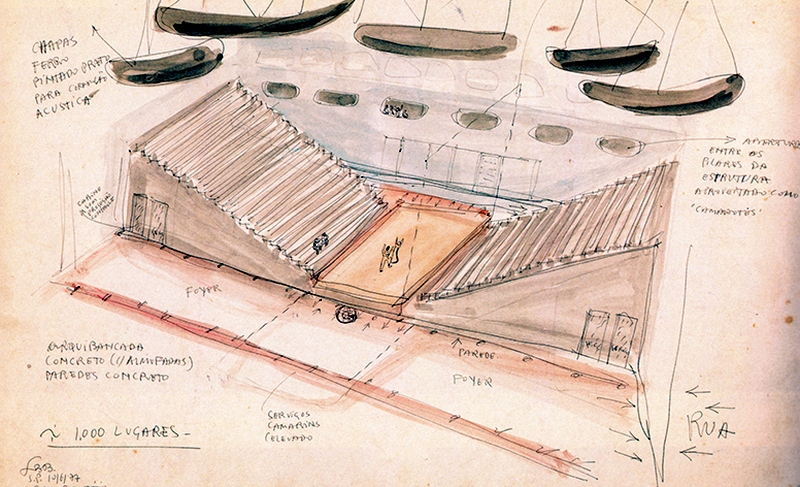

7 - Lina Bo Bardi, SESC da Pompéia, prospettiva del Teatro.

Fig.

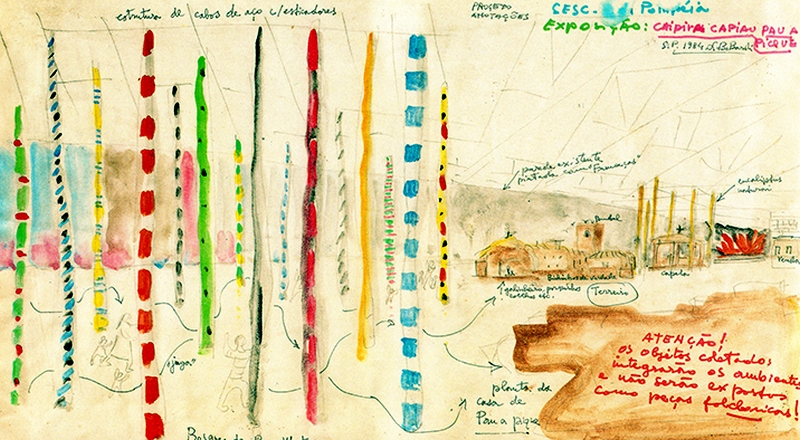

8 - Lina Bo Bardi, SESC da Pompéia, schizzo di studio per la

mostra “Caipiras, capiaus: pau-a-pique”.

«Lo scrivere non mi interessa», dice con

sobria franchezza Lina Bo Bardi a Francesco Tentori, «so

perfettamente di saper scrivere bene. I miei maestri sono Stendhal e

Majakowskij. Il primo mi ha insegnato la concisione, quando

annotò di aver imparato a scrivere dai direttori del catasto

edilizio francese e dagli estensori degli articoli del Codice Civile.

Il secondo, invece, mi ha insegnato il ritmo, la fantasia del

reale» (Tentori 2004, p. 151).

Anche il disegno, nella Bo Bardi, sembra vivere di una analoga

doppia anima, fino a una multiformità di valenze

straordinariamente feconde. Non solo, o non tanto, disegni di

architettura, disegni tecnici funzionali al progetto,

all’esecutivo, al cantiere. Ma neppure disegni semplicemente

ideativi, schizzi di studio, disegni di ricerca teorica o

d’espressione. E neppure, ancora, disegni di viaggio, di

impressione, di fantasia. I suoi disegni, dal tratto a volte di

impronta un po’ naïf, altre volte minuziosamente

precisi e costruttivi, variati in tante tecniche, dallo schizzo a

matita, alla gouache, all’acquerello,

al disegno a china, al collage, e spazianti su temi e scale

estremamente variegati, semplici oggetti d’uso, mobili,

gioielli, vestiti, singole case d’abitazione, complessi di

residenza popolare, edifici pubblici di grande scala e

complessità e poi ancora scenografie teatrali e allestimenti

museali ed espositivi, nel loro insieme sembrano tutti segnati

dall’apparente, dichiarato ossimoro: «la fantasia

del reale».

In piena guerra, nell’agosto 1942, la rivista

“Domus”, allora passata sotto la direzione

d’emergenza composta da Melchiorre Bega, Massimo Bontempelli

e Giuseppe Pagano, chiede «ad alcuni architetti di raccontare

[…] con intima confidenza, l’ideale progetto di

una loro casa di sogno», un tema sfuggente, quasi

«a disegnare l’impossibile» (Redaz. Domus

1942, p. 312), tanto da poter essere declinato, nelle molte

‘confessioni’ che seguono (Banfi, Belgiojoso,

Zanuso, Cattaneo, Diotallevi e Marescotti, Cocchia, Bianchetti e Pea,

Mollino, Pica e altri) come simbolica casa razionalista, come

spirituale casa astratta, come argomento di pura evasione, come

fantasticheria autobiografica. Tra i molti disegni conservati da Lina

Bo Bardi del suo periodo di formazione prima a Roma e poi a Milano, una

litografia su carta del 1943, dal titolo Camera

dell’architetto sembra poter appartenere a questa

galleria di riflessioni, offrendo l’autoritratto, ironico e

meditativo, di un periodo della sua vita che sta per concludersi e

rivelando già in nuce una costante

della sua opera, l’intrecciarsi profondo tra disegno e

autobiografia. Su di una parete appena accennata un armadio in stile,

con le ante semiaperte, fa da sfondo borghese ad un tavolino dalle

gambe tornite a cui è affiancata una tradizionale sedia

impagliata: l’intero spazio domestico è affollato

da una moltitudine di modelli di architettura, per lo più di

fantasia, dove si incontrano, in primo piano, un tempio classico e un

tempietto rinascimentale, un frammento di villa palladiana ed elementi

di abitazioni storiciste mentre a terra un capitello ionico

è accostato ad astratti solidi geometrici.

Dall’armadio affiorano sagome di architetture più

connotate: obelischi, una torre medievale, la torre di Pisa, il

Colosseo, e su di un lato, isolato sopra una piccola mensola, trova

posto il modello di un’architettura moderna, connotata da pilotis

e fenȇtre en longueur, che cela parzialmente un

alto obelisco. Più che un’allegoria, il tratto

continuo del disegno, da illustrazione, che non fa sfoggio di alcun

virtuosismo tecnico, sembra rappresentare un allegro coacervo,

stemperando in un’immagine lieve la molteplicità

di riferimenti del bagaglio culturale dell’architetto, messi

tutti insieme, senza gerarchie, piuttosto in muto dialogo tra di loro.

Evidente è il segno di indirizzo culturale lasciato dalla

collaborazione svolta, assieme a Carlo Pagani, alle imprese editoriali

di Gio Ponti negli anni 1940-1943, che la vedono quasi abituale

presenza nell’ultima annata di “Domus”, e

con continuità su “Stile”, dove si

occupa di arredamento, architettura d’interni, illustrazione

e grafica, arrivando a disegnare molte copertine della rivista, e

persino sporadicamente su altre riviste della galassia pontiana, quali

“Aria d’Italia”,

“Bellezza”, “Vetrina e

negozio”. Tuttavia nel 1943 nuove inquietudini stanno

attraversando la vita della Bo Bardi e sembrano trapelare dal senso di

sospensione del disegno: le vicende drammatiche della guerra,

l’impasse del razionalismo e i nascenti

dibattiti in seno ai gruppi dei giovani architetti,

l’incontro con Pietro Maria Bardi, il crescente bisogno di

affermare le proprie convinzioni personali le rendono angusto

l’orizzonte classico e idilliaco del milieu di

Gio Ponti.

Irrompono l’urgenza della realtà e nuove

consapevolezze: «Vedevo il mondo intorno a me,

scriverà la Bo Bardi qualche anno più tardi, solo

come realtà immediata, e non come esercitazione letteraria

astratta» (Carvalho Ferraz 1994, p. 10).

Prende corpo così una visione architettonica e

delle opere umane sempre tenacemente aderente alla realtà,

una realtà che per la Bo Bardi, da quando approda nel 1946 a

Rio de Janeiro, città principe dello spirito brasiliano,

è intrisa di speranza e di vitalità, a cui Lina

risponde con una creatività spontanea e impetuosa,

– «furiosa» la definisce Semerani (2012,

p. 8)–, inseparabile dalla esperienza del corpo e dalla

fisicità del reale, esercitata nel plasmare progetti

rigorosi subito contaminati con festose e ironiche evocazioni.

«Architettura come spazio abitato, umano, scrive la

Bo Bardi nei primi anni Cinquanta, è una realtà

potente, responsabile del comportamento dell’uomo,

responsabile perfino della sua felicità. E in questo senso

il Movimento Moderno continua» (Carvalho Ferraz 1994, p. 86).

Tra i disegni elaborati per il Museu de Arte Moderna da Bahia

(MAMB), nati all’interno della complessa rifondazione

culturale maturata negli anni dell’esperienza di Bahia e

dell’esplorazione del Nordeste

brasiliano[1],

spiccano quelli elaborati per la realizzazione del teatro

«uno dei mezzi più diretti di propaganda

culturale, dato che sintetizza tutte le altre arti» (Carvalho

Ferraz 1994, p. 144) . Su di una carta è tratteggiata, con

pochi tratti di grafite e inchiostro, rimarcati dalle consuete

pennellate ad acquarello, la prospettiva della cavea del pubblico,

costruita con semplici impalcati di tavole di legno e racchiusa da un

intrico di tralicci e scale percorribili, praticabili anche per

l’azione scenica, nella forma quasi di ramificazioni

vegetali. Nessuna aggettivazione formale o scenografie superflue,

nessuna divisione funzionale tra spazio del pubblico e spazi tecnici,

abolizione della meccanizzazione scenica, contiguità tra

azione della rappresentazione e spettatori data dalla

prossimità dell’improvvisato palcoscenico e come

sfondo la nudità della grande struttura del Teatro Castro

Alves ancora parzialmente distrutta dall’incendio del 1958.

Un teatro popolare moderno, semplice, «povero ma

violentemente emotivo» (Carvalho Ferraz 1994, p. 144). Gli

schizzi di studio della Bo Bardi sembrano appropriarsi della profonda

lezione di semplificazione[2]

mutuata dall’esperienza popolare di Bahia: nei loro tratti

non è presente alcuna originalità o gratuita

invenzione ma anzi la costante ricerca di essenzialità e la

propensione per un’architettura ‘povera’

e spoglia e per materiali grezzi e non rifiniti sembra scaturire

direttamente dalla traduzione dello stretto legame tra

necessità umane e il loro soddisfacimento, tra

utilità e bellezza. In questo caso il disegno per la Bo

Bardi non è solo un momento di approccio al progetto ma

diventa riflessione esistenziale e sociale, espressione tout

court della sua poetica, riassumibile, secondo le sue stesse

parole, in quella tenace «ricerca antropologica nel campo

delle arti contro la ricerca estetica» (Carvalho Ferraz 1994,

p. 216). E quando i suoi disegni si popolano e si colorano di figure e

di forme, sono la realtà dell’ambiente umano

brasiliano e la specificità della comunità di

destinazione che agiscono, ‘sporcando’ il foglio

con innesti e contaminazioni. Così nel suo lavoro la

memoria, il rapporto con le manifestazioni culturali e la tradizione

popolare non è mai nostalgia, una mera rivisitazione del

passato per amore del passato, non è neppure un atto

critico, un’interrogazione del tempo per comprendere

l’arte o la disciplina, è piuttosto un moto di

continua meraviglia, esperito quasi con gli occhi di un bambino, uno

stupore per un giacimento di forme, per un groviglio di espressioni ed

esperienze, tutte umane, indispensabili ad alimentare

l’immaginario della sua arte.

Moltissimi, e distribuiti in un arco temporale che va dal 1957

al 1966, sono gli studi per la soluzione dei tamponamenti di facciata

del grande portale del Museu de Arte de São Paulo (MASP),

sospeso iconicamente ad un’estremità

dell’Avenida 9 de Juhlio. La versione più cara

alla Bo Bardi, e da lei tenacemente esplorata per molto tempo, vede il

corpo sopraelevato del Museo come un unico possente monolite in

cemento, illuminato dall’alto, densamente materico e

completamente cieco, ad eccezione di una lunga feritoia orizzontale in

corrispondenza del livello delle esposizioni temporanee, e interamente

ricoperto di incrostazioni vegetali, che disegnano una trama irregolare

di piante tropicali affiorate «tra gli interstizi del cemento

bruto, come fra le pietre di una vecchia cattedrale» (Lima

2021, p. 259). Nella stessa serie, una prospettiva insolita del

Belvedere, tratteggiata proprio sotto l’imponente impalcato

del museo e in asse con questo, tanto da sembrare allungata quasi

all’infinito, raffigura tra le efflorescenze della

vegetazione schizzate a matita, un collage di grandi sculture tribali,

disposte libere nel vasto spazio e circondate dalla popolazione dei

visitatori, quasi a saggiare la visione di una nuova società

capace di immaginare una sovrapposizione senza soluzione di

continuità di arcaiche manifestazioni d’arte e

creatività contemporanea.

Lina Bo Bardi disegna ciò che sta pensando e

progettando, anzi pensa disegnando e contemporaneamente pensa guardando

il mondo. A guidare la sua mano, come in ogni autentico artista, sembra

esserci «la testa quadrioculare» indagata da un

contemporaneo come Tullio Pericoli (2021, pp.43 e 41), «con

la sua doppia coppia di occhi, una sulla fronte e una nel

cervello», la vista materiale e la vista

dell’intelletto che non possono fare a meno l’una

dell’altra così come «non è

possibile guardare senza coinvolgere il cuore e la mente».

Anche i suoi disegni più specificamente architettonici

raramente hanno qualcosa di concettuale, lontani dall’essere

levigati, hanno un che di immediato, di spontaneo, di vitalistico, una

specie di corrente continua tra arte e vita, quasi fatti per se stessa

– la Bo Bardi ha confessato: «Lavoro di notte,

quando tutti dormono, […] e intorno è

silenzio» (Dos Santos 1993, p. 17) –, per la

urgenza di mettere in carta il pensiero mentre si forma.

C’è nei disegni di Lina (così,

col solo nome, è chiamata affettuosamente ancora oggi quasi

dovunque in Latinoamerica) una conflittualità, o meglio una

fruttuosa compresenza, tra una propensione razionale da un lato, che

ben si sposa con la sua formazione eurocentrica, e una vena surrealista

dall’altro, che si fonde con l’adesione istintiva

alla cultura popolare, ai miti, ai riti ancestrali della tradizione

locale: quell’«incanto», come

dirà, provato immediatamente al suo arrivo a Rio,

«una speranza reale quasi quotidiana, non metafisica, nella

semplicità delle soluzioni architettoniche, nei ciao umani,

cose sconosciute per una generazione che arrivava da molto

lontano» (Carvalho Ferraz 1994, p. 12).

Il surrealismo sembra conquistare interamente i disegni del

Centro per il tempo libero SESC Fábrica da

Pompéia, ricavato nella periferia industriale di San Paolo

con la riconversione di un’antica fabbrica di fusti

metallici, che dimostrano, nell’ingente numero di schizzi e

prove, la straordinaria capacità con cui la Bo Bardi riesce

a tenere insieme le diversissime scale del progetto, dalle alte

‘torri’ in cemento degli impianti sportivi fino al

disegno minuto degli arredi, delle divise dei lavoratori e persino

delle indicazioni pubblicitarie. «Come in ogni ricerca

surrealista, da Savinio a Picasso, da Breton a Buñuel o

Jarry, sono le immagini e i materiali che generano la composizione per

cui il meccanico e l’organico, il puro e l’impuro,

il desiderio e il caso, attraversano le frontiere che li

separano» (Semerani e Gallo 2012, p. 29). Ma nel caso della

Bo Bardi vi si aggiunge in più una capacità

ermeneutica: si tratta di un’attitudine a disegnare e mettere

in scena «il frusciare inavvertibile della vita»

che sembra apparentare il suo percorso artistico a quello di una

scrittrice come Natalia Ginzburg, un’altra straordinaria

figura femminile del Novecento, a lei coeva. «È il

piacere di adoperare la mente come le viscere, di fare camminare la

mente nell’oscurità, non essendo il viaggio e la

peripezia della conoscenza intellettuale altro che lo specchio appena

un po’ annerito dove si riflette ciò che in quelle

profondità […] è buio ma

leggibile» (Garboli 1989, p. 116 e 106). Probabilmente per

entrambe una facoltà tutta feminina di

inclusione e appropriazione del mondo che sembra guidare la mano sicura

con cui la Bo Bardi delinea le sue creazioni.

Fin dai primi elaborati planimetrici

nell’intersezione a croce dei lunghi percorsi pubblici

esterni che distribuiscono il centro è posto un teatro,

simbolo della vita e della partecipazione. Un significativo schizzo

prospettico mostra, nel rettangolo allungato dell’ex

capannone, lo schema compiuto di un moderno teatro a scena centrale

interamente in cemento, con il blocco monolitico delle due gradonate a

cavea contrapposte circondato da gallerie lineari in quota, che

ospitano ulteriori spazi per il pubblico, alla maniera di balconate con

vista di lato e dall’alto sulla scena, e animato dalle

presenze scultoree di grandi piastre in acciaio color argento, come i Mobiles

di Calder, appese in alto in funzione acustica. Tutto

intorno, nei capannoni liberati dalle tamponature interne le

attività ludiche e culturali, come la biblioteca, gli

ateliers, gli spazi per la lettura e per il gioco dei bambini, le aree

per la sosta e per le esposizioni, il vasto living

con l’intaglio evocativo di un corso d’acqua e la foguiera

– il grande focolare –: tutti luoghi per la

socializzazione intrecciati e intercomunicanti in una ricercata

‘accidentalità’ che è

l’accidentalità della vita. Tutti i disegni della

Bo Bardi, pieni di voci e colori, sembrano spargersi in mille rivoli di

accesa creatività che investe persino gli arredi, come le

sedute del teatro, austere, interamente in legno massiccio, non

imbottite né rivestite in velluto come nei teatri di corte

del Settecento e nel comfort contemporaneo, pensate per

«restituire al teatro la sua proprietà di

distanziare e coinvolgere». I disegni, anche quelli

più compiutamente architettonici, non hanno mai il fine di

presentare un’opera o una creazione, un intento di proposta

professionale, sono piuttosto strumenti di ricerca e di conoscenza. Su

di essi aleggia ininterrottamente un’atmosfera festosa,

un’ironica ilarità, che è inscindibile

nella Bo Bardi da una forma di comprensione o di saggezza della vita, e

che sembra riassumere la sua peculiare e particolarissima invenzione

della felicità. «Todos juntos»,

vuole Lina i destinatari del suo Sesc Pompéia,

«giovani, bambini, terza età, tutti uniti nel

piacere di ritrovarsi insieme, nel danzare, nel cantare» (Bo

Bardi 1992, p. 225).

Note

[1]

Lina Bo Bardi si reca a Salvador de Bahia per la prima volta nel

febbraio del 1958. Vi ritorna nel 1959 e vi rimane fino

all’agosto del 1964, pochi mesi dopo il colpo di stato

militare. Su questa esperienza pubblica nel 1967 un articolo dal titolo

Cinco anos entre os brancos (“Mirantes

das artes etc”, 6, novembre –dicembre) poi tradotto

in Cinque anni tra i bianchi (Carvalho Ferraz

1994, pp. 161-162).

[2]

Sul significato di ‘semplificazione’ per Lina Bo

Bardi si vedano le sue parole negli scritti Museu de Arte de

São Paulo e Mostra Nordest (Carvalho

Ferraz 1994, pp. 100 e 158).

Bibliografia

BO BARDI L. (1953) – “Museo sulla sponda

dell’oceano”. Domus, 286, 15.

BO BARDI L. (1974) – “Sulla linguistica

architettonica”. L’Architettura, 226.

BO BARDI L. (1987) – “Centre

Socio-Culturel SESC Pompéia”.

L’Architecture d’Aujordhuj, 251, 6-9.

BO BARDI L. (1992) – “Centro de Lazer SESC

“Fábrica da Pompéia, São

Paulo, Brasil, 1981-89”. Zodiac, 8, 224-229.

CARVALHO FERRAZ M., (a cura di) (1994) – Lina

Bo Bardi. Charta-ILBPMB, Milano-São

Paulo.

CRICONIA A., (a cura di) (2017) – Lina Bo

Bardi. Un’architettura tra Italia e Brasile.

Franco Angeli, Milano.

DE OLIVEIRA O. (2000) – “Lina Bo Bradi,

architetture senza età e senza tempo”. Casabella,

681, 36-55.

DOS SANTOS R. C. (1993) – “Lina Bo Bardi:

l’ultima lezione”, intervista. Domus, 753,

17-24.

GALLO A., (a cura di) (2004) – Lina Bo

Bardi architetto. Marsilio, Venezia.

GARBOLI C. (1989) – Scritti servili.

Einaudi, Torino.

LIMA ZEULER R. M. DE A. (2019) – Lina Bo

Bardi, Drawings. Princeton University Press, New Jersey,

USA.

LIMA ZEULER R. M. DE A. (2021) – La dea

stanca. Vita di Lina Bo Bardi. Johan & Levi Editore,

Milano.

MAGNAGO LAMPUGNANI V. (1990) – “Centro

sociale e sportivo «Fabbrica Pompéia»,

San Paolo”. Domus, 717, 50-57.

PERICOLI T. (2021) – Arte a

parte. Adelphi, Milano.

PONTI G. (1953) – “Casa de

Vidro”. Domus, 279, 19-26.

REDAZ. DOMUS (1942) – “La casa e

l’ideale”. Domus, 176, 312.

SEMERANI L. e GALLO A. (2012) – Lina Bo

Bardi. Il diritto al brutto e il SESC-fàbrica da

Pompéia. Clean, Napoli.

TENTORI F. (2004) – “Ricordo della Signora

Lina”. In: Gallo A., (a cura di), Lina Bo Bardi

architetto. Marsilio, Venezia.