USA: l’immagine del nostro avvenire?

Ugo Rossi

Fig. 1 - Bruno Zevi, Verso un’architettura organica, copertina.

Figg. 2-3 - Casabella 281, 1963, copertina. Zodiac 8, 1961, copertina.

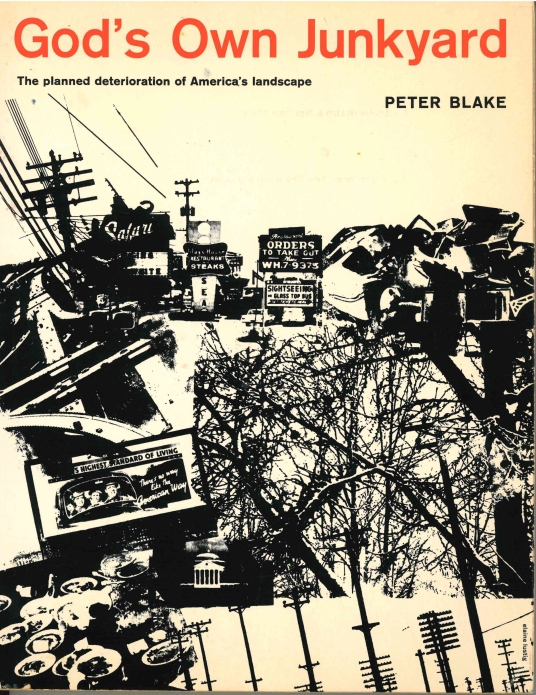

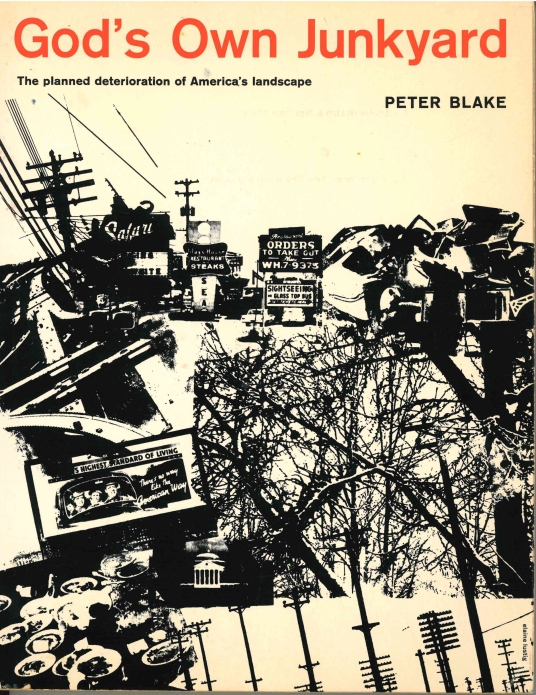

Fig. 4 - Peter Blake, God’s Own Junkey, 1963, copertina.

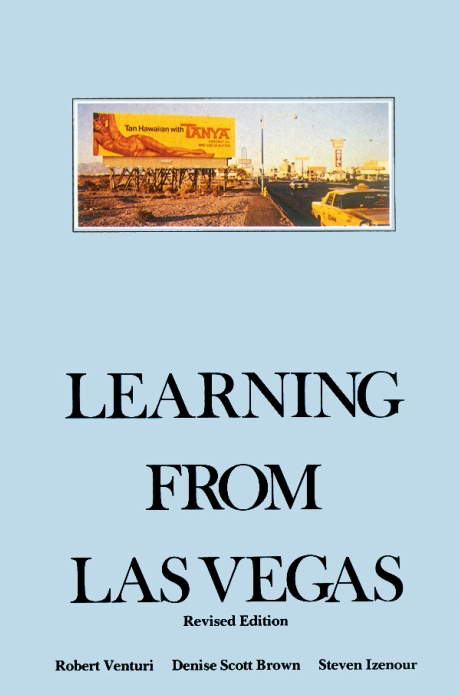

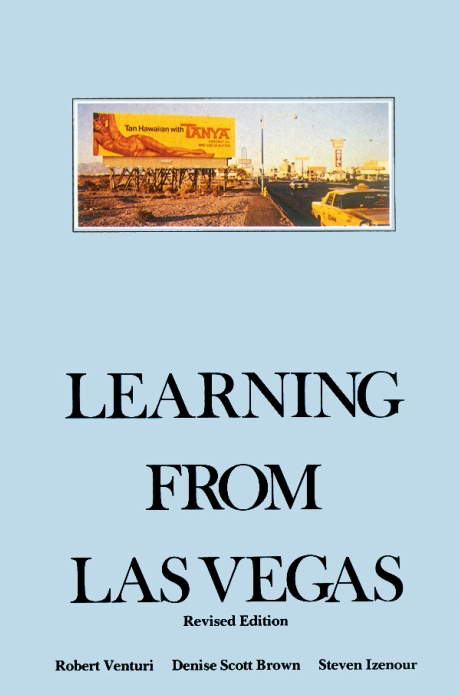

Figg.

5-6 - Robert Venturi, Denise Scott Brown, Steven Izenour, Learning From

Las Vegas, 1971, copertina. Tom Wolfe, Las Vegas (What?) Las Vegas

(Can’t heart you! Too Noisy), Esquire, February, 1964, pagina.97.

Das industriell entwickeltere Land zeigt dem minder

entwickelten nur das Bild der eignen Zukunft[1]. (Marx 1867)

L’attuale epoca dei consumi, caratterizzata dalla

globalizzazione, dallo smantellamento delle sicurezze e da una vita di

incertezze, sempre più frenetica e costretta ad adeguarsi

alle

attitudini del gruppo per non sentirsi esclusa, viene descritta da

Zygmunt Bauman, la Liquid modernity (2000).

Analogamente a

quanto pochi anni prima, Jean-François Lyotard, riconosceva

nella condizione postmoderna (1979) in entrambi i casi si indicava come

fatto saliente l’impossibilità di individuare

alcun centro

di riferimento.

All’opposto, più recentemente,

Richard Florida

(2003), afferma che i centri di riferimento di oggi sono molti e

coincidono con quei particolari luoghi capaci di attirare, stimolare e

incoraggiare le nuove e crescenti generazioni di creativi.

Paradossalmente però, questo articolo individua gli Stati

Uniti

d’America – il migliore dei mondi possibili (Rossi

2019)

– come centro di riferimento e modello per la cultura

capitalista, consumista e globale. Un modello che, come tale, anticipa

ciò che avverrà o sta avvenendo nel resto del

pianeta,

concordemente a quanto affermava Karl Marx alla fine del XIX secolo,

per cui «Il paese industrialmente più sviluppato

non fa

che mostrare a quello meno sviluppato l’immagine del proprio

avvenire» (Marx 1867, Prefazione).

Gli Stati Uniti come modello di riferimento culturale

dell’Occidente trovano conferma nella storia del Millennio

appena

concluso, soprattutto perché, come scrivono Stephen Gundle e

Marco Guani (1989), bisogna tenere in considerazione il fatto che

Nessun altro paese nel ventesimo secolo è stato in

grado di

competere con la crescente influenza e con l’ascendente che

gli

Stati Uniti hanno avuto sul mondo contemporaneo. Se pure si

può

argomentare che la potenza politica e militare americana raggiunse il

suo apice nel 1945, quando l’esclusività nel

possesso

della bomba atomica, la vittoria militare e una straordinaria

capacità economica e finanziaria produssero

un’egemonia

globale senza precedenti e senza seguito, per altri aspetti

l’importanza degli Stati Uniti nel mondo occidentale

è

probabilmente maggiore oggi che non quarant’anni fa.

(Gundle-Guani 1989)

Gli Stati Uniti, infatti, sono da tempo una solida e potente

Nazione

democratica, che ha conosciuto nel corso dell’ultimo secolo

un

enorme sviluppo economico tecnico-scientifico e culturale, ma

soprattutto è la Nazione che, con il suo intervento, ha

cambiato

le sorti di entrambi i conflitti mondiali.

Tuttavia, l’incontrastato sviluppo e diffusione

della cultura

americana non è dovuto al loro determinante intervento per

vincere entrambe le Guerre Mondiali; né tantomeno,

perché

non subirono nessun attacco nemico, tanto da poter mantenere in patria

tutte le attività ai vertici dello sviluppo; né

infine,

perché negli Stati Uniti emigrarono i più

importanti

esponenti in tutti i campi dello scibile umano per fuggire da

un’Europa funestata dalle persecuzioni naziste e dalle

dittature.

Le ragioni per cui gli Stati Uniti diventarono la potenza che

sono,

economica, scientifica e culturale, sono piuttosto da ricercare nella

continua profusione di ingenti energie e risorse per affermarsi come

modello di vita – la cosiddetta American way of

life – dal periodo della Cold War

(Orwell 1945)[2],

fino ad oggi.

Solo in parte, infatti, si conosce la diffusione

dell’American Way of Life come

l’esito di un’enorme impresa, compiuta dal 1947 al

1959

(Rossi 2019), la cui finalità fu quella di promuovere,

informare

e conquistare, con i mezzi della persuasione, della seduzione e del soft

power,

i Paesi devastati dalla Seconda Guerra Mondiale o quelli che ancora non

avevano scelto quale modello adottare – tra Comunista e

Capitalista – per la ripresa e la ricostruzione economica,

fisica

e morale.

Cosa si intende per soft power, lo

spiega Joseph S. Nye in una sua pubblicazione dal titolo significativo,

Bound to Lead. The Changing Nature of American Power

(1990): è la facoltà di realizzare obiettivi

prefissati

in materia di relazioni internazionali attraverso la seduzione

più che attraverso la coercizione (Mattelart, 2000).

La diffusione e conquista culturale mondiale degli Stati Uniti

viene

pienamente percepita nel periodo della ripresa e del boom economico

degli anni Sessanta-Settanta, quando gli effetti delle politiche

dell’European Recovery Program (ERP) e

dell’Organization for European Economic Cooperation

(OEEC) – il cosiddetto Marshall Plan

(1948-1952) – si fecero evidenti.

Come conseguenza delle politiche ERP-OEEC e delle strategie

del Soft Power,

dalla fine degli anni Cinquanta, frigoriferi, forni elettrici,

lavatrici, lavastoviglie, apparecchi radiofonici, televisori, film,

frullatori, aspirapolvere, supermercati, drive-in, fumetti, cartoni,

Jeans, Coca-Cola, Pepsi-Cola, fast food – oggetti comunemente

in

uso negli Stati Uniti fin dagli Anni Trenta – divennero

disponibili. Così, l’American Way of Life,

garantendo prosperità e libertà, si diffuse e

conquistò il Mondo.

Il fascino e la seduzione delle merci degli Stati Uniti

cambiarono

radicalmente il modo di vivere degli europei e dei Paesi impegnati nel

processo di ricostruzione e ripresa economica. Le merci, i beni, le

diverse modalità per cucinare, conseguenti

all’utilizzo

del microwave, del freezer

e dei cibi congelati,

così come l’utilizzo degli elettrodomestici,

contribuirono

a modificare il modo di vivere e, così pure,

l’architettura e le città.

Questa invasione di prodotti e la colonizzazione culturale

degli

Stati Uniti portò tuttavia molti Paesi, sottoposti a questo

fenomeno, a sentirsi minacciati, originando così il timore

dell’avvento di una società unica e una cultura

omologa

– internazionale e multinazionale prima, planetaria e globale

poi

– e del «diffondersi sotto i nostri occhi di una

civiltà mediocre e di una cultura elementare e

semplificata» (Ricoeur, cit. in Frampton 1982, p. 371),

fondata

sul consumo di massa. Tali timori trovarono espressione, soprattutto

dagli Anni Sessanta, nelle riflessioni di Paul Ricoeur (1961), Jean

Baudrillard (1968, 1970, 1986), Gilles Deleuze, Felix Guattari

(Deleuze-Guattari, 1972), Armand Mattelart (Dorfman-Mattelart 1972,

Mattelart 2001) e di molta della intelligentia

del tempo.

Venne così emergendo una vera e propria avversione e

contrapposizione tra la “cultura” del vecchio

continente, e

l’“incultura” del nuovo mondo; tuttavia,

Al di fuori degli Stati Uniti la gente probabilmente non

berrebbe

Coca-cola piuttosto che una qualsiasi altra bevanda frizzante, non

indosserebbe i Levi’s invece di altri calzoni pesanti di

cotone,

né mangerebbe gli hamburgers al posto di altri spuntini (non

almeno in tali grandi quantità) se non associasse tutte

queste

cose ad uno stile di vita attraente. (Gundle-Guani 1986, p. 562)

Di fatto, già dopo il primo conflitto mondiale,

l’idea

che l’Europa fosse la guida culturale e centro del mondo era

oramai superata.

Mentre nel 1919 Paul Valéry scriveva:

Tutto è arrivato in Europa e tutto è venuto da

essa. O

quasi tutto. Tuttavia, l’oggi implica questa domanda

cruciale:

l’Europa manterrà la sua preminenza in tutti i

generi?

L’Europa diventerà ciò che è

veramente,

ovvero: un piccolo capo del continente asiatico? O l’Europa

rimarrà ciò che sembra, cioè la parte

preziosa

dell’universo terrestre, la perla della sfera, il cervello di

un

vasto corpo?

il filosofo tedesco Oswald Spengler aveva inaugurato la breve

era di

pace, successiva al primo conflitto mondiale, con la pubblicazione de Il

tramonto dell’Occidente (1918),

in cui prefigurava la fine dell’Europa come centro della

civiltà occidentale, causata non solo dalla massificazione e

dalla perdita delle identità – in cui

all’individuo

si sostituisce la massa – ma anche e soprattutto

perché

entrava in crisi la sua supremazia economica, culturale e militare.

L’Europa, infatti, non aveva più la forza di

comandare il

mondo e inoltre, era il resto del mondo che non voleva più

essere comandato dall’Europa (Mattelart 2000).

Sarà soprattutto la politica punitiva dei trattati

di

Versailles – che umiliando la Germania e riducendo

l’Austria, da importante centro politico di un impero

multietnico

e poliglotta, ad una piccola Nazione – a suscitare e

fomentare

sentimenti di rivincita e risentimento, sviluppando politiche

nazionaliste, neutralizzeranno così ogni speranza per

l’unità politica e per il presunto primato

culturale

Europeo.

José Ortega y Gasset nel suo libro, La

rebelión de las masas (1930),

non accettava il tramonto dell’Europa pronosticato dallo

Spengler

e, inoltre, era in disaccordo con chi affermava che

l’avvenire

della civiltà sarebbe stata consegnata

all’America,

negandole la capacità di ereditare il ruolo di faro

spirituale

del mondo.

Tuttavia, la storia darà ragione proprio a Paul

Valéry, il quale affermava che in caso di deflagrazione

mondiale, l’unica nazione in grado di preservare la cultura

occidentale sarebbe stata proprio l’America, «la

più

favolosa creazione dello spirito europeo» (Mattelart 2000, p.

225).

Storiograficamente, la cultura americana è stata

considerata

come dipendente e discendente della cultura delle Nazioni

colonizzatrici che dominarono il Nuovo Mondo. Una visione condizionata

dalla storiografia occidentale, la quale aveva eletto

l’Europa

come centro di riferimento in rapporto al quale veniva costruita la

storia dell’intera umanità. In tale direzione,

anche la

cultura architettonica americana ha subito questo destino.

La progettazione urbana dei primi insediamenti in America

assunse un

ruolo determinante per la stabilizzazione degli imperi coloniali delle

potenze europee in lotta per la conquista del Nuovo Mondo (Reps 1965);

inoltre, il Nuovo Mondo fu anche il luogo per sperimentare e attuare le

utopie socialiste (Cabet 1840) e millenariste (Kruft 1989) degli

europei. Così, se l’origine

dell’architettura e

delle città americane discendevano

dall’applicazione dei

modelli dei colonizzatori europei (Reps 1965), l’architettura

moderna americana fu originata dalla

“colonizzazione” dei

maestri europei, grazie alla presenza e all’impulso di coloro

che, negli anni Trenta, emigrarono negli Stati Uniti per fuggire dalle

dittature e dalle persecuzioni razziali in atto in quegli anni in Europa[3].

A parte la breve parentesi dei grattacieli, delle grandi

costruzioni

industriali e delle infrastrutture – tanto decantate da Loos

(1921), Le Corbusier (1923, 1937) e Mendelshon (1926) – a

lungo

si è pensato che, come la cultura, anche

l’architettura

americana fosse condizionata, originata e dipendente da quella europea.

Infatti, come notarono Peter Blake (1993, 1996)[4]

e Tom Wolfe (1981), finita la Seconda Guerra Mondiale gli istituti

universitari e le scuole di architettura in America si adeguarono ai

principi di Mies, di Gropius e della Bauhaus.

Mentre, prima dell’arrivo dei maestri europei, le

Scuole

“moderne” in America non erano più di

due – la

Taliesin di Frank Lloyd Wright e la Cranbrook di Eliel Saarinen

(trasferitosi negli Stati Uniti nel 1923) – negli anni

Quaranta

lo erano diventate pressoché tutte. Il sistema

d’insegnamento americano – precedente

all’arrivo dei

maestri europei – che era ispirato all’Ecole

des Beaux-Arts,

sembrava non esistere più e chi l’aveva sostenuto

seguiva

allora tutt’altri orientamenti (Blake 1993, p. 44).

Mies van der Rohe giunse negli Stati Uniti nel 1937, grazie ad

un

invito del giovane Philipp Johnson, per costruire una country-house per

Stanley Resor in Jackson Hole, Wyoming e nel 1938 si stabilì

definitivamente in America, accettando l’invito di John

Holabird

di diventare il direttore della School of Architecture

all’Armour

Institute di Chicago (successivamente, Illinois Institute of

Technology).

Walter Gropius dopo l’allontanamento dal Bauhaus, a

causa

delle sue simpatie politiche di sinistra, riparò a Londra,

dove

lavorò con Maxwell Fry dal 1934 al 1937. Nel 1937 venne

invitato

negli Stati Uniti presso la Graduate School of Design ad Harvard, dove

diventò direttore della sezione di architettura dal 1937 al

1952. Nel 1937 venne inoltre invitato dal MoMA per organizzare la

mostra Bauhaus: 1919-1928[5].

L’eredità del Bauhaus trovò

particolare ospitalità presso il Black Mountain

Institute, fondato nel 1933 nel North Carolina, dove

lavorarono come professori Josef e Annie Albers, e lo stesso Gropius

(Harris 1987).

Herbert Bayer, direttore della sezione di stampa e grafica

presso la

Bauhaus, emigrò negli Stati Uniti nel 1938, dove venne

invitato

da Alfred H. Barr, Jr. – direttore del MoMA – ad

applicare

le sue teorie sull’esposizione e l’installazione

museografica nelle mostre del MoMA Bauhaus: 1919–28,

Road to Victory e Airways to Peace[6].

Nel 1932 il MoMA di New York aveva organizzato la mostra The

Modern Architecture: International Exhibition[7],

curata da Henry-Russel Hitchcock, Philip Johnson, Alfred H. Barr e

Lewis Mumford con cui si documentò la nascita e lo sviluppo

dello stile moderno, che da quel momento divenne

“International

Style” (Hitchcock-Johnson 1932). Una mostra che

più di

ogni altra iniziativa aveva promosso il Movimento Moderno (soprattutto

europeo) in America (Riley 1992). È da questa situazione che

l’International Style divenne il “nuovo stile

americano”, come hanno sottolineato Tom Wolfe (1981) e Peter

Blake (1996).

A quel tempo, le pubblicazioni più importanti

avevano il

proposito “didattico” di avvicinare il pubblico e

gli

architetti al “nuovo stile”, come The

International Style: Architecture since 1922 (Hitchcock-Johnson

1932); An Introduction to Modern Architecture

(Richards, 1940); What is Modern Architecture?

(Bauer Mock-McAndrew 1942), o ancora, di testimoniarne la diffusione

come in An outline of European architecture (Pevsner

1943); Architecture: Nineteenth and Twentieth Centuries

Modern Architecture (Hitchcock 1958), infine, di

presentarne i maestri come in Pioneers of the Modern

Movement, from William Morris to Walter Gropius (Pevsner

1936).

Queste pubblicazioni e storie dell’architettura

dedicarono poco spazio all’America e ancor meno ai suoi

maestri.

Henry Hobson Richardson, Henry Louis Sullivan, Frank Lloyd

Wright

erano parte di capitoli marginali, tra Romantico, Art Nouveau e

proto-moderno. Come affermò Lewis Mumford nel suo The

Brown Decades

(1931), «Non disponiamo ancora di una approfondita,

autentica,

intelligente storia dell’architettura americana»

(Mumford

1977, p. 166).

Con la pubblicazione di Verso

un’architettura Organica del 1945 e la successiva Storia

dell’architettura moderna

del 1950 di Bruno Zevi, si ha testimonianza di un primo originale

accostamento ed esaustivo studio dell’architettura e dei

maestri

americani.

Per la prima volta, nella storia dell’architettura,

le figure

e il pensiero architettonico americano assunsero un ruolo determinante

e paradigmatico per osservare e interpretare lo sviluppo

dell’architettura moderna.

Come scrisse Zevi (1945),

Storie dell’architettura moderna sono uscite in gran

numero

negli ultimi anni in America e in Inghilterra ed alcune di esse sono

eccellenti. Ma in generale queste storie si chiudono dopo aver trattato

della prima generazione di architetti moderni, dei maggiori maestri che

lavorarono, specie in Germania e in Francia […] Il mio

proposito

è invece di ricercare una direttiva

nell’architettura

degli anni più recenti; più che di storia, si

tratta

perciò di cronaca, ma pare evidente che in essa

già possa

scorgersi un atteggiamento intellettuale e artistico verso

l’architettura degno di essere esposto. I migliori architetti

contemporanei vanno verso un genere di architettura cui qui si

è

dato il nome di organico. (Zevi 1945, pp. 11-12)

Il significato di organico, nel libro di Zevi (1945, pp.

63-64), viene mutuato dalle parole di William Lescaze:

Organico è la parola che F. L. adopera per

descrivere la sua

architettura […] L’aggettivo fu per la prima volta

applicato all’architettura da Louis Sullivan […].

Secondo

quanto Claude Bragdon […] spiegò […],

l’architettura mondiale nella sua storia presenta un

inevitabile

dualismo, perché è stata o organica

(cioè che ha

seguito la legge degli organismi naturali) o predisposta (composta

secondo qualche ideale euclideo inventato dall’uomo).

(Lescaze

1942, pp. 78-79)

Con Zevi, Wright e la poetica Organica degli architetti della

Bay

Region, di Aalto e dell’Empirismo Scandinavo, diventarono i

punti

di riferimento dell’architettura Moderna; non più

il

macchinismo di Giedion e Gropius, dei CIAM e di Le Corbusier.

L’America fu per Zevi, l’epicentro culturale, il

paese,

capace di proporre un’alternativa ai presupposti scientifici,

ai

regolamenti dell’Existenzminimum e dei

CIAM[8].

Oltre al punto di vista di Zevi, Blake, nel suo The

Master Builders (Blake

1960), ebbe addirittura il “coraggio” di accostare

Frank

Lloyd Wright a Mies e Le Corbusier, affermando che nessun edificio

moderno costruito oggi avrebbe l’aspetto che ha se non fosse

per

le opere di questi tre maestri (Blake 1960, pp. 17-18).

Tuttavia, la cultura architettonica americana ancora stentava

a

definirsi come indipendente e ad emanciparsi da quella europea, come

testimonia l’importante mostra del MoMA, Modern

Architecture U.S.A. del 1965[9].

La mostra, curata dal direttore del dipartimento di

architettura e

design del MoMA, Arthur Drexler, succeduto a Philip Johnson nel 1956,

era dedicata ai contributi degli architetti

“americani” al

Movimento Moderno, ma, a parte il lavoro di Frank Lloyd Wright, Greene

& Greene e Irvin Gill, la maggior parte degli architetti

selezionati per rappresentare l’architettura moderna

americana

erano gli stranieri emigrati negli USA. Un altro aspetto

“debole” della mostra era la completa esclusione

delle

“autentiche” conquiste dell’architettura

americana;

le stazioni ferroviarie, i grattacieli, i Bowling Alleys, i Mall, i

Drive-in e i Motel... Questo fu quanto fece notare Reyner Banham (1965)

in un articolo dedicato alla mostra.

Banham considerava riduttiva la scelta di Drexler di

presentare un repertorio di pietre miliari della modernità International

Style,

ignorando, al contrario, l’architettura più

rappresentativa degli Stati Uniti; quella più

“popolare” e visibile, on the road,

a cui, fin

dal 1932, Frank Lloyd Wright ne riconosceva il ruolo centrale per la

costruzione delle “nuove” città:

La stazione di rifornimento delle rotabili può

essere in

embrione il futuro centro distributivo della città. Ogni

stazione può benissimo svilupparsi in un ben progettato,

conveniente centro di distribuzione di zona che diverrà, del

tutto naturalmente, un luogo di convegno, un ristorante, una sala di

riposo o qualsiasi altra cosa possa rendersi necessaria col progredire

e l’affermarsi del decentramento e della reintegrazione.

Già centinaia di migliaia di queste stazioni di rifornimento

hanno occupato i punti migliori nelle cittadine o, cosa anche

più importante, a notevole distanza dai centri abitati.

(Wright,

2016, p. 293)

L’opinione di Drexler, era che certamente Motels,

Supermarkets, Bowling Alleys, Oil stations, Hamburger Stands erano

architetture diffuse e popolari negli USA, ma di certo, non erano le

più rappresentative e degne di essere esposte al MoMA;

d’altra parte, il museo aveva sempre e solo dato spazio

all’architettura “alta” e

“colta”.

Come testimonia Peter Blake nella conferenza di Melbourne

(Blake

1971), egli era, come molti altri, del parere che non esistesse

«Paese più volgare e banale degli Stati Uniti: gli

Stati

Uniti di Las Vegas e di Los Angeles, dei sordidi chioschi sparsi lungo

le autostrade, della pubblicità» (Blake 1973, p.

55).

Anch’egli, come Drexler, deplorava la

volgarità e

l’inquinamento visivo che deturpavano il paesaggio, le strade

e

le città americane – e nel 1963 aveva pure scritto

un

libro su questo argomento, God’s own junkyard

(Blake 1963) – tuttavia, a Melbourne, affermò che

i tipi come me andavano in giro a fare conferenze contro

questo

genere di cose, concludendo che un Paese capace di produrre una

quantità così pazzesca di spazzatura non valeva

la pena

di essere salvato (Blake 1973, p. 55).

Ma dovette cambiare idea. Nonostante tutto, bisognava

ammettere che

il fenomeno più interessante degli ultimi dieci o

vent’anni nel campo delle arti […] sia stato la

nascita

della Pop Art – o meglio l’aver scoperto in

ciò che

una volta consideravamo futile e volgare una enorme risorsa inesplorata

(Blake 1973, p. 55).

In ogni caso, prima di poter percepire un cambiamento

sostanziale

tra le storie dell’architettura con un punto di vista

“europeo” e uno “americano”,

bisognerà

aspettare le pubblicazioni dello storico dell’architettura

americano Vincent Scully Jr. (1961, 1969).

La sua prima storia dell’architettura,

Modern Architecture (Scully, 1961), fu un primo passo, ma

con American Architecture and Urbanism (1969),

Scully affrontò l’architettura americana dalla

preistoria, osservando quanto essa influì sui Conquistadores,

come nel caso delle chiese di San Esteban ad Acona, del 1630 circa, o

San Francisco a Rachos de Taos del 1772, nel New Messico.

In American Architecture Scully

studiò i tratti di

originalità della cultura architettonica americana,

stabilendone

l’indipendenza da quella europea, individuando e distinguendo

ciò che era “americano” da

ciò che era

“europeo”. Se tutto questo non bastasse,

nell’introduzione di Complexity and Contradiction

in Architecture

di Robert Venturi (1966, p. 6), Scully definì il libro di

Venturi come il più importante testo di architettura del

Novecento dopo Vers une Architecture di Le

Corbusier (1923).

Furono infine, proprio Robert Venturi, Denise Scott Brown e

Steven Izenour, che con Learning From Las Vegas

(1972), contestarono la differenza tra cultura colta e cultura volgare,

rivendicando la legittimità di poter amare al contempo il

manierismo italiano e l’architettura vernacolare americana

come

espressioni autentiche di una cultura e di una civiltà,

opponendosi così alle concezioni elitarie espresse pochi

anni

prima da Blake e Drexler.

Quanto scrissero Tom Wolf in Las Vegas. What?

Las Vegas Can’t heart you! Too Noisy (1964)

e Rayner Banham in Towards a million-volt light and sound

culture

(1967), chiarisce quanto il clima culturale fosse cambiato. Secondo

loro Versailles e Las Vegas erano l’autentico modello della

città moderna della storia occidentale e così,

quanto

diedero avvio la Scott Brown Izenour e Venturi con i loro studenti, non

fu solo lo studio della singola città di Las Vegas, ma di

tutte

le città del mondo che, prima o poi, si sarebbero sviluppate

in

funzione dell’automobile, della pubblicità, degli

Shopping

Centers, dei Fast Food, delle Gas Stations, così

meravigliosamente progettate, descritte, studiate e testimoniate da

Wright (1932), Rusha (1963), Wolfe (1964), Banham (1971), Scott Brown,

Izenour, Venturi (1972), Blake (1963) e molti altri.

La rivendicazione di indipendenza, il taglio del cordone

ombelicale

dell’architettura americana da quella europea, era

definitivamente sancito.

L’America aveva i suoi pionieri, i suoi eroi, i suoi

maestri,

i suoi poeti, le sue scuole, la propria storia e infine, la propria

tradizione (Wrenn-Mulloy, 1976).

Passati appena quarant’anni da queste prime

manifestazioni di

consapevolezza e indipendenza culturale, nel 2014, diversamente dalla

mostra del MoMA Modern Architecture U.S.A. del

1965, in occasione della XIV mostra internazionale di

Architettura della Biennale di Venezia,

nel padiglione degli Stati Uniti si dava

“dimostrazione”

della diffusione dell’architettura americana nel mondo in tre

cataloghi.

Il primo, OfficeUS Atlas – di

ben 1230 pagine –

(Gilabert-Kubo,-Miljački-Schafer 2014) consiste di un’ampia

ed

esaustiva selezione di articoli d’epoca, a testimonianza dei

lavori degli architetti americani overseas; di

articoli e saggi sulla struttura organizzativa (business

management) degli studi americani; di una serie di schede

sugli architetti nazionali, e molto altro. Il secondo catalogo, OfficeUS

Agenda (Gilabert-Lawrence-Miljački-Schafer

2014), contiene saggi sulle “competenze

manageriali” degli

architetti americani; sulla cooperazione internazionale compiuta dagli

architetti degli Stati Uniti in terra straniera[10] e sul ruolo

dell’architettura americana come ambasciatrice

dell’America nel mondo.

Nell’ultimo catalogo della mostra, OfficeUS

Manual

(Gilabert-Miljački-Carrasico-Reidel-Schafer 2014), si mostrano al mondo

le “buone pratiche” degli studi americani per

ottenere

successo; un vero e proprio manuale di business management

per gli architetti.

Fu così che nell’esposizione della

XIV mostra internazionale di Architettura della Biennale di Venezia,

il visitatore del padiglione USA veniva letteralmente investito

dall’enorme quantità di progetti che gli

architetti

americani avevano realizzato in ogni dove. Una vera e propria

rivelazione.

Tuttavia, la percezione e consapevolezza che

l’architettura

americana, così come il primato in ogni altro campo, fosse

già un fenomeno globale, non necessitava di alcuna

dimostrazione.

Come affermava Armand Mattelart (2000),

l’unico paese

che, per il suo potere d’influenza, meritava il nome di

“società globale” erano proprio gli

Stati Uniti. Per

maturità, la società americana era la

società che

illuminava il cammino delle altre nazioni. In termini politici ormai,

non si poteva più parlare di “imperialismo

culturale” degli Stati Uniti nei confronti del resto del

mondo

per il fatto che la loro industria culturale e i loro modelli di

organizzazione erano di per sé universali. Quello che gli

Stati

Uniti proponevano era un modello globale di modernità, un

modello di comportamento e di valori destinato ad essere imitato su

tutto il pianeta. Cosicché, Mattelart, prospettava la nuova

società globale come un’estrapolazione

dell’archetipo nato e cresciuto nel Nuovo Mondo.

Nel campo architettonico è sufficiente considerare

quanto si

è diffusa la pratica costruttiva del grattacielo. In

origine,

autentico archetipo americano e costruzione esclusivamente americana

– gli unici esempi di edifici alti, prima del 1920, erano

visibili solo a New York e Chicago – oggi i grattacieli sono

le

“nuove” costruzioni più diffuse nel

pianeta.

Il grande successo del grattacielo deriva essenzialmente dalla

sua

simultanea rappresentatività di modernità,

simbolicità e di Reklame Arkitectur (Hilberseimer 1927),

poiché «The Medium is the Massage»

(McLuhan 1967).

Questo fenomeno però non ha nel grattacielo

l’unico

protagonista. L’enorme successo delle catene di alberghi, di

abbigliamento, di Fast Food, di Supermercati, di centri commerciali, di

sedi per uffici delle multinazionali – altri edifici

“originariamente” americani – sono

anch’essi

oggi globalmente diffusi, facendo registrare così la loro

crescente adozione in contesti geografici molto differenti e favorendo

soprattutto, la formazione di paesaggi urbani che vanno via via negando

le loro originarie peculiarità e contribuendo alla

formazione di

luoghi che il sociologo francese Marc Augé ha definito Non-Lieux

[non

luoghi](1992); costruzioni elette per rappresentare le

società

moderne o in via di sviluppo, soprattutto per la loro attitudine

atopica, per le loro doti di essere ripetute – di poter

trasmigrare – in qualsiasi parte del mondo senza eccezioni.

Fenomeno questo, rasserenante e al contempo alienante. Rasserenante

perché protegge dal “rischio” della

“sorpresa” di contesti ambientali

“diversi” e

“sconosciuti”; alienante perché luogo

universale,

ovunque uguale.

Nel corso dei primi anni di questo terzo millennio, si

registra la

crescente realizzazione di edifici con il deliberato ricorso tanto a

eccezionali e ardite soluzioni costruttive, quanto a sofisticate

tecniche che le rendono possibili, e che consentono di creare contesti

ambientali esplicitamente artificiali e svincolati dalle condizionanti

situazioni locali.

Alle attuali linee della ricerca progettuale ed al tipo di

tecnica

che le rende attuabili, sembra essere sottesa la convinzione che i

modelli edilizi non debbano necessariamente essere radicati ai contesti

locali (e questo è ciò che si è

apprezzato, il

pregio che ne ha decretato il grande successo e diffusione globale),

così che, è venuto a mancare il legame con le

realtà locali.

A partire dagli anni Cinquanta e con crescente

intensità,

negli Stati Uniti si moltiplicarono interventi edilizi caratterizzati

da opere ad altissimo tenore tecnologico. Oltre ai già

citati

grattacieli, nei laboratori del MIT si svilupparono studi e prototipi

per case ad energia solare (Barber 2014, 2016) e case prefabbricate e

componibili di plastica (Behrendt 1958; Plastic Houses 1956),

successivamente – presso il Media Lab del MIT – con

lo

straordinario sviluppo delle tecnologie digitali,

dell’Intelligenza Artificiale e della domotica, si

poté

pensare alle case autosufficienti e alle Città

dei Bits: le Smart Cities (Mitchell

1995).

Si è notato (McLuhan 1962) che

l’alfabetizzazione

mediatica su scala planetaria ponesse le premesse della

globalizzazione, ma anche che la nuova interdipendenza elettronica

ricreava il mondo nell’immagine di quello che si poteva

definire

un villaggio globale (McLuhan 1962, p. 31).

Secondo McLuhan, le scoperte tecnotroniche hanno ricreato il

“campo”, per cui viviamo in un unico spazio

ristretto che

risuona di tamburi tribali. Così che, la preoccupazione per

il

“primitivo” oggi, risulta essere banale quanto la

preoccupazione per il “progresso” del XIX secolo e

irrilevante per i nostri problemi (McLuhan 1962, p. 31), egli afferma

che

Il nostro è un mondo nuovo di zecca tutto in una

volta. Il

“tempo” è cessato, lo

“spazio” è

svanito. Ora viviamo in un villaggio globale ... un accadimento

simultaneo. (McLuhan 1967, p. 63)

Tuttavia, questo modello globale di modernità

impone da una

parte la riflessione sul concetto stesso di sviluppo, e

dall’altra, sul problema delle istanze culturali regionaliste

e

identitarie che Kenneth Frampton esponeva in Critical

Regionalism: modern architecture and cultural identity (Frampton

1980, pp. 313-327).

Da tempo, si sostiene che l’attuale processo di

sviluppo

– cosiddetto lineare – ha quasi esaurito e

dissipato le

risorse planetarie e che il fenomeno della globalizzazione ha messo a

repentaglio, se non annientato, le diversità e le

complessità culturali delle Nazioni e dei Paesi del mondo.

Ma,

se la prima affermazione può corrispondere al vero, la

seconda

è ancora tutta da dimostrare. Paradossalmente, la

globalizzazione è un fenomeno che ha dato forza propulsiva

alle

istanze identitarie, in atto da decenni, ed è altrettanto

evidente, che ai problemi dell’esaurimento delle risorse e

della

relativa emergenza planetaria, corrispondono le crescenti azioni

contrarie, di compensazione e resilienza, di cui il Critical

Regionalism è portatore.

Oggi per tanto, ci si chiede se il modello di sviluppo degli

Stati

Uniti e di tutto quel mondo che ad essi guardano, può essere

replicato; in altre parole, possono i Paesi meno sviluppati –

come diceva Marx – seguire le orme di sviluppo degli Stati

Uniti

d’America? Un Paese dalle vaste dimensioni, dalle illimitate

(si

pensava) risorse minerarie e dagli immensi giacimenti di petrolio? Un

Paese dell’abbondanza, proiettato verso il futuro e dal

grande

avvenire, dove tutto è possibile?

La risposta è, a questo punto, scontata, e la

domanda

retorica. Ovviamente, le possibilità di sviluppo non possono

essere più e per nessuno, quelle che hanno reso possibile

l’indiscutibile primato degli Stati Uniti. La parentesi

storica

dello sviluppo lineare e del consumismo, di cui gli Stati Uniti hanno

rappresentato il modello (Galbraith, 1958), non è

più, da

molto tempo, sostenibile, oltre che per ragioni etiche, per le

necessità di preservare l’equilibrio,

già sconvolto

e quasi [?][11]

irreversibilmente compromesso del Pianeta (Schumacher 1973).

Tuttavia, oggi, le costruzioni più diffuse al mondo

sono

proprio i grattacieli, i centri commerciali e ad esse si associano le

salvifiche Smart Cities, assunte come modello per

un nuovo

equilibrio tra città, società e Pianeta. Modelli

originati e sviluppati negli Stati Uniti e, con il tempo, assimilati e

diffusi in tutto il mondo, così che, come affermava

Mattelart

(2000), la società globale altro non è che

l’estrapolazione dell’archetipo nato e cresciuto

nel Nuovo

Mondo.

Ma questi edifici, così come le Smart

Cities,

adottati come modello globale, richiedono enormi quantità di

energia, un elevato apparato informatico, tecnologico e scientifico.

Tutto questo porta alla paradossale, ridicola, se non tragica

situazione per cui nel mondo, Paesi meno sviluppati utilizzino questi

modelli incondizionatamente, conducendo a quanto Richard Sennett

osservava e che induce all’ovvia domanda in termini di

progettazione, di come sia possibile che un paese come

l’India,

con una popolazione che non ha acqua potabile, nessun sistema fognario

e nessun ambulatorio a livello di quartiere, cerchi di seguire questa

strada destinata al fallimento, progettando 100 Smart Cities

nuove di zecca (Sennett 2018, p. 162).

Evidentemente, l’inerzia con cui i Paesi

sottosviluppati, o

semplicemente meno sviluppati degli Stati Uniti, vogliano

anch’essi raggiungere le vette dello sviluppo è

ancora

questione aperta. Purtroppo, però, il modello lineare, e lo

sviluppo economico globale – modello adottato da tutti i

Paesi,

industrializzati e non – ha sprecato e consumato le risorse

e,

soprattutto, ha prodotto una quantità indescrivibile di

rifiuti,

nonché causato l’annullamento delle

diversità

culturali, regionali e locali.

In tal senso la cultura del Regionalismo Critico

e di tutti

coloro che percepirono come una grande illusione la

possibilità

di uno sviluppo continuo e illimitato, oggi troveranno una rinnovata,

forse necessaria, collocazione.

Per contrastare l’attuale modello di sviluppo, forse

non basteranno il Regionalismo Critico

e la ricerca di un modello di consumo circolare e di piccola produzione

– regionale – come proposto da Ernst Friedrich

Schumacher

(1973); ma sarà molto probabile che i diversi Paesi del

mondo

dovranno necessariamente formulare dei modelli di ripensamento

–

critico – nei confronti di quelli attuali, seguendo ognuno,

le

proprie attitudini, possibilità e cultura locale –

regionale?

Come afferma Frampton,

Il regionalismo critico tende a prosperare in quegli

interstizi

culturali che, in un modo o nell’altro, sono in grado di

sfuggire

alla tensione ottimizzante della civiltà universale. La sua

comparsa indica che la nozione ereditata di un centro culturale

dominante circondato da satelliti dipendenti e dominati è,

in

ultima analisi, un modello inadeguato per dare un giudizio complessivo

sullo stato attuale dell’architettura moderna. (Frampton

1982, p.

387)

Questo ci rassicurerebbe e farebbe piacere crederlo.

Note

[1]

Il paese industrialmente

più sviluppato non fa che mostrare a quello meno sviluppato

l’immagine del proprio avvenire.

[2]

Generalmente l’inizio della Cold War

viene cronologicamente collocato nel 1947 con l’adozione del National

Security Act

(18 settembre, 1947) e si conclude simbolicamente con la caduta del

muro di Berlino (1989) e lo scioglimento dell’URSS (1991).

Diversamente qui si indica come data di inizio della Cold War

il 1945, in concomitanza dello scritto di George Orwell che, in

risposta al bombardamento atomico di Hiroshima e Nagasaky, scrive

l’articolo “You and the Atomic Bomb”

(1945):

«The atomic bomb may complete the process by robbing the

exploited classes and peoples of all power to revolt, and at the same

time putting the possessors of the bomb on a basis of military

equality. Unable to conquer one another, they are likely to continue

ruling the world between them, and it is difficult to see how the

balance can be upset except by slow and unpredictable demographic

changes […] that is, the kind of world-view, the kind of

beliefs, and the social structure that would probably prevail in a

state which was at once unconquerable and in a permanent state of

“cold war” with its neighbours».

[3]

Negli USA infatti

emigrarono Theodor W. Adorno (1939), Josef and Annie Albers (1933),

Herbert Bayer (1938), Peter Blake (1940), Max Beckmann (1933), Marcel

Breuer (1937), Serge Chermayeff (1940), Albert Einstein (1938), Enrico

Fermi (1938), Walter Gropius (1937), George Grosz (1933), Victor Gruen

(1938), Max Horkheimer (1933), Fritz Lang (1934), Claude

Lévi-Strauss (1940), Peter Lorre (1935), Thomas Mann (1939),

Erich Mendelsohn (1941), László Moholy-Nagy

(1937), Sibyl

Moholy-Nagy (1937), Piet Mondrian (1940), Mies van der Rohe (1933),

Berta and Bernard Rudofsky (1941), Josep Lluís Sert (1939),

Hans

Richter (1940), Arnold Schoenberg (1933), Georg and Maria Ludwig von

Trapp (1938), Oskar Wlach (1940), Bruno Zevi (1940) e molti altri (la

data indica l’anno di arrivo negli USA).

[4]

Le osservazioni di Peter

Blake riguardo l’influsso dei maestri europei emigrati negli

Stati Uniti, appartengono a pubblicazioni piuttosto recenti, ma queste,

come è testimoniato in No Place Like Utopia

(Blake, 1993), risalgono ai primi anni Cinquanta.

[5]

Bauhaus: 1919-1928 [MoMA Exhibition. #82, December

7, 1938-January 30, 1939].

[6]

Road to Victory [MoMA Exhibition #182, May

21-October 4, 1942], Airways to Peace [MoMA

Exhibition #236, July 2-October 31, 1943].

[7]

Modern Architecture: International Exhibition

[MoMA Exh. #15, February 9-March 23, 1932]

[8]

Non bisogna dimenticare che

Zevi a seguito delle leggi razziali, lascia l’Italia nel 1939

per

recarsi prima a Londra e poi, nel 1940, negli Stati Uniti. Qui si

laurea presso la Graduate School of Design della Harvard University,

diretta da Walter Gropius, e scopre Frank Lloyd Wright. Nel 1943 torna

in Europa a bordo di una nave militare che approda a Glasgow, vive da

rifugiato a Londra e, su incarico dell’esercito degli Stati

Uniti, progetta accampamenti militari prefabbricati in vista dello

sbarco in Normandia. A Londra frequenta la biblioteca del RIBA e

prepara la stesura del suo primo libro, Verso

un’architettura organica.

[9]

Modern Architecture, U.S.A. [MoMA Exhibition

#767a, May 18-September 6, 1965].

[10]

Emblematico il lavoro

compiuto da Albert Kahn, l’architetto di Ford (Bucci, 1992),

per

l’edificazione di complessi industriali in Russia.

[11]

Il punto di domanda sta

ad indicare l’incertezza di questa affermazione. Ancora non

sappiamo se abbiamo sconvolto l’equilibrio del pianeta in

modo

irreversibile o se siamo in tempo per invertire i processi innescati

dalla deforestazione, dall’inquinamento dell’aria,

dell’acqua…cause dell’effetto serra, dei

Tornado,

dell’innalzamento del livello del mare, dello scioglimento

dei

ghiacciai……e delle pandemie.

Bibliografia

(1956) – “Plastic Houses: new form for a

new architecture”. The Canadian Architect, 10, 22-29.

AUGÉ M. (1992) – Non-Lieux.

Introduction à une anthropologie de la

surmodernité. Seuil, París.

BANHAM R. (1965) – “The Missing Motel:

Unrecognized American Architecture”. Landscape, 2.

BANHAM R. (1967) – “Towards a million-volt

light and sound culture”. The Architectural Review, 843,

(Maj).

BANHAM R. (1971) – Los Angeles: The

Architecture of Four Ecologies. Penguin Press, London.

BARBER A.D. (2014) – “Tomorrow’s

House: Solar Housing in 1940s America”.

Technology and Culture, 55, January.

BARBER A.D. (2016) – A House in the Sun.

Modern Architecture and Solar Energy in the Cold War. Oxford

University Press, New York.

BAUDRILLARD J. (1968) – Le

Système des objets. Gallimard, París.

BAUDRILLARD J. (1970) – Amérique.

Grasset, París.

BAUDRILLARD J. (1970a) – Société

de consummation. Gallimard, París.

BAUER MOCK E., McANDREW J. (1942) – What

is Modern Architecture? MoMA, New York.

BAUMAN Z. (2000) – Liquid modernity.

Polity Press, Cambridge.

BEHRENDT E. (1958) – “Plastic

House”. Popular Science, April, 144-147; 262.

BLAKE P. (1960) – The Master Builders; Le

Corbusier; Mies van der Rohe; Frank Lloyd Wright. Alfred A.

Knopf, New York.

BLAKE P. (1963) – God’s Own

Junkyard, The planned deterioration of American landscape.

Holt, New York.

BLAKE P. (1993) – No Place Like Utopia,

Alfred A. Knopf, New York.

BLAKE P. (1996) – “From Mies to Mickey

Mouse”. Zodiac 16.

BRZEZINSKI Z. (1969) – Between Two Ages.

America's Role in the Technetronic Era. Viking Press, New

York.

BUCCI F. (1992) – L’ architetto

di Ford. Albert Kahn e il progetto della fabbrica

moderna. Cittastudi, Milano.

CABET E. (1840) – Voyage en Icarie.

Bureau du Populaire, Paris.

DELEUZE G. e GUATTARI F. (1972) –

L’Anti-Oedipe. Les Editions de Minuit,

París.

DELEUZE G. e GUATTARI F. (1980) – Mille

Plateaux. Les Editions de Minuit, París.

DORFMAN A. e MATTELART A. (1971) – Para

Leer al Pato Donald. Ediciones Universitarias de

Valparaíso, Valparaíso.

FLORIDA R. (2003) – The Rise of the

Creative Class: And How It’s Transforming Work, Leisure,

Community and Everyday Life. Basic Books, New York.

FRAMPTON K. (1980) – Modern Architecture:

a Critical History. Thames and Hudson, London.

FRAMPTON K. (1982) – Storia

dell’architettura moderna, Zanichelli, Bologna.

GALBRAITH J.K: (1958) – The Fluent Society.

Harcourt Publishing, New York.

GILABERT E. F., Kubo M., Miljački A., Schafer A. (eds.) (2014)

– OfficeUS Atlas. Lars Müller

Publishers, Zürich.

GILABERT E. F., Kubo M., Miljački A., Schafer A., Lawrence A.

R. (eds.) (2014) – OfficeUS Agenda.

Lars Müller Publishers, Zürich.

GILABERT E. F., Miljački A., Schafer A., Mínguez

Carrasco C., Reidel J. (eds.) (2014) – OfficeUS

Manual. Lars Müller Publishers, Zürich.

GUNDLE S., GUANI M. (agosto 1989) –

“L’americanizzazione del Quotidiano”.

Quaderni storici, 62.

HARRIS M. E. (1987) – The Arts at Black

Mountain College. MIT Press, Cambridge.

HILBERSEIMER L. (1927) – Groszstadt

Architektur. Julius Hoffmann, Stuttgart.

HITCHCOCK H.R. (1958) – Architecture:

Nineteenth and Twentieth Centuries Modern Architecture. Penguin

Books, Harmondsworth.

HITCHCOCK H.R., JOHNSON P. (1932) – The

International Style: Architecture since 1922, W.W. Norton

& company, inc., New York.

KRUFT H.W. (1989) – Städte in

Utopia. C.H.Beck, München.

LE CORBUSIER (1923) – Vers Une

Architecture. Éditions Crès,

París.

LE CORBUSIER (1937) – Quand les

cathédrales étaient blanches. Voyage au pays des

timides. Éditions Plon, París.

LESCAZE W. (1942) – On being an architect,

G.P. Putnam’s Sons, New York.

LYOTARD J-F. (1979) – La Condition

Postmoderne: Rapport Sur Le Savoir. Les Editions de minuit,

Paris.

LYOTARD J-F. (1981) – La Condizione

postmoderna. Rapporto sul sapere.

Feltrinelli, Milano.

MARX K. (1867) – Das Kapital.

Verlag von Otto Meissner, Hamburg; (1887) – Capital.

A Critique of Political Economy.

Progress Publishers, Moscow.

MATTELART A. (2000) – L’histoire

de l’utopie

planétaire. De la cité prophétique

à la

société globale. La

Découverte, Paris.

MATTELART A. (2001) – Histoire de la

societe de l’information. La Decouverte,

París.

McLUHAN M. (1962) – The Gutemberg Galaxy,

University of Toronto Press.

McLUHAN M. e FIORE Q. (1967) – The Medium

is the Massage. Penguin, London.

MENDELSHON E. (1926) – Amerika.

Bilderbuch eines Architekten. Mosse, Berlin.

MITCHEL W. J. (1995) – City of Bits.

Space, Place, and the Infobahn. MIT Press, Cambridge.

MUMFORD L. (1931) – The Brown Decades.

Harcourt Brace & Co. New York.

MUMFORD L. (1977) – Architettura e

cultura in America. Marsilio, Padova.

NYE J. S. (1990) – Bound to Lead. The

Changing Nature of American Power. Basic Books, New York.

ORTEGA Y GASSET J. (1930) – “La

rebelión de las

masas”. Ediciones de la Revista de Occidente. 39 noviembre.

ORWELL G. (1945) – “You and the Atomic

Bomb”, Tribune (October 14).

PEVSNER N. (1936) – Pioneers of the

Modern Movement, from William Morris to Walter Gropius.

Faber and Faber, Ltd. Price, London.

PEVSNER N. (1943) – An outline of

European architecture. Penguin, London.

REPS J.W. (1965) – Town Planning in

Frontier America. Princeton University Press, Princeton.

RICHARDS J.M. (1940) – An Introduction to

Modern Architecture. Pelican. London.

RICOEUR P. (1961) – “Universal

Civilization and National Cultures”. In: History

and Truth. Northwestern University Press, Evanston.

RILEY T. (1992)– The International Style:

Exhibition 15 and The Museum of Modern Art. Rizzoli, New

York.

ROSSI U. (2019) – “The Best of All

Possible Worlds. USA

1949–1959: God’s Own Country”. HPA,

Histories of

Postwar Architecture, 4.

RUSHA E. (1963) – Twentysix Gasoline

Stations. Los Angeles.

SCHUMACHER E.F. (1973) – Small is

Beautiful. A study of Economics as if People Mattered. Blond

& Briggs, London.

SENNETT R. (2018) – Building and

Dwelling, Ethics for the City. Farras Strauss &

Giroux, New York.

SERVAN-SCHREIBER J.J. (1980) – Le

défi Mondial. Fayard, Paris 1980.

SPENGLER O. (1918) – Der Untergang des

Abendlandes. Oskar Beck, Münich.

VALÉRY P. (1919) – “La Crise de

l’esprit”. La Nouvelle Revue Francaise, August.

VENTURI R. (1966) – Complexity and

Contradiction in Architecture. MoMA, New York.

VENTURI R., SCOTT BROWN D., IZENOUR S. (1972) – Learning

From Las Vegas. MIT, Cambridge.

WOLFE T. (1964) – “Las Vegas (What?) Las

Vegas (Can’t heart you! Too Noisy)”. Esquire,

February.

WOLFE T. (1981) – From Bauhaus to Our

House. Farrar, Straus & Giroux, New York.

WRENN T. P., MULLOY E. D. (1976) – America’s

Forgotten Architecture. Pantheon, New York.

WRIGHT F. L. (1932) – An Autobiography.

Faber & Faber, London.

WRIGHT F. L. (2016) – Una atobiografia.

Jaka Book, Milano.