La fine del Regionalismo

Alberto Ferlenga

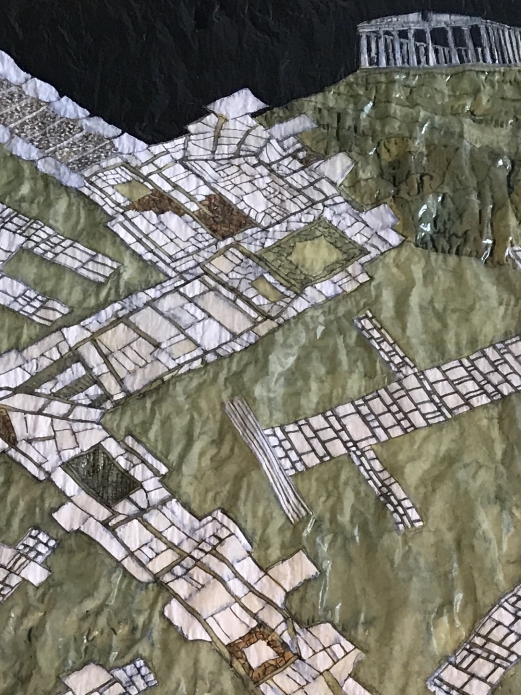

Figg.

a-c - Alberto Ferlenga, disegni dedicati a Dimitris Pikionis, Fernand

Pouillon e Joze Plecnik. Acquerelli e stilografica su carta gialla da

schizzo.

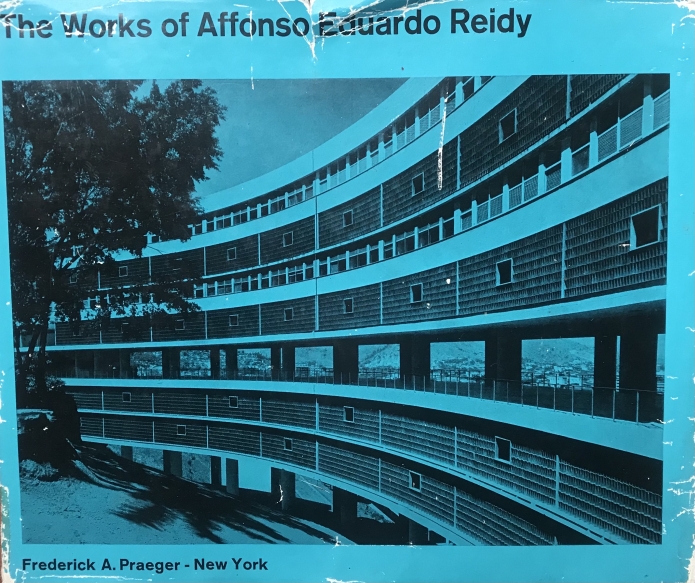

Fig. 4 - Veduta della Scuola Sperimentale ad Assunciòn, Paraguay di A.E. Reidy, 1953.

Fig. 5 - H. Fathy, planimetria della piccola città di New Bariz nell’oasi di El Kharga in Egitto, 1965.

Fig. 6 - Riunione plenaria dei Delos Symposia nel teatro dell’isola di Delos, 1968.

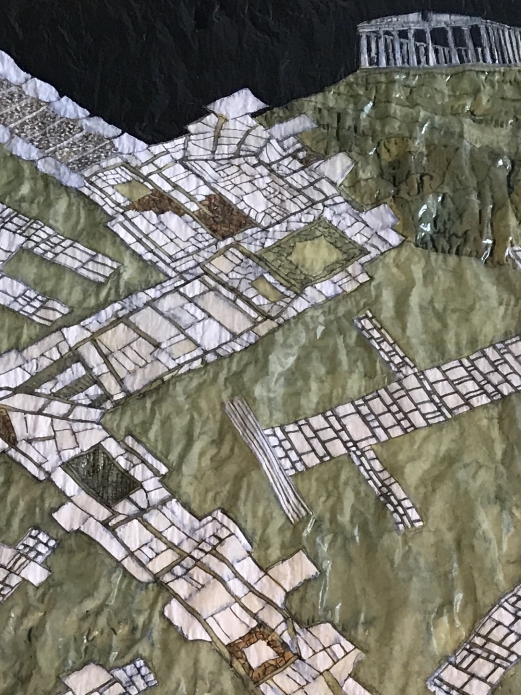

Fig.

7 - D. Pikionis, il padiglione da tè e la chiesa nel complesso

di S. Dimitris Loumbardiaris ad Atene nelle condizioni attuali.

Fig.

8 - D. Pikionis, il padiglione da tè e la chiesa nel complesso

di S. Dimitris Loumbardiaris ad Atene nelle condizioni attuali.

Fig. 9 - F. Pouillon, Climat de France ad Algeri, 1960.

Fig.

10 - Immagini di Venezia durante il lockdown del 2020, foto di U. Ferro

e L. Pilot, da Venezia Vuota, di A. Ferlenga e F. De Maio, 2021.

Fig.

11 - Immagini di Venezia durante il lockdown del 2020, foto di U. Ferro

e L. Pilot, da Venezia Vuota, di A. Ferlenga e F. De Maio, 2021.

Fig. 12 - Barrios Informales nel centro di Lima, foto: A. Ferlenga.

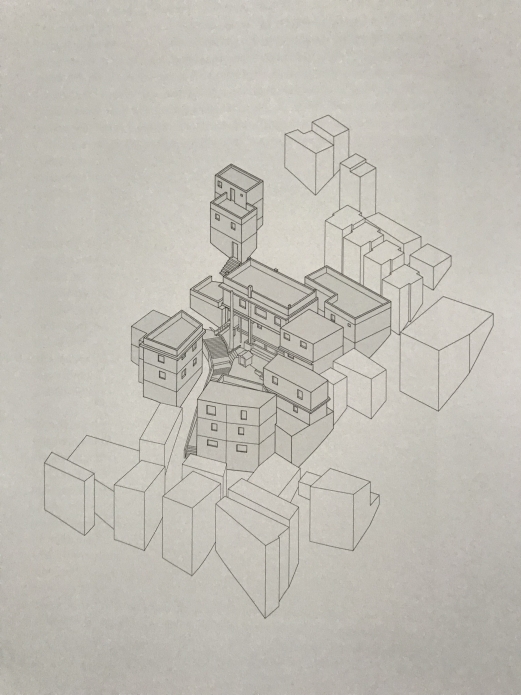

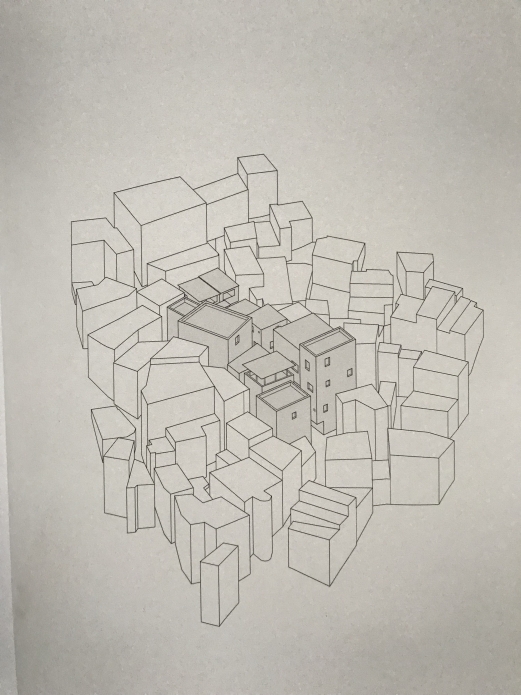

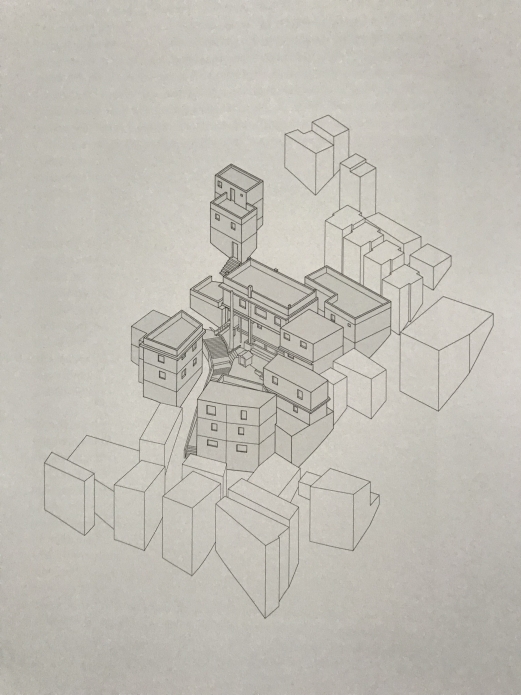

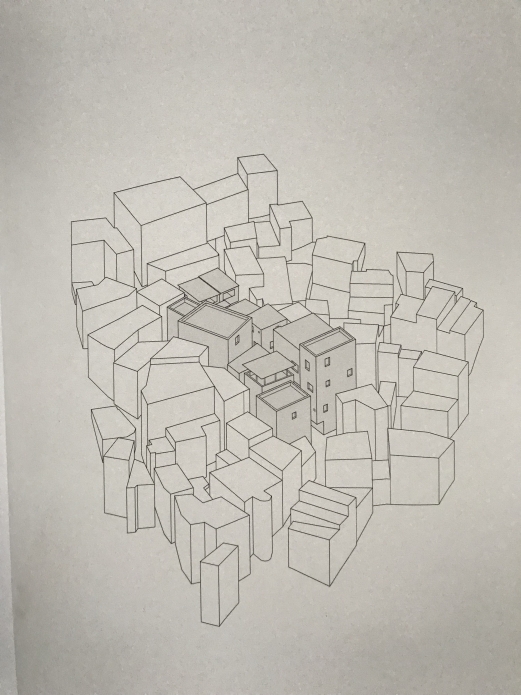

Figg. 13-14 - Rilievi di aggregazioni abitative nelle favelas di Rio de Janeiro, da: Informal rooting di A. Tessari, 2020.

[…] In the last twenty or thirty years, new

directions in contemporary architecture have not come from Europe

alone: A Universal civilization is approaching, and its development

shows no symptoms of international standardization. Its common element

is its conception of space, which is in keeping with both the emotional

structure and the outlook of the period […] There is yet

another factor of equal importance, one that arises from an attitude

shared by the best contemporary architects. These architects aim, above

all, at taking full account of the changeless atmospheric and

topographical conditions of a country, which are no longer obstacles

but springboards for the creative imagination. It has often been

observed that the painting of the present century has repeatedly taken

soundings of the past in order to renew contact with kindred elements

in mankind of earlier times and to derives strength from this contact.

Neither I have elsewhere called this coming to terms with pre-existing

atmospheric and topographical condition a “new

regionalism” […] Within this common concept of

space, many different forms of architecture are developing, leading to

unexpected situations.

(fig.a,b,c)

Così scriveva nel 1960 Sigfried Giedion

introducendo The Works of Affonso Eduardo Reidy

di Klaus Frank (1960), (fig. 1) la prima monografia sul lavoro

dell’architetto brasiliano autore, tra l’altro, del

Museo d’Arte moderna di Rio de Janeiro e della Scuola

Sperimentale di Assunciòn in Paraguay. (fig. 2) Giedion

riprende nel testo alcune idee maturate già a partire dagli

anni ‘40 all’interno dei CIAM che lo vedranno

progressivamente distaccarsi dalle interpretazioni più

dogmatiche del Movimento Moderno per aderire alla nuova visione di una

architettura attenta al rapporto con l’ambiente e con la

storia e ai temi della sostenibilità urbana e della misura

umana. Temi che in quegli anni incominciavano ad emergere dalla crisi

dei CIAM e nelle teorizzazioni di architetti noti come Richard Neutra o

Aldo Van Eyck e che, in forma più compiuta, costituivano il

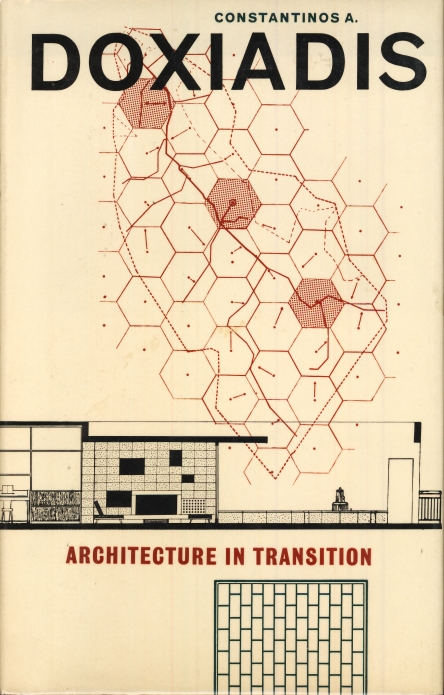

filo conduttore del lavoro dall’architetto greco Constantinos

Doxiadis (fig. 3), planner di fama

internazionale, e tecnico di punta dell’establishment

democratico statunitense e delle Nazioni Unite sui fronti urbanistici

della guerra fredda. Doxiadis, antico discepolo di Dimitris Pikionis

presso il Politecnico di Atene, è stato, tra

l’altro, il propugnatore di una scienza, l’Ekistica,

basata sul rapporto tra architettura e insediamenti che, tra molte

forzature e ambiguità, ha avuto il pregio di anticipare i

temi dell’attuale sostenibilità. Ne erano premessa

le analisi sulla nuova crescita delle città, esposte da Jean

Gottmann nel suo Megalopolis (1961) ma anche i

drammatici problemi insediativi seguiti alla Partition

tra India e Pakistan (1947) e, ancor prima, alla Katastrophé

dei Greci in Asia Minore (1923). Introdotto alla conoscenza di Doxiadis

da Jaqueline Tyrwhitt, urbanista inglese e fervente seguace di Geddes e

delle sue teorie ma anche membro attivo del CIAM, Giedion

percorrerà un pezzo importante di strada con

l’osservatorio “ekistico”

che in Atene coniugava le tematiche globali e localistiche con una

tradizione insediativa antica già studiata da Doxiadis nella

sua tesi di dottorato Architectural Space in Ancient Greece

(fig. 4) discussa nel 1936 a Berlino e divulgata in inglese dalla

Tyrwhitt nel 1972. La tesi riprendeva le considerazioni sulla

composizione dinamica dei monumenti dell’Acropoli avanzate da

Auguste Choisy nella sua Histoire de l’Architecture

(1899), nel capitolo dedicato al Pittoresco Greco – le cui

immagini erano state utilizzate, come si sa, anche da Le Corbusier in Vers

une architecture (1923), e le considerazioni di Pikionis

sulla costruzione dello spazio sacrale greco attraverso sistemi

geometrico visuali. Doxiadis ampliava, però,

l’osservazione dall’Acropoli ad altri casi di

recinti sacri e città greche e sottintendeva, con tutta

evidenza, la possibilità di riutilizzo di alcuni principi

insediativi antichi anche nel mondo presente per reiterare una

relazione dinamica tra spazio pubblico e architettura e migliorare la

qualità della vita urbana. Del gruppo “ekistico”

arriveranno a far parte, oltre a Gottmann, storici come Arnold Toynbee,

Margaret Mead, scienziati come Jonas Salk, paesaggisti come Lawrence

Halprin oltre a ingegneri come Bukminster Fuller e architetti come

Fumihiko Maki o Hassan Fathy (fig. 5) e alle sperimentazioni egiziane e

irachene di quest’ultimo su materiali e clima Giedion si

riferisce esplicitamente in un altro passo dell’introduzione

a Reidy.

Le idee di una architettura legata all’ambiente, di

città-mondo e allo stesso tempo

“demoltiplicate” nel loro corpo vivo grazie a

centralità minori e diffuse, rispettose della misura umana,

le nuove forme dell’abitare, l’attenzione a fattori

climatici, alla viabilità, ai temi ambientali in generale,

vengono approfonditamente discusse tra il 1963 e il 1975 nei Delos

Symposia, (fig. 6) eventi spesso citati ma ancora oggi poco

studiati, che si rifacevano apertamente, nella ritualità, ai

viaggi e ai convegni dei CIAM, rispetto ai quali Tyrwhitt e Giedion

assicuravano una sorta di continuità ideale, ma ne

ampliavano e diversificavano la partecipazione, rivolgendo forse per la

prima volta l’attenzione di un’ampia rappresentanza

della cultura del tempo ai nuovi aspetti di un mondo urbano che stava

mutando i suo parametri di riferimento.

Giedion, percepisce i cambiamenti che l’architettura

inizia a manifestare in un’epoca in cui la spinta delle

avanguardie perde forza di fronte alle nuove emergenze sociali ed

economiche e ad uno sviluppo della comunicazione che muta radicalmente

lo scambio e la conoscenza delle idee in ambito sociale ma anche

urbano. Aveva lavorato su questi temi in Canada, tra il 1951 e il 1957

nell’Exploration Group, insieme a

McLuhan e alla stessa Tyrwhitt, ed elaborerà la definizione

di Nuovo Regionalismo proprio per descrivere una

attitudine nascente in architettura attribuendo, dunque, a questo

termine un’accezione positiva. Malgrado ciò, dalle

sue considerazioni trapela ancora l’ambigua differenza tra un

mainstream ancora legato all’influenza

dei CIAM e delle avanguardie ed un’architettura nuova ma

ritenuta ancora secondaria per localizzazione geografica ed espressione

formale, anche se capace di intuire e declinare le nuove esigenze del

mondo. Un’architettura fatta di esperienze locali,

coinvolgimenti politici spesso discutibili e comunque molteplici,

rapporti stretti con le città esistenti, linguaggi

diversificati, rapporti complessi con le tecnologie.

Un’architettura non riconducibile a stili, scuole o movimenti

ma che trova piuttosto il suo tratto comune nel rapporto con quella che

Pikionis chiamava l’«unica tradizione

dell’Architettura del mondo» (fig. 7, 8) declinata

in mille versioni ma sostanzialmente unitaria nei principi. Ed

è proprio il riconoscimento di protagonisti

“anomali” come Reidy da parte di attenti ma

“condizionati” osservatori come Giedion a mettere

in luce, paradossalmente, la grande opera di rimozione perpetrata dalla

cultura architettonica più avanzata nei confronti di una

vicenda novecentesca spesso parallela a quella più

conosciuta ma considerata superata e poco significativa.

Manuel de Solà Morales in un saggio del 1987

pubblicato in Spagna su «UR, urbanismo revista»,

e pochi anni dopo in Italia su «Lotus

International» (1989), dal titolo Otra

Tradiciòn Moderna è stato tra i primi

a cercare di delimitare dentro la storia del Novecento i contorni di

questa nuova tradizione per molti versi anticipatrice, specie per

quanto riguarda il contesto urbano.

In Olanda l’opera ben nota de Willem Dudok e di J.J.

Oud tanto quanto la più classica di Michel de Klerk o di

Hendrik Petrus Berlage, mostra uno stile nel progetto urbano che la

situa come intromissione dentro un contesto stabilito. I lavori di

Giuseppe de Finetti, Emilio Lancia, o di Giovanni Muzio a Milano,

quelli di Kay Fisker, Carl Petersen o Ivar Bentsen a Copenhaghen,

quelli di di Eliel Saarinen a Helsinky e Sven Markelius a Stoccolma,

quelli di Joze Plecnik a Lubiana come quelli di Francesc Folguera in

Catalunya o di Secondino Zuazo a Madrid manipolano la città

come campo della nuova architettura senza che essa perda mai il suo

ruolo come strumento di ordinamento urbano, Saggia disciplina che parte

in verità dall’amore e non dall’odio nei

confronti della città esistente e che per questo rende la

sua trasformazione più rigorosa […] Era un

urbanistica che si misurava con la condizione distinta di ogni parte

urbana, con l’idea della città come artefatto

complesso sempre più ricco e diversificato. Credo che qui,

in questa complessità si debba riconoscere la vera

tradizione della città moderna. (Solà Morales

1989) (fig. 9)

Il punto di vista di Manuel de Solà Morales

è prevalentemente rivolto alla città ma se

ampliassimo il discorso ad altri temi che oggi hanno assunto una nuova

rilevanza come quelli ambientali o identitari le vicende di quel secolo

– scritti e progetti – ci offrirebbero in gran

numero riflessioni analoghe in quanto a preveggenza e

utilità.

Si tratta di “sperimentazioni” meno

appariscenti e più realistiche di quelle della

modernità conclamata, declinate in espressioni formali

spesso ostiche, non sempre in grado di lasciare edifici iconici, ma

capaci di produrre frammenti urbani riconoscibili e indagini su vari

aspetti dell’architettura tradizionale e delle

città: da Amsterdam a Lubiana, da Amburgo ad Atene, dalla

Svezia alla Spagna. Esse ci consegnano un quadro di riflessioni e di

realizzazioni che, depurato da ingombranti zavorre ideologiche e da

sistemazioni critiche strumentali, si dimostra, sempre di

più, sterminato e fertile. Della sua esistenza si accorge,

qualche anno dopo Giedion, Kenneth Frampton che nell’ansia di

etichettare il fenomeno, e di distinguerlo da altri finisce,

però, con il replicare lo stesso errore dello storico

tedesco. Come era già accaduto per Giedion, ma con

l’aggravante di una situazione storicamente più

chiara, infatti, l’interesse di Frampton nei confronti delle

declinazioni meno convenzionali dell’architettura del secolo

scorso, sintetizzate nella definizione di Regionalismo

Critico, non può sfuggire al carattere

intrinsecamente limitativo della sua stessa denominazione finendo con

l’individuare ghetti eccellenti, vicende irripetibili e, di

fatto, preferenze personali. Così, ancora una volta, una

storia complessa come quella dell’architettura del Novecento

in cui avanguardia e tradizione si intrecciano spesso nelle

realizzazioni dei medesimi protagonisti e le idee passano attraverso

relazioni personali che travalicavano le posizioni “di

facciata”, viene ridotta ad evento di secondo piano e ad una

vetrina di personaggi isolati, importante da ricordare, in attesa di

una vera ondata innovatrice.

Scrive Frampton:

Il Regionalismo critico presuppone necessariamente un rapporto

più esplicitamente didattico con la natura di quello

definito dalle tradizioni astratte e formali

dell’architettura dell’avanguardia. (Frampton 1984)

ma è corretto attribuire a quel campo

architetti come Plecnik, Pouillon (fig. 10) o Pikionis in Europa o

Reidy e Vilanova Artigas in Brasile, tanto per citare alcuni esempi?

Non dovremmo, invece, considerare i loro contributi componenti

essenziali di una modernità in architettura che sarebbe ora

di considerare come una vicenda unica, sfaccettata e complessa,

piuttosto che un catalogo di false coerenze o somma di drastiche

opposizioni?

Se partiamo da questo punto di vista, lo spazio di un secolo i

cui effetti non sono ancora finiti, ci appare come una miniera ancora

in gran parte da sfruttare.

E sempre partendo da questo punto di vista, dovremmo rilevare

come l’attenzione ai luoghi e alle identità sia

sempre stata una costante in tutta la storia del ‘900

architettonico anche quando le spinte palingenetiche e gli intenti

futuristici sembravano oscurare tutto il resto. Ciò che

è cambiata nel tempo è piuttosto la

considerazione dell’importanza di questa ricerca, la sua

utilità rispetto ai temi odierni. Una consapevolezza che

cresce di pari passo con la difficoltà di riconoscere

ciò che il mondo contemporaneo ha generato in quanto ad

aspetto fisico nelle città e nell’ambiente e con

il fallimento degli strumenti di progetto o di controllo a larga scala

e, per contro, delle ricette liberistiche. La compresenza di fenomeni

di globalizzazione e di differenze locali è oggi un fatto

consolidato e spesso nelle seconde è contenuta una ricchezza

formale e una capacità di reazione ai problemi del nostro

mondo maggiori che nei primi. D’altra parte, la cornice

dentro cui ci muoviamo non è più quella del

progresso economico e delle ideologie totalizzanti, ma piuttosto quella

della transizione e dell’incertezza dentro la grande crisi

ambientale, sociale e urbana. Un quadro, questo, che altri hanno

intuito come priorità di una nuova epoca se consideriamo, ad

esempio, intellettuali anomali come Oswald Spengler, Patrick Geddes,

Lewis Mumford, Jean Gottmann e lo stesso Doxiadis. Portatori di una

cultura le cui intuizioni rispetto al futuro sono apparse molto

più vicine alla realtà di quelle prefigurate dai

salti in avanti delle cosiddette avanguardie: un nuovo

realismo piuttosto che un nuovo regionalismo.

Ma indicare un terreno di studio dentro una storia dimenticata

non basta più. Le nuove emergenze non richiedono solo il

recupero di idee anticipatrici ma nate dentro condizioni superate dai

fatti, bensì la ricostruzione di forme di conoscenza e di

strumenti pratici e teorici che nel loro insieme configurino una

cultura “laica” e adatta ad affrontare il tempo

presente e le sue contraddizioni.

Dentro la storia dinamica e fatta di continui ritorni delle

città questo vuol dire, ad esempio, riprendere il filo di

una lettura analitica, ravvicinata, dei fenomeni in corso per quanto

riguarda gli aspetti formali di un mondo come quello urbano in cui i

tempi si confondono continuamente dando una connotazione molto speciale

all’idea di attualità. Una lettura del mondo,

delle sue città, dei suoi paesaggi, interrotta almeno 50

anni fa e che ha avuto in Italia uno dei suoi luoghi

d’origine e di maggior sviluppo. Ciò implica anche

il tornare a considerare il valore esemplare di alcune aree che, come

l’Italia, si presentano come veri e propri archivi viventi

dei valori urbano-architettonici. Ogni città italiana ha un

suo carattere, plasmato dalla storia, una sua identità che

non può essere certo replicata, ma possono esserlo le sue

dimensioni, la misura dei suoi spazi pubblici, il suo rapporto con la

topografia o il paesaggio, il suo stare dentro organizzazioni

metropolitane o naturali più ampie, la sua

capacità di produrre uno speciale benessere di vita e di

lavoro. In un momento particolare e tragico come è stata

questa pandemia una città come Venezia, (fig. 11, 12) ad

esempio, l’ha ampiamente dimostrato. Ma non è solo

la storia a insegnarci ancora qualcosa. La necessità

dell’identità emerge anche in luoghi –

sempre più diffusi nel mondo – in cui la vita

è segnata dalla temporaneità e dalla

disperazione. Suketu Metha nel suo La vita segreta delle

città (2016) dedicato a Italo Calvino, dieci anni

dopo Maximum City ritorna su questo tema

rileggendo gli slum di Mumbay dove gli abitanti,

pur nella precarietà di un abitare ai limiti della

sopportabilità umana, ricostruiscono forme disperate di

identità nominando rivoli fognari o cumuli di immondizie con

i nomi dei fiumi e delle colline dei loro villaggi lontani e cercando

di riprodurne gli spazi architettonici e pubblici. La stessa cosa

potremmo dire considerando l’evoluzione delle favelas

di Rio de Janeiro o dei barrios informales (fig.

13) di Lima dove gli spazi e le architetture si riaggregano per

generare un valore evocativo e sociale che, inevitabilmente e

inconsapevolmente, riprende la memoria delle città, e le

infrastrutture (funicolari, scale, ecc.) si tramutano in altrettante

occasioni per segnare nuove identità.

Tornano dunque gli stessi temi, nelle città, ma le

condizioni e le dimensioni in cui si presentano e la nostra stessa

mutata sensibilità nei confronti dell’ambiente

richiedono una riconsiderazione complessiva di storie, teorie e

strumenti e una nuova conoscenza delle condizioni contemporanee del

vivere urbano (fig. 14, 15), grazie alla quale rintracciare i materiali

e gli strumenti che possano dar vita a processi virtuosi di

trasformazione e di riconoscimento che interessino le parti

più abitate del mondo e non i pochi metri quadrati delle

– indistinguibili tra loro – Downtown

metropolitane.

Bibliografia

CHOISY A. (1899) – Histoire de

l’Architecture. Gauthier-Villars, París.

DOXIADIS C. (1972) – Architectural Space

in Ancient Greece. MIT Press, Cambridge.

FRAMPTON K. (1984) – “Anti tabula rasa:

verso un Regionalismo critico”. Casabella 500, marzo, 22-25.

FRANCK K. (1960) – The Works of Affonso

Eduardo Reidy. Frederick A. Praeger, New York.

GOTTMANN J. (1961) – Megalopolis the

Urbanized Northeastern Seaboard of the United States. MIT

Press, Cambridge.

LE CORBUSIER (1923) – Vers Une

Architecture. Éditions Crès,

París.

METHA S. (2016) – La vita segreta delle

città. Einaudi, Torino.

SOLÀ MORALES M. (1989) – Un’altra

tradizione moderna. Lotus International, 64.

SOLÀ MORALES M. (2021) – Miradas

sobre la ciudad. Acantilado, Barcelona.

TESSARI A. (2020) – Informal Rooting. An

Open Atlas. LISt Lab.